Il arrive que des livres se distinguent par leurs imperfections. On y sent des ratés. On rechigne, on poursuit, et le courant finit par l’emporter. Le récit d’Iliana Holguín Teodorescu est ainsi, caillouteux et culotté. L’auteure est jeune (née en 2000). Elle a abandonné des études scientifiques pour aller faire de l’auto-stop en Amérique du Sud. De ses dix mois de bourlingue de la Colombie jusqu’en Patagonie, elle a rapporté cet Aller avec la chance.

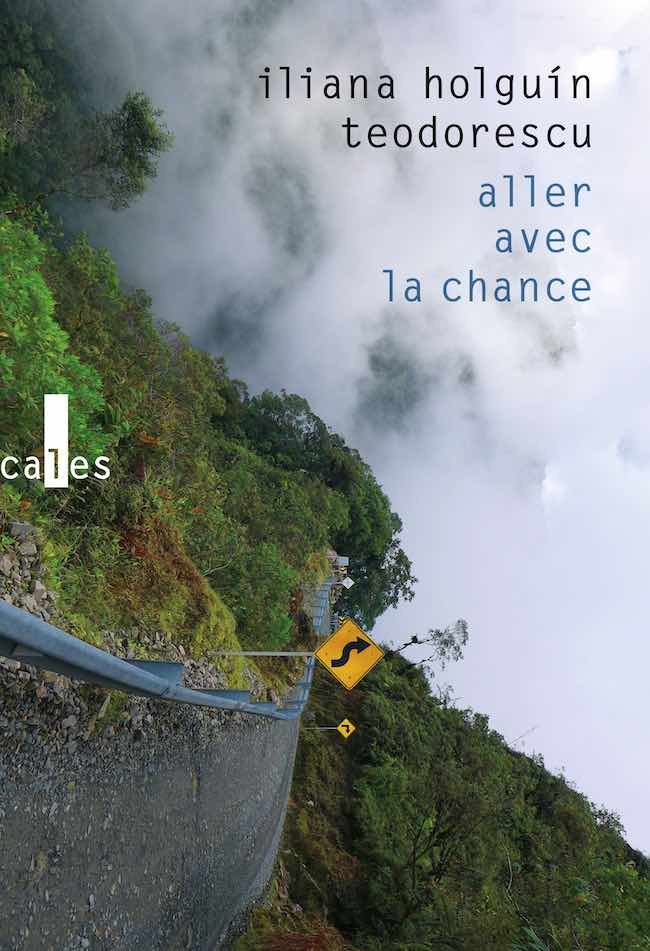

Iliana Holguín Teodorescu, Aller avec la chance. Verticales, 187 p., 18 €

Commençons par ce titre, intrigant. C’est la traduction littérale de l’expression colombienne « ir con el chance », faire de l’auto-stop. L’auteure est bilingue, sa mère est colombienne, mais elle est européenne et utilisait l’expression castillane, « ir al dedo ». Sur place, de l’autre côté de l’Atlantique, la voilà qui découvre les mille et une variations de la langue espagnole, déformée, enrichie et réappropriée par chaque région et chaque village d’Amérique du Sud. La diversité, la drôlerie, le prosaïsme ou l’étrangeté de tous les noms et les mots qu’elle rapporte, tout cela est d’autant plus réjouissant qu’Iliana Holguín Teodorescu n’est pas linguiste : elle pose sur cet infini nuancier un regard à la fois ingénu et astucieux.

Bus en Colombie

« Checacupe, seule » ; « Poste de police, sortie d’Anatofagasta » ; « Chillàn » ; « Dalcahue »… Imaginez un jeu de l’oie dont il faudrait prononcer à haute voix tous ces noms sans que la langue fourche. Car le récit est scandé par une multitude d’étapes et de détours liés aux aléas de l’auto-stop. L’auteure donne très peu de dates, décrit à peine les paysages et les couleurs. Elle commence souvent in medias res. Elle oublie les liaisons et l’ignorance du lecteur français qui s’y perd avec délice, loin de l’Hexagone, de ses querelles, ses impasses et sa petitesse. Loin des clichés et de l’exotisme.

Mais de quoi parle-t-elle, alors ? Des hommes et des femmes qu’elle croise, avec qui elle parcourt quelques kilomètres, souvent dans une cabine de camionneur, parfois sur une banquette arrière ou dans une vieille guimbarde. Pas farouche, curieuse, l’étudiante buissonnière écoute, enregistre, transcrit et rapporte. Les gens se confient à elle comme on se confie à un ou une inconnue, avec la simplicité et la sincérité que garantit une rencontre fortuite et sans lendemain. Qu’auraient-ils à perdre ?

Le lien se crée aussitôt, sans affectation. Iliana Holguin Teodorescu s’improvise ethnologue et confidente, écouteuse semi-professionnelle. Elle ne cesse d’interroger et de s’interroger silencieusement à partir de détails concrets et quotidiens. Elle croise des manutentionnaires, des mineurs, des ouvriers, des hommes qui changent de métier au gré du besoin, une mère et sa fille incas, des migrants vénézuéliens… Des vies cahoteuses, peu encadrées ni fléchées, des vies dures, qui échappent aux institutions – mariage, études… « Néanmoins, habituée que je suis à la Sécurité sociale, songe-t-elle par exemple, je me demande ce qui leur arrive quand ils tombent malades ou qu’ils vieillissent… » Elle entend des histoires d’amour et de compagnonnages éphémères : déboires sentimentaux, enfants perdus de vue, alliances contractées par nécessité, pour aimer, être aimé et survivre. Comme dans nos contrées, mais de façon tout autre, sans filets juridiques apparents, les familles se décomposent et se recomposent.

L’auteure a un fil directeur et une idée derrière la tête. À chacun elle demande à combien il ou elle estime la proportion de gens mal intentionnés dans son entourage. Les chiffres varient du tout au tout, si bien qu’elle finit par abandonner son enquête pour s’abandonner à la générosité et au sens de la solidarité de tous – sauf quelques exceptions que son instinct de survie lui commande d’éviter. Il faut du courage quand tout nous dit que l’insouciance des années 1960 était un âge d’or.

Dissolution des liens sociaux ? Pénétration du diable numérique partout et en tous lieux ? Le livre met à mal de nombreuses idées et dévoile un monde qui échappe à la mondialisation, laquelle devient à son tour un cliché. Oui, le cœur résiste. L’amitié aussi, et le désir. (Notre jeune auto-stoppeuse blonde est plus d’une fois amenée à repousser des avances indues et le dit avec humour et grâce.)

L’esprit aussi persiste, qui souvent, en Amérique du Sud, prend la forme d’une foi qui la fait sourire, elle qui s’affirme agnostique. Ici ce sont des migrants qui se vouent à Dieu, là un homme qui s’annonce chamane, ou des évangélistes pour qui le diseño perfecto de Dios a été quebrantado, pollué par le mal et le péché. Lumière ? Obscurantisme ? Voilà matière à réfléchir en ces heures de liberté décapitée et de binarité.

Carthagène, Colombie

Iliana Holguín Teodorescu ne prétend à nulle réponse, ni résolution, ni analyse. Son regard est aussi libre qu’il est possible de l’être en ce début de XXIe siècle. Elle sait qu’elle succède au siècle des sciences humaines mais ne s’en encombre pas. Elle voyage allègrement et allégée. L’humain, elle le traque sans outils conceptuels. Elle s’y livre avec un mélange de lucidité, d’optimisme et de gourmandise que reflètent une prose originale, mélange de langue classique et de gouaille contemporaine, et un vocabulaire riche, qui ne pâtit d’aucun des tics de sa génération.

Cette jeune Française, mi-roumaine mi-colombienne, aime les histoires, et chaque vie en est une. Son livre fourmille de ces vies croisées et goûtées, et de questions jetées çà et là. Son récit a le rythme de l’insolence. Il a de la joie et contourne l’esprit de sérieux avec intelligence, con el chance. Alors on ferme les yeux sur les petits cailloux qui heurtent.