Croire au caractère divinement inspiré des livres sacrés ne devrait pas interdire de se demander qui a tenu la plume, dans quelles circonstances, à quelle époque précise. Les catholiques ont eu beaucoup de mal à admettre la légitimité de cette question, et les musulmans plus encore. Pourquoi ne pas reconnaître que le caractère sacré de la Bible ou du Coran est le produit d’une histoire, que le monothéisme est l’effet d’une conquête intellectuelle ? Présentée comme un « dialogue », voici la juxtaposition de deux séries d’entretiens menés par Jean-Louis Schlegel avec Jacqueline Chabbi, spécialiste du Coran, et Thomas Römer, spécialiste de la Bible.

Jacqueline Chabbi et Thomas Römer, Dieu de la Bible, Dieu du Coran. Seuil, 304 p., 22 €

Le professeur au Collège de France et l’agrégée d’arabe exposent tour à tour en termes clairs un résumé des travaux qu’ils mènent depuis des décennies. Leurs approches ne sont pas identiques, et la question ne leur est pas posée des raisons de cette différence manifeste. Elle peut tenir à celle de leurs formations. Jacqueline Chabbi, professeur à Paris VIII, aborde l’origine de l’islam par le biais de l’anthropologie historique. Avant d’être appelé au Collège de France, Thomas Römer a enseigné dans diverses facultés de théologie germaniques. Il s’inscrit dans la grande tradition philologique de l’université allemande issue de la Réformation. Issu d’un milieu protestant, il est sans doute plus sensible à l’Ancien Testament que ne l’aurait été un catholique.

Même si certains personnages de la Bible sont aussi mentionnés dans le Coran, leurs objets aussi diffèrent considérablement – davantage peut-être que ne l’imagine le profane, et surtout d’un autre point de vue. La principale différence est celle des durées d’élaboration : de l’ordre du millénaire pour la Bible contre un siècle pour le Coran. D’un côté, un Moïse dont l’existence relève de la légende ; de l’autre, un personnage historique dont on a vu l’intelligence et les « capacités exceptionnelles », en particulier sur le terrain politique.

Nos deux auteurs ne s’intéressent guère aux conditions d’écriture du Nouveau Testament car, de ce côté, les choses sont plus simples. Non que nous sachions qui exactement étaient les évangélistes, mais la fixation du canon – la sélection des textes qui trouveraient place dans ce que l’Église allait appeler le « Nouveau Testament » – a fait l’objet de débats ouverts qui ont duré trois siècles, jusqu’au concile de Nicée de 325. Qui veut savoir pourquoi tel texte fut retenu et pas tel autre peut consulter les ouvrages des Pères de l’Église et les documents conciliaires. Rien de comparable pour l’Ancien Testament ni pour le Coran.

Les coranistes ne mettent pas en doute l’existence de Mahomet, même s’ils jugent légendaire un épisode comme le voyage céleste. Tout au plus peut-on se demander à quel moment précis la révélation du Prophète fut mise par écrit. Il est en effet douteux que quelqu’un qui s’en prenait aux « gens de l’écrit » ait lui-même recouru à cette pratique qu’il condamnait. Jacqueline Chabbi pense que la mise par écrit n’aurait pas eu lieu avant la fin du VIIe siècle, voire sous la monarchie abbasside, au siècle suivant. Elle a sans doute raison de considérer que cette question n’a qu’une importance très mineure. C’est nous qui marquons une grande différence entre un document écrit et ce qui n’aurait été transmis qu’oralement. Du temps de Mahomet, la tradition orale avait au moins autant de poids – sinon bien davantage – qu’un document confié aux signes de l’écriture.

Grâce au Coran lui-même, nous savons assez bien ce qu’il en fut de l’existence de Mahomet, de son premier mariage avec une veuve plus âgée que lui, de son origine mecquoise, de sa position sociale, de son départ pour Médine. Comme Jésus, c’est un personnage dont on doit pouvoir parler en termes historiens. Peut-être même de façon plus légitime encore, sachant que la rupture entre sunnites et chiites s’est jouée sur des champs de bataille avec en arrière-plan de très humaines querelles d’héritage. Il n’est pas sacrilège d’insister sur le fait que Jésus vivait dans une Palestine occupée par les Romains, qu’il était galiléen et n’appartenait pas à la tribu de Juda de qui dépendait le temple de Jérusalem. Ce n’est pas sacrilège puisque la doctrine chrétienne reconnaît à Jésus la pleine humanité (tout en ajoutant qu’il était aussi pleinement Dieu). Les choses devraient être encore plus simples à propos de l’islam puisque les musulmans n’ont jamais prétendu que leur prophète aurait eu quelque dimension divine.

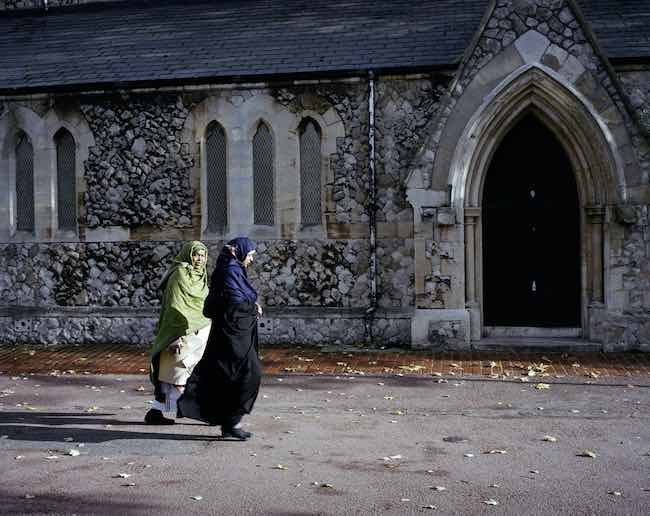

Londres (2004) © Jean-Luc Bertini

L’interdiction de donner de lui une représentation physique ne nous empêche pas de nous faire une idée assez précise du mode de vie de Mahomet et de ses concitoyens, ainsi que des circonstances concrètes de leur existence. La Mecque était une petite cité excentrée du désert arabique, éloignée des grandes pistes caravanières, à trois nuits de marche de la route de l’encens. Il fallait compter un mois de caravane pour rejoindre le Yémen et un peu plus pour aller vers le nord et la Syrie. Ce n’est même pas une oasis en ce qu’aucun arbre n’y pousse, quoiqu’elle abrite un point d’eau pérenne qui a quelque chose de miraculeux. Dans un désert aussi aride et vaste que celui-là, l’eau constitue la richesse par excellence, qui garantit la vie et la survie. Le groupe humain de base est la tribu – il n’y a alors rien de comparable à un empire – et les valeurs sont celles que l’on peut attendre d’un chef de tribu, d’un responsable de caravane. Nous savons d’autre part qu’il y avait à l’époque une importante communauté juive à Médine et que le Yémen apparaissait comme un carrefour de cultures. Jacqueline Chabbi prend en compte ces données géographiques et anthropologiques, non pour expliquer la prophétie de Mahomet par les conditions matérielles, mais, plus subtilement, pour voir quelle représentation du divin peuvent se faire des hommes qui vivent dans cette situation. Ce pourrait être, originellement, un dieu de l’eau que ce « seigneur des tribus ».

Il est clair que cette démarche est loin d’épuiser ce que peut apporter la mystique musulmane. Elle n’est pas négligeable pour autant. Même si Jacqueline Chabbi n’y insiste pas, son approche fait sentir ce qu’a de fondamental le machisme musulman : le seigneur de la tribu ne peut pas être une femme, ce dieu est forcément viril. Quand sont ainsi en jeu des représentations fondatrices, il ne peut pas être aisé de s’en éloigner. Très intéressant aussi, son apport concernant l’antisémitisme musulman. Celui-ci prend un tout autre sens quand on sait qu’en partant pour Médine Mahomet y a rencontré un milieu juif bien structuré, par lequel il aurait voulu être reconnu, ce que les rabbins médinois ont refusé. L’hostilité contre les juifs n’a donc pas été première. Est-ce à dire que l’auteur du Coran s’inspirerait de la Bible juive ou du christianisme, singulièrement dans sa variante nestorienne ? Jacqueline Chabbi s’oppose à cette approche « aujourd’hui dominante dans la recherche coranologique et les milieux académiques internationaux », à laquelle elle reproche de ne « jamais prendre en considération l’existence d’un terrain historique renvoyant à un milieu humain précis […] dont il faut interroger le mode de vie […] pour comprendre ensuite seulement comment le religieux, c’est-à-dire d’abord un mode de croyance, s’y est acclimaté ».

Même si tous deux se posent la même question – comment en est-on venu à penser un dieu unique ? –, la démarche de Thomas Römer diffère sensiblement de celle de Jacqueline Chabbi. Pour durcir un peu les choses, disons qu’elle cherche à lire ce que le Coran dit de son auteur alors que lui se demande qui sont les auteurs de la Bible. Toutefois, les deux démarches se rencontrent sur le point de considérer que la réalité matérielle peut éclairer les choses. Pour la coraniste, c’est l’anthropologie qui peut éclairer cette histoire ; pour le titulaire de la chaire « Milieux bibliques », c’est l’archéologie complétée par les annales des puissances voisines.

La légende veut que la Torah (le Pentateuque) ait été rédigée par Moïse après la sortie d’Égypte et son entretien direct avec la divinité dans le Sinaï. Il se trouve que les Égyptiens de la haute antiquité ont beaucoup écrit ; or rien, dans leurs annales, n’évoque de près ou de loin un événement aussi considérable que le départ brutal d’un groupe humain aussi important à tout point de vue que le peuple hébreu. On ne voit d’ailleurs pas comment ceux qui auraient ainsi quitté l’Égypte auraient pu aller s’installer dans un autre pays, qui aurait été celui de Canaan : à l’époque censée être celle de cette sortie, cet autre pays dépendait directement de l’empire égyptien. Ce n’est pas la seule impossibilité historique. On n’a, par exemple, pas trace d’un roi comme Salomon, qui aurait dû pour le moins impressionner ses voisins. Quant à l’exil babylonien, tout incite à penser qu’il n’a jamais concerné qu’une faible partie de la population des Hébreux, peut-être l’élite sociale, peut-être certaines tribus.

Plus troublant encore est le texte biblique lui-même pour peu qu’on le lise attentivement. C’est ainsi que la Genèse raconte successivement deux créations de l’humanité. On cite souvent celle d’Ève à partir d’une côte d’Adam à qui elle sera toujours subordonnée. Mais cette création en deux temps n’est présentée qu’au deuxième chapitre (versets 21 sq.). Dans le premier chapitre (v. 27), Dieu avait « créé l’homme à son image, homme et femme il les créa ». Même si ces deux textes ne sont pas strictement contradictoires, ce sont manifestement des rédactions différentes qui ont été rapprochées après coup sans qu’une synthèse en soit élaborée. Autre passage troublant, à la fin du chapitre 3 (v. 22). Adam et Ève ont mangé le fruit de l’arbre du bien et du mal ; Dieu s’inquiète et dit que l’homme est ainsi « devenu comme l’un de nous pour la connaissance du bien et du mal » et il pourrait devenir éternel s’il mangeait aussi le fruit de l’arbre de vie. D’où la nécessité de le chasser du jardin d’Éden. À qui Dieu parle-t-il ainsi, sinon à d’autres dieux ?

En posant ce genre de questions, Thomas Römer met en évidence la pluralité des rédacteurs de l’Ancien Testament et, surtout, se donne les moyens de penser la construction du monothéisme biblique. Lisant le texte dans sa langue originale, il constate que les traducteurs ont uniformisé les noms donnés à la divinité, comme s’il était indifférent de parler tantôt d’Élohim ou d’El, tantôt de YHWH. Sans doute est-il plus fructueux de considérer qu’on est là devant un processus d’unification de divinités d’abord diverses, dont on peut penser qu’elles étaient révérées par des groupes différents, à moins qu’elles n’aient eu originellement des fonctions différentes.

Jacqueline Chabbi comme Thomas Römer sont d’excellents vulgarisateurs et ce livre en est une nouvelle illustration. Il nous serait présenté sous la forme d’une émission de France Culture, un enthousiasme sans nuance serait de mise. L’enthousiasme est amoindri de voir cet objet prendre l’apparence d’un livre-magnétophone juxtaposant des entretiens journalistiques qui ne forment en rien le « dialogue » annoncé. Aussi déplaisante que soit cette fabrication d’un produit marchand au titre accrocheur, on ne peut que le recommander à ceux qui n’ont pas encore lu les autres ouvrages de ces deux auteurs.