Avec Roman Polanski, Peter Handke, Michel Houellebecq ou Gabriel Matzneff, l’actualité artistique et intellectuelle a rejoint des questions déjà posées par les cas Céline ou Heidegger : que faire des œuvres dont l’auteur a fauté, moralement ou politiquement ? Les accepter totalement ou les exclure ? Dans Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ?, la sociologue Gisèle Sapiro fait une mise au point et propose une alternative à la binarité des débats.

Gisèle Sapiro, Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ? Seuil, 240 p., 17 €

Alors qu’elle s’était construite existentiellement depuis le XIXe siècle comme étrangère à la morale et qu’elle séparait avec détermination le Beau du Bien, la littérature s’est vue rattrapée récemment par ce qu’on pourrait nommer un tournant éthique : les lettres sont désormais supposées productrices de valeurs et responsables de leurs effets, les bénéfices du sens nouvellement accordé à l’écriture et à la lecture étant des responsabilités nouvelles.

De fait, aiguisées par le refus des injustices et la tentation moderne d’un recours systématique au droit, interrogeant le principe d’autonomie des artefacts esthétiques, nos sensibilités contemporaines n’exemptent plus les créateurs eux-mêmes de ces responsabilités. Cessant d’être protégé par la distinction proustienne entre personne sociale et écrivain, l’auteur devient incriminable. Ainsi, longtemps considéré avec bienveillance ou du moins protégé par son statut d’écrivain, auréolé des prestiges attachés dans le paradigme moderne à la transgression artistique, Gabriel Matzneff a eu le malheur de survivre à ce changement de paradigme et est devenu en quelques semaines l’emblème d’une pédophilie chic et coupablement tolérée par les milieux germanopratins, mais dont la juste place serait derrière les barreaux.

Alors que des inquiétudes se lèvent quant aux possibles dérives puritaines de ces nouvelles exigences éthiques, en questionnant par exemple la notion de « trigger warning » et celle d’« appropriation culturelle » (voir Hélène Merlin-Kajman, La littérature au temps de #MeToo, Ithaque, 2020), et alors que naissent des interrogations quant à l’instrumentalisation morale partisane des œuvres au profit de nouvelles guerres culturelles (voir Carole Talon-Hugon, L’art sous contrôle. Nouvel agenda sociétal et censures militantes, PUF, 2019), il importe de démêler ces querelles ou du moins de proposer des outils opératoires pour les analyser.

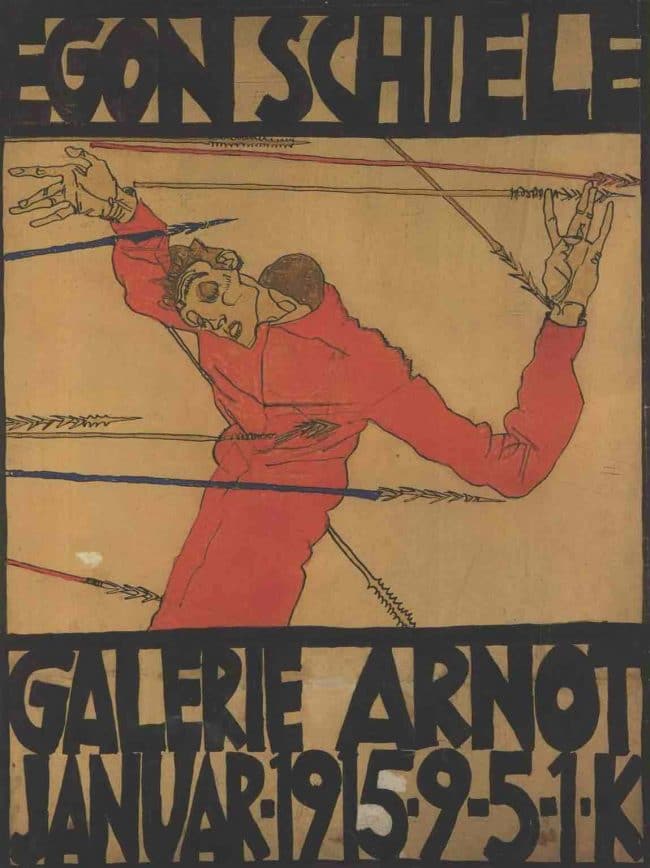

Affiche d’exposition de l’artiste expressionniste autrichien Egon Schiele, à partir de son « Autoportrait en saint Sébastien » (1915)

C’est là toute la réussite de l’essai de Gisèle Sapiro, sociologue de l’art connue notamment pour ses travaux sur les rapports entre littérature et politique (1) : problématiser avec rigueur des controverses embrouillées, puis documenter une série de polémiques contemporaines, au bénéfice de conclusions fermes mais nuancées en vertu du principe que « chaque cas mérite examen ». Rapide et limpide, n’excluant pas d’autres approches de ces problèmes (par exemple, une approche juridique) ou l’analyse d’autres types de conflit (par exemple, ceux opposant des personnages à un auteur dans le cas de récits autobiographiques, qui mériteraient eux aussi d’être théorisés), Peut-on dissocier l’œuvre de l‘auteur ? réussit le tour de force de synthétiser nos lignes de fracture avec une grande neutralité axiologique, tout en conceptualisant sobrement nos colères et en instrumentant efficacement nos débats.

Organisé en deux parties, l’essai fait d’abord montre d’esprit de géométrie en nous proposant un cadre d’analyse des relations entre la responsabilité de l’œuvre et celle de l’auteur, dont le rapport peut relever d’un « modèle métonymique » (l’étiquette « auteur » assure la cohérence d’un ensemble nommé « œuvre », elle en est une sorte d’abréviation), d’une « relation de ressemblance » (l’œuvre est rattachée à la personne de l’écrivain dont elle caractérise l’individualité propre, jonction qui passe notamment par des prises de position ou des mises en scène de l’auteur à l’intérieur de son texte), ou encore d’une intentionnalité (l’œuvre est conçue comme un projet de vie). Chacune de ces relations est inscrite dans un contexte historique et implique des modes d’appréciation différents (dans quelle mesure le discours d’un personnage chez Michel Houellebecq peut-il être rapporté aux opinions de l’auteur si l’on cherche à établir la ressemblance morale de l’œuvre et de son créateur ?), l’important étant de sortir de la confusion des débats et de confronter les hypothèses interprétatives disponibles avant de se lancer dans des indignations moralisantes.

Ces catégories posées, il s’agit ensuite pour Gisèle Sapiro de faire montre d’esprit de finesse en examinant de près un certain nombre de scandales (l’affaire Polanski ou l’affaire Matzneff, le cas Heidegger, le cas Céline ou le cas Blanchot, les prises de position de Renaud Camus ou celles de Richard Millet) pour préciser les faits et cartographier le champ des débats et la position de leurs acteurs. Là encore, il s’agit de sortir de tout manichéisme et de produire une éthique exempte de « moraline » : ni la position de la dissociation totale des actes et des engagements des auteurs et de leurs œuvres, ni celle de l’inséparabilité complète ne sont tenables face à la spécificité des situations. Un violeur occasionnel n’est pas un pédocriminel ayant fait du crime une doctrine ; le refoulement d’une jeunesse compromettante ressortant dans un « inconscient épistémique » (expression heuristique forte que Gisèle Sapiro emprunte à Bourdieu) n’est pas la même chose qu’un antisémitisme systématique, tenace et théorisé ; la diffusion d’une idéologie islamophobe n’est pas la même chose que l’esthétisation délirante d’un meurtre.

Ces cas d’espèce nous imposent de regarder les choses de près et de jauger la séparabilité ou l’adhérence des œuvres et des théories politiques de leurs auteurs, en considérant notamment la place que ces derniers ont accordée à leurs engagements : face à des passés compromis, comme dans toute bonne sociologie, il s’agit d’observer les déterminations sans tomber dans la téléologie. Ce sont là des aspects qui mériteraient d’autres essais à eux seuls ; tout tient parfois à des dispositifs conceptuels et à des configurations expressives imposant un démontage philosophique ou un examen formel littéraire élaboré plutôt que des procès hâtifs. Particulièrement ambigu et occupant à lui seul le chapitre final, le cas Handke, relevant à la fois de la provocation ironique et d’une empathie troublante à l’égard du régime génocidaire serbe, est l’exemple même de la complexité de la réponse à apporter à la question faussement simple donnant son titre à ce stimulant petit livre.

Invitant au débat social et au dissensus critique qu’appelait déjà de ses vœux le regretté Rainer Rochlitz comme à la réévaluation régulière du canon lorsque les horizons changent (il faut savoir abattre de temps à autre les statues), Gisèle Sapiro nous met en garde contre les censures naïves et les procès anachroniques, même si elle penche plutôt du côté d’une responsabilité réelle de l’auteur et d’une prise en compte d’une performativité de l’œuvre. On ne peut ici encore qu’applaudir : la fin de l’innocence, la perte de l’immunité, n’est-ce pas le prix à payer si l’on veut tenir l’art et la littérature pour des forces agissantes, contribuant au débat social comme à l’éducation éthique de chacun ?

![Collectif[1], La condition intérimaire, La Dispute, 2024, 164 pages. Delphine Serre, Ultime recours. Accidents du travail et maladies professionnelles en procès, Raisons d’agir éditions, 2024, 154 pages. Éric Louis, Casser du sucre à la pioche, chronique de la mort au travail, Rennes, Éditions du Commun, 2024, 140 pages.](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2024/10/1600px-A_Warning_To_Be_Careful_While_Working_Eine_Mahnung_zur_Vorsicht_bei_der_Arbeit_MET_DP344663.jpg)