Les traductions en français de Post-scriptum (en 2016) puis de La jeunesse est un pays étranger (en 2018) avaient déjà attiré notre attention sur le Suisse Alain Claude Sulzer : un écrivain qui sait regarder son époque, dépeindre ceux qui la vivent, fouiller les caractères de ses personnages, mais surtout raconter une histoire et tenir son lecteur en haleine. Son roman Sous la lumière des vitrines revient sur l’atmosphère particulière de la fin des années 1960 et les bouleversements de 1968, mais a l’originalité de les présenter tels qu’ils ont été vécus par un opposant au changement.

Alain Claude Sulzer, Sous la lumière des vitrines. Trad. de l’allemand par Johannes Honigmann. Jacqueline Chambon, 256 p., 22 €

Nous sommes en Suisse, peu après mai 1968, dans un pays qui, à tort ou à raison, ne passe pas pour un foyer révolutionnaire, mais qui n’a pourtant pas été épargné par le vent de contestation qui souffla sur l’Occident et transforma durablement la société. Sur fond de manifestations « anti-impérialistes » contre la guerre du Vietnam, deux hommes incarnent l’explosion du conflit de générations : on devine déjà le sort qui sera réservé au tenant de la tradition qui refuse de voir « changer le monde jusqu’à ce qu’il devienne méconnaissable pour les gens honnêtes, travailleurs et discrets comme lui ».

Stettler, qui approche de la retraite, et le jeune Bleicher sont les protagonistes de cette fable qui illustre un mémorable tournant d’époque. Tous deux sont décorateurs, et ont pour tâche de concevoir pour les vitrines d’un grand magasin au nom évocateur, « Les Quatre Saisons », des agencements adaptés aux différentes périodes de l’année, suffisamment beaux et inédits pour attirer les clients et gonfler le chiffre d’affaires. Les vitrines ouvertes sur la rue se transforment ainsi en décor théâtral offert aux badauds, et en champ clos où le champion de l’ordre nouveau affrontera celui de l’ordre ancien.

L’écriture tout comme la facture du roman sont résolument classiques : un narrateur témoin de l’événement raconte ce qu’il a vu, encadrant ainsi les faits relatés d’un court prologue et d’un épilogue censés en garantir l’authenticité. Le corps du récit, solidement charpenté, se calque sur les différentes saisons qui marquent le passage du temps et scandent les étapes de la chute de Stettler, avec la période de Noël et le retour de l’été pour points d’orgue puisque c’est là qu’un décorateur peut donner toute sa mesure.

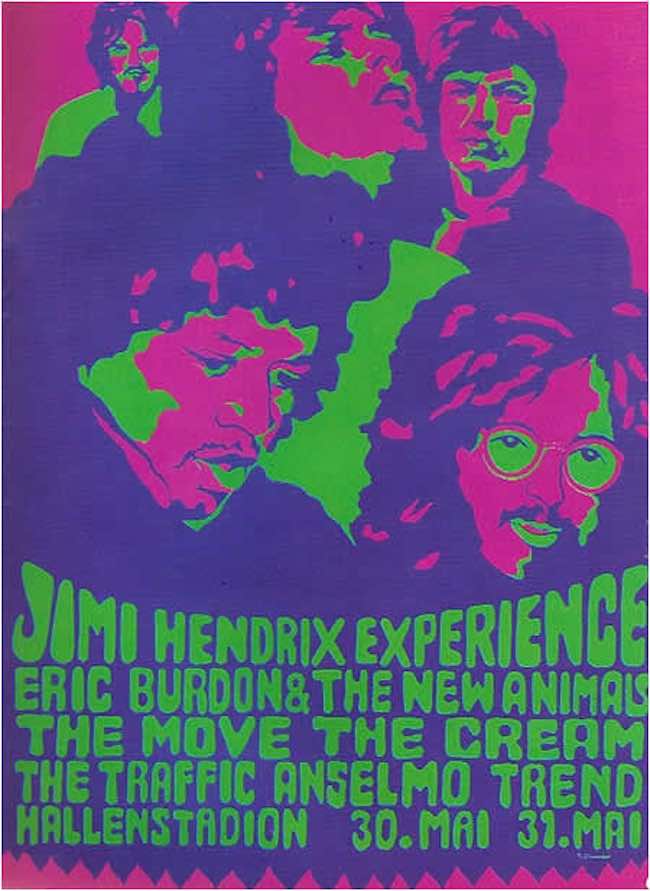

Affiche du concert du 31 mai 1968 au Hallenstadion de Zurich, avec Jimi Hendrix, The Animals, Eric Burdon… © D.R.

Pourtant, les saisons du roman – qui donnent leurs titres aux chapitres – ne se succèdent pas comme le veut l’ordre naturel, et on remonte même jusqu’à des hivers ou des étés bien antérieurs au temps de l’action. On comprend alors que le regard de Sulzer porte au-delà du choc générationnel qui s’est produit en 1968, et que l’auteur s’en sert aussi pour reprendre et alimenter un sujet qui lui est cher et qu’il avait déjà abordé dans ses romans antérieurs : le passage du temps sur une vie humaine.

Stettler découvre avec stupeur qu’il ne fait plus corps avec une époque dont le mouvement lui échappe ; les certitudes illusoires sur lesquelles il a construit sa vie s’effondrent lentement, douloureusement, mais inexorablement. En même temps, le sentiment monte en lui de ne pas avoir vécu la vie qu’il aurait dû vivre, et les bribes de souvenirs des jours anciens qui reviennent dans ses rêves accentuent sa détresse face aux fragments mal assemblés de ses cinquante-huit ans d’existence.

Au centre du récit se trouve donc un homme mûr voué à succomber devant les idées novatrices d’un Bleicher représentant une jeunesse qui revendique « des libertés qui lui étaient étrangères ». Mais ce personnage n’a guère d’épaisseur dans le roman : son rôle consiste surtout à apparaître, pour que Stettler vienne se briser contre lui. Il suffit que l’auteur ait fait de lui le héraut d’une génération sûre de son droit à porter une parole nouvelle, quitte à manifester un peu d’arrogance et beaucoup d’impatience : « la roue du temps tourne de plus en plus vite, nous devons reconnaître que nous sommes la roue et le temps ».

Le véritable partenaire de Stettler est en réalité un troisième personnage, la pianiste Lotte Zerbst, déjà âgée elle aussi, et dont l’histoire qui remonte aux années d’avant-guerre permet de dilater le temps du roman. Interprète talentueuse, elle n’enregistre pas de disques, ne se produit pas sur scène et il ne la connaît que par sa voix et ses prestations à la radio : elle est ainsi hors de son espace, hors de sa portée… L’idéal pour une liaison impossible telle que la souhaite sans vraiment la vouloir un Stettler incapable de communiquer avec les autres et de nouer une relation. Un embryon d’amitié s’esquisse pourtant, limité à l’échange de quelques lettres où peu de choses se disent et où aucun des deux ne pénètre l’intimité de son correspondant. Mais, s’ils sont malgré tout curieux l’un de l’autre, c’est qu’une certaine similitude de destin pourrait unir ces deux frustrés, ces deux victimes de la vie : lui, traumatisé par l’éducation d’une mère castratrice, elle, violée dans son enfance par un professeur russe auquel la lie une fidélité mêlée d’horreur. L’absence de famille, d’enfants, affleure parfois comme un regret qu’ils ont sans le savoir en commun, mais qu’ils ne partageront jamais. Reste en chacun d’eux le désir furtif d’une possible rencontre sur le tard, comme pour rattraper l’irrattrapable.

Ce qui pourrait les réunir (et manque de le faire), c’est précisément le goût, l’attrait pour la musique, un autre thème cher à Sulzer qui ne se limite pas aux quelques œuvres mentionnées dans le roman. La « coda » qui le conclut ne fait que souligner jusque dans la structure l’analogie avec la construction musicale toujours sous-jacente. La langue claire, précise, épurée, est souvent remarquable par son phrasé, comme l’a bien ressenti le traducteur, Johannes Honigmann. Suivant le rythme du temps ou l’humeur des personnages, son amplitude varie, sa tonalité change. Sa cadence aussi, qui s’adapte par exemple à l’étonnement des passants et à la satisfaction de Stettler lorsque sa vitrine est terminée : « Ils restaient là, bouche bée, ravis, époustouflés comme des enfants au pied du sapin, et il leur fallait en général plusieurs minutes pour retrouver l’usage de la parole et montrer du doigt certains détails remarquables à d’autres curieux, le plus souvent de parfaits inconnus, quand ils ne se contentaient pas de contempler la décoration avec un étonnement muet ». Ailleurs, les battements de cœur et la rage impuissante de Stettler reconnaissant en Bleicher la menace qui pèse sur lui se traduisent en phrases courtes, haletantes : « La journée avait été mauvaise. Il pleuvait. Un temps d’avril. Puis le soleil brillait. Stettler n’y était pas préparé. Jusque-là, il n’avait jamais fait la différence entre les bonnes et les mauvaises journées ».

L’incompréhension et l’amertume de Stettler enflent rapidement jusqu’à la haine, il imagine des ripostes plus ou moins douteuses, une lettre anonyme qu’il n’enverra évidemment pas. Jamais il ne s’en prend directement à Bleicher, qu’il confond avec la génération qu’il exècre en bloc, celle qui appelle musique un vacarme « pire que la guerre », occupe les rues, s’habille mal, a les cheveux longs, accroche des drapeaux Vietcong jusque sur la flèche des cathédrales (en 1968, des drapeaux Vietcong avaient été hissés sur celles de Lausanne et de Berne, ainsi que sur les toits du journal Neue Zürcher Zeitung) – et abandonne les conceptions traditionnelles de l’œuvre d’art au profit du happening. En réalité, il s’agit d’un heurt, d’une impossibilité à coexister plus que d’un affrontement, car, si Stettler est impuissant à traduire sa colère et son refus en actes, Bleicher reste pour sa part placide et serein, dépourvu de toute volonté d’en découdre ouvertement avec son aîné. Il croit à ce qu’il fait et il le fait avec assurance, et toutes les horreurs dont Stettler le soupçonne ne sont que pures spéculations. Le lecteur découvrira comment, dans un final inattendu, le héros vaincu choisit sa sortie !

En ciblant l’année 1968, le roman d’Alain Claude Sulzer traduit ce moment de rupture où la jeunesse impose un changement des mœurs, il met en relief avec un mélange de tendresse et d’ironie le désarroi et l’impuissance des aînés face à une lame de fond qui balaye croyances et certitudes « bourgeoises », comme on disait alors. On appréciera, avec le recul, ce qu’il est advenu de cette aspiration à changer le monde, maintenant que les « contestataires » de jadis ont vieilli et, pour nombre d’entre eux, déjà quitté la scène… Mais cette période de bouleversements n’est pas seulement prétexte à dépeindre une victime des « soixante-huitards », elle permet aussi de voir les souffrances provoquées par l’inexorable relève des générations, quelle que soit l’époque. L’heureuse idée de Sulzer, c’est d’avoir fait d’une vitrine destinée à encourager le désir de consommation (« l’ouvre-porte du temple ») la scène d’un drame sans merci dont les passants sont spectateurs, sans avoir encore bien compris qu’ils en sont aussi les acteurs. Sulzer nous propose-t-il une version sécularisée du mystère ancien, ou du Welttheater, cette vision baroque du monde et de la vie des hommes ?