Pour toute une génération, Patti Smith est l’interprète de « Because the Night » (de Bruce Springsteen) et de « Gloria » (de Van Morrison), réécrit par elle avec la crânerie des années rock et introduit par le fracassant « Jesus died for somebody’s sins but not mine ». Frissons d’irrémissible et chic androgyne pré-« grunge » garantis ! En témoigne d’ailleurs sa photo par Mapplethorpe, sur la pochette de son premier album, Horses, où – pantalon noir, chemise blanche chiffonnée, veston négligemment jeté sur l’épaule – elle jette sur le monde un regard de défiance.

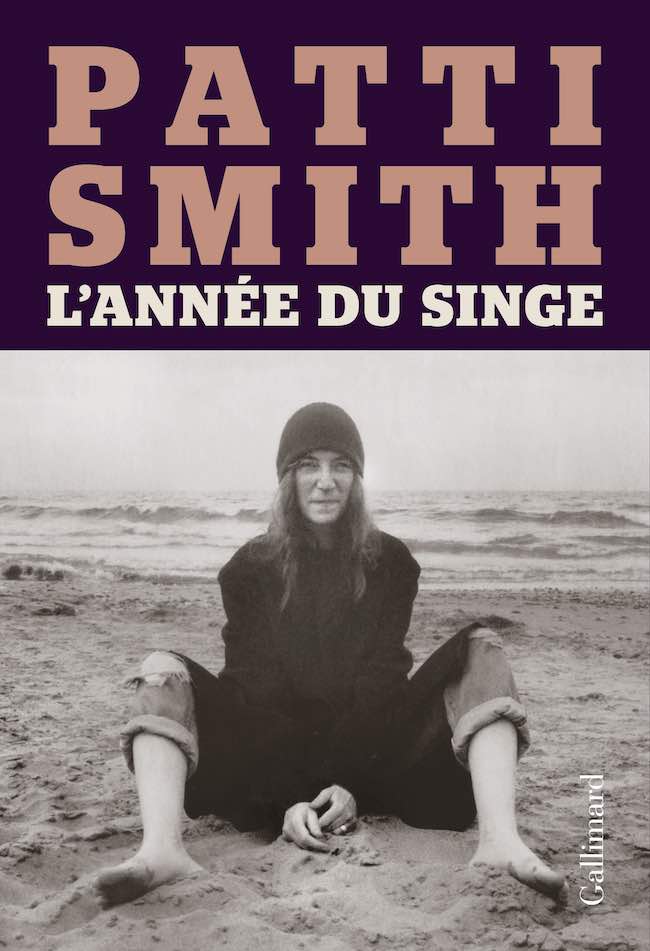

Patti Smith, L’année du singe. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Richard. Gallimard, 180 p., 18 €

C’était il y a plus de quarante ans. Patti Smith, qui n’a depuis jamais connu d’autres grands succès musicaux (quels titres chantés par elle, hormis « Because the Night » et « Gloria », viennent à la mémoire ?), est devenue une aimable icône culturelle du passé, s’accommodant des multiples honneurs qui se sont abattus sur elle – y compris des décorations offertes par notre pays, qui ne pouvait pas faire moins étant donné l’amour débordant qu’elle porte à certains de nos auteurs nationaux et à celui des Illuminations en particulier.

Mais si on la célèbre aujourd’hui, c’est autant comme ex-diva du rock, admiratrice et collectionneuse de reliques littéraires, marraine du musée de Charleville-Mézières, propriétaire de la ferme (pourtant entièrement reconstruite après la Première Guerre mondiale) des grands-parents de Rimbaud, qu’en tant qu’écrivain. En effet, à côté de sympathiques recueils de poésie, elle a aussi publié de jolis textes autobiographiques, Just Kids, M Train, et maintenant L’année du singe. Just Kids racontait sa jeunesse et sa relation avec Mapplethorpe. M Train évoquait de manière plus rêveuse et moins linéaire d’autres attachements, d’innombrables pertes, ses pérégrinations de pays en pays, son goût pour le café et les cafés, les livres, son addiction aux séries policières… le tout accompagné de photos prises par elle au Polaroïd. N’importe qui (c’est-à-dire moi) ne pouvait qu’être charmé.

L’année du singe reprend les thèmes, le ton et le type de narration flottante du livre précédent. Il cultive une nouvelle fois une veine élégiaque, malheureusement ou heureusement inépuisable lorsque l’on a, comme Patti Smith, soixante-dix ans (en 2016, date d’écriture du livre) et une veine « Alice au pays des merveilles » puisque, dans son monde bizarre, les objets inanimés parlent, les personnages disparaissent et reparaissent inopinément, les coïncidences abondent.

Les « vrais » événements tragiques de L’année du singe sont les visites que fait Patti Smith à deux amis mourants : son producteur, Sandy Pearlman, et son ancien amant, le dramaturge Sam Shepard. Leur disparition en rappelle d’autres, et surtout celle d’un merveilleux passé où « nous étions jeunes alors et […] nous pensions que nous pouvions tout faire ». Eh oui !

Mais, malgré tout, Patti Smith se sent encore portée par deux de ses grands enthousiasmes, celui qu’elle éprouve pour l’art (la littérature, certaines peintures) et sa croyance en une promesse de révélations. « Voici ce que je sais », écrit-elle, « Sam est mort. Mon frère est mort. Mon mari est mort. […] Pourtant je ne cesse de penser que quelque chose de merveilleux est sur le point d’arriver ».

Mais en attendant, dans l’aujourd’hui de L’année du singe, Smith arpente le pays, rencontre des êtres gnomiques, s’interroge sur ceci et cela, cite ses auteurs favoris, se roule (souvent) en boule dans son grand manteau, s’endort et rêve. En se promenant, elle trouve partout de puissants symboles et les signes de mystérieuses vérités dans les choses les plus insignifiantes. Elle les photographie avec son vieil appareil et les présente au fil des pages dans un tirage charbonneux à l’ancienne: l’enseigne de la Dream Inn, le Stetson de Shepard, ses chaussures (à elle), les jeux de Roberto Bolaño, le costume de Joseph Beuys, la tasse de son père…Une fois, rattrapée par l’actualité politique, l’arrivée au pouvoir de « l’homme aux cheveux jaunes », elle regrette que son vieux mentor Allen Ginsberg ne soit plus là car il aurait su quoi faire, lui, dans le tourbillon du moment.

Tout cela – la nostalgie, la perte, le fétichisme, le goût des rituels, la fascination pour la création artistique, et une sensibilité à des forces cachées – était déjà présent dans M Train et, bien que parfois un peu agaçant de naïveté ou de prétention, offrait une très plaisante virée. On ne se lassait pas de ses visites compulsives de tombes d’écrivains, de sa collecte pensive de brindilles ou de coquillages, de ses vaticinations diverses, de son anarchisme light ! Notre héroïne avait bien un petit côté Pythie delphique, Mère Courage et ravie de la crèche, mais le charme opérait et, en refermant M Train, on se disait : « I love you, Patti ! »

C’est moins le cas dans L’année du singe, où son spleen, ses visions, son errance, ont gagné en confusion et semblent un peu vains. Espérons que l’année qui vient, celle du buffle, sera plus favorable à l’écrivain Patti Smith et que nous pourrons lui redire en groupies énamourés : « We love you, Patti ! »