On voudrait dire que l’Antiquité fut la passion intellectuelle de Paul Veyne. Mais lui-même préfère donner un grand poids au mot « intéressant ». Ce qui compte est ce pour quoi on éprouve de l’intérêt et celui-ci est désintéressé. Tel est le critère qui dirige l’historien vers tel ou tel objet d’étude. Ce retour obstiné du mot « intéressant », qui apparaît d’abord comme une affirmation de subjectivisme, finit par fonder une méthode.

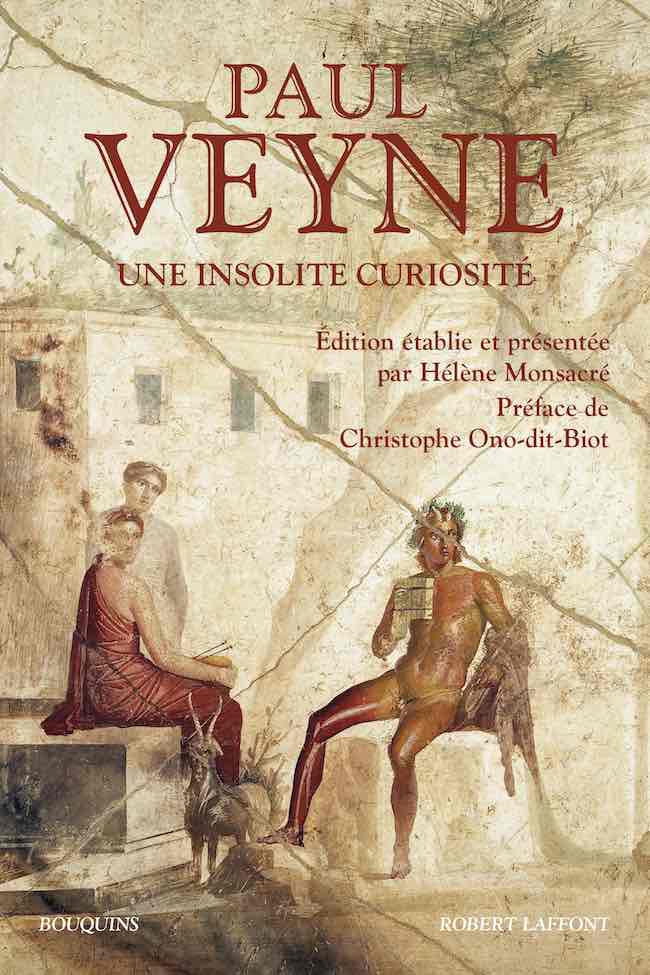

Paul Veyne, Une insolite curiosité. Édition établie et présentée par Hélène Monsacré. Préface de Christophe Ono-dit-Biot. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1 152 p., 32 €

Il est difficile, pour le lecteur de ce nouveau volume de la collection « Bouquins » consacré à un grand intellectuel, d’évaluer la part qu’a prise Paul Veyne dans sa composition. Est-ce un autoportrait à quatre-vingt-dix ans ou bien l’hommage rendu par des amis, au premier rang desquels Hélène Monsacré qui a « établi et présenté » cette édition ? La question n’est pas indifférente dès lors qu’il s’agit d’« œuvres choisies ».

On n’imagine pas que le projet n’ait pas été soumis à Paul Veyne, et que celui-ci n’ait pas pu émettre des souhaits vifs ou des refus nets. Mais qui a décidé de ne retenir qu’une vingtaine de pages du beau livre sur L’élégie érotique romaine, un peu moins du livre sur René Char et une cinquantaine de celui sur Michel Foucault ? On ne pouvait évidemment pas tout mettre, mais il est douteux que cet usage de la hache soit le mieux à même de faire connaître l’œuvre d’un historien qui n’aura pas été particulièrement confidentiel.

On peine aussi à voir la pertinence d’une partition en quatre ensembles de poids aussi inégal. Le deuxième, intitulé « L’historien », compte 650 pages, soit près des deux tiers du volume, ce qui est dans l’ordre des choses puisqu’il est question d’un historien. Mais on pouvait croire que Paul Veyne avait aussi été une des incarnations de « l’intellectuel », qui n’est représenté ici que par des bribes de son Foucault de 2008, une préface, le compte rendu d’un ouvrage jamais nommé de Jean-Claude Passeron, sa Leçon inaugurale au Collège de France prononcée, croyait-on, en tant qu’historien. Une autre partie d’une centaine de pages est censée nous présenter « l’esthète », c’est-à-dire à la fois le traducteur de l’Énéide (quinze pages), avec quelques notes sur une demi-douzaine de peintres, des morceaux du grand livre sur René Char (1990) et de celui sur L’élégie érotique romaine (1983). Le volume s’était ouvert sur « l’homme », connu par la juxtaposition d’une autobiographie et d’une étude sur Palmyre rédigée sous le coup du vandalisme exercé par l’État islamique – exemple de ce que son auteur a pu écrire de plus beau en tant qu’historien, lequel, il est vrai, n’en est pas moins homme.

Fresque de la Tombe du Plongeur, à Paestum (480-470 av. J.-C.)

Malgré tout ce que ce volume peut avoir d’insatisfaisant, voire d’irritant, il a le grand mérite de rassembler trois livres et quelques beaux textes de cet anticonformiste qui fut élu au Collège de France l’année de ses quarante-six ans, et surtout de faire sentir la cohérence d’une conception du savoir. Une insolite curiosité s’ouvre sur les premières émotions intellectuelles de l’auteur : la découverte, à « huit ou neuf ans », d’une « pointe d’amphore romaine qui gisait à terre » dans la « colline herbeuse », suivie, deux ans plus tard, de la lecture de l’Odyssée suscitée par un professeur de sixième. Quatre décennies avant de rédiger ses souvenirs, Paul Veyne prononçait au Collège de France une leçon inaugurale qui donnait une forme théorique à ces « chocs » fondateurs. Ce « Bouquin » parcourt le chemin qui va de l’un à l’autre de ces deux textes, aussi opposés et complémentaires que la subjectivité et la recherche d’objectivité.

La lecture d’une autobiographie a toujours quelque chose d’un peu gênant pour qui redoute de se sentir voyeur, a fortiori quand est racontée la mort lente d’une épouse aimée. L’émotion ressentie fait comprendre pourquoi il aura été aussi important de l’écrire, ce qui rend si poignantes ces pages douloureuses. Elles éclairent aussi celles où le grand historien raconte que ses choix ont toujours été dictés par ce qui lui paraissait « intéressant », litote d’un passionné.

L’intensité de ses amitiés donne une couleur particulière aux ouvrages que Veyne a consacrés à Michel Foucault et à René Char. Sous le joli titre Et dans l’éternité je ne m’ennuierai pas, il nous est aussi raconté que, comme beaucoup d’intellectuels de sa génération, Paul Veyne aura eu sa carte du Parti communiste jusqu’à Budapest (1956). Et aussi, ce qui était moins courant, qu’il fit partie des réseaux de « porteurs de valise » au service du FLN pendant la guerre d’Algérie. Le plus éclairant sur son parcours intellectuel est d’apprendre que ce futur historien envisagea d’abord de préparer l’agrégation de philosophie et qu’il n’en fut dissuadé que par la banalité d’un tel projet du temps de « Sartre et Camus ». Ce n’est pas non plus vers l’agrégation d’histoire que s’est dirigé ce passionné d’archéologie, mais vers celle de grammaire. Autant dire que c’est l’objet d’étude qui lui importait, plus que la discipline universitaire propre à l’aborder. Voie philosophique, voie linguistique, voie historique – qu’importe pourvu que ce soit vers l’antiquité gréco-romaine !

Voici donc éclairé d’un jour personnel le choix des normes théoriques explicitées dans la Leçon inaugurale. Cet historien y fait la part belle à l’exigence de conceptualiser. « Matériellement, déclare-t-il, l’histoire s’écrit avec des faits ; formellement, avec une problématique et des concepts ». Il cite sur le mode du « programme » Raymond Aron parlant de « flirter avec la philosophie ». Néanmoins, cet antiquisant se distingue de la démarche philosophique en ce qu’il prône une « attitude scientifique » de l’historien, qui soit « à la fois explicative et individualisante ».

Les deux autres livres recueillis dans ce volume illustrent la force et la faiblesse de cette méthode. L’un, celui sur Palmyre, paru en 2015, est une parfaite réussite ; l’autre, consacré à la christianisation du monde antique, est plus discutable. Dans les deux cas, Paul Veyne cherche à rendre compte à la fois d’une situation globale et d’une individualité qui peut être « la cité de Palmyre » ou « l’Empire romain au début du IVe siècle ». On voit aisément ce qui rendait « intéressante » la situation de Palmyre quand les islamistes se sont fait gloire de la détruire pour le seul plaisir de choquer les méchants Occidentaux. Paul Veyne a partagé notre émotion, ce qui lui a inspiré un livre magnifique – qui d’ailleurs ne s’attarde guère sur la douleur de cette perte. C’est la brève grandeur de Palmyre qu’il lui importe d’évoquer.

Il est presque inéluctable qu’un historien de Rome s’interroge sur la « révolution » qui a porté le christianisme au pouvoir et transformé le destin de l’Empire et le nôtre. Paul Veyne entreprend de montrer que tout était suspendu à la décision de Constantin, dont il ne doute pas qu’il ait été profondément imprégné par sa foi chrétienne. Loin d’être choquante, la comparaison que notre historien fait avec Lénine et Trotski est éclairante. Il est admis que ces derniers étaient convaincus d’avoir réalisé une révolution qui bouleverserait le destin de l’humanité, et il n’est pas aventuré d’attribuer le même genre de pensée à Constantin. L’un et les autres étaient sans doute « convaincus d’une rationalité du sens de l’histoire » ; une telle lecture est en tout cas plus satisfaisante que celles qu’inspire une vision vaguement complotiste. Faut-il pour autant faire de cet empereur un éloge aussi peu nuancé ? Vaut-il la peine de rompre des lances contre une notion de « l’idéologie » tellement caricaturée que l’on doute qu’elle ait jamais pu être défendue ainsi ? On peut aussi s’étonner de l’insistance d’un historien – qui de plus se présente lui-même comme incroyant – à ne parler du christianisme que sur le mode de la « vraie » religion, de la « vraie » foi, sans la moindre ébauche de sourire. Même au Vatican, on n’ose plus guère ce vocabulaire dogmatique.

Le gros problème est ailleurs : dans la portée de cette affirmation que « la christianisation du monde fut une révolution qui eut pour déclencheur un individu, Constantin ». Sauf à donner au mot « déclencheur » une valeur excessivement faible, son emploi ici revient à dénier toute importance à un mouvement intellectuel dont Paul Veyne ne peut ignorer qu’il fut, aux IIIe et IVe siècles, très vivace et fécond. Pour prolonger sa comparaison avec la révolution d’Octobre, ce qu’il dit de Constantin revient à imaginer un Lénine qui n’aurait été précédé d’aucun Marx. Comment, en outre, tenir pour morte une pensée antique qui faisait plus que se survivre ? Il est au reste aventureux de voir en sa nouveauté un puissant motif d’adhésion au christianisme : dans cette société profondément traditionaliste, toute nouveauté était a priori perçue négativement et il fallut beaucoup d’efforts intellectuels aux propagandistes du christianisme (le mot « propagande » a été forgé par l’Église au début du XVIIe siècle, quand Grégoire XV a créé la Sacra congregatio de propaganda fide) pour inverser cette valeur et faire admettre que le nouveau était en tant que tel meilleur que l’ancien.

Le désaccord de fond avec un livre comme Quand notre monde est devenu chrétien (2007) ne signifie pas qu’on le jugerait négligeable, malgré ses aspects un peu simplificateurs dus peut-être à une volonté de vulgarisation. Celle-ci n’a rien de méprisable quand elle est assumée comme telle, à la manière de la longue introduction au volume Sénèque de la collection « Bouquins », ici reprise.

De quoi parle-t-on ? Des travaux de Paul Veyne, de sa personnalité attachante, de ses apports à la compréhension de l’Antiquité, de l’importance qu’eurent ses interventions dans le champ intellectuel – ou bien de ce volume composé pour les deux tiers de pièces détachées ? La question est alors d’évaluer la mesure dans laquelle un recueil ainsi conçu est à même de donner une bonne idée de la personnalité intellectuelle de ce maître reconnu – « bonne » signifiant ici à la foi « exacte » et « favorable ».

La couverture de ce volume est illustrée par la pompéienne Fresque de Pan et des nymphes aux couleurs chaudes ; il fut un temps envisagé que ce soit la Fresque du plongeur, plutôt bleutée. Ce sont bien là deux images du même Paul Veyne.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)