Quand on est poète et qu’on habite Weimar, comment échapper à l’emprise paralysante du grand Goethe ? En cédant à « l’attraction terrestre » (Erdanziehung), qui est au cœur du dernier recueil du poète allemand Wulf Kirsten, publié aux éditions Fischer en Allemagne en 2019, traduit et généreusement annoté par Stéphane Michaud [1]. C’est-à-dire en retrouvant le contact avec la « terre ».

Wulf Kirsten, Attraction terrestre. Trad. de l’allemand par Stéphane Michaud. Édition bilingue. La Dogana, 184 p., 29 €

La terre, pour le dire d’un mot, est ce que l’enfant pauvre a découvert de la nature par les travaux des champs et l’école buissonnière, la contemplation des plantes et le chant des oiseaux : un « terrain de jeu ». « La terre, consubstantielle au poète depuis l’enfance », écrit Stéphane Michaud qui se souvient de Rimbaud, dans une relation d’autant plus intense que longtemps Wulf Kristen a grandi à l’écart de la culture académique et de l’enseignement universitaire.

Un premier recueil s’intitulait La terre à Meissen (Die Erde bei Meissen, 1986). Wulf Kirsten est né à Klipphausen, un modeste village de Saxe, sur la rive gauche de l’Elbe, entre Dresde, la baroque, et Meissen, la ville célèbre pour ses délicates figurines de porcelaine. Nous sommes au cœur de la plus haute culture allemande avec Leipzig, mais aussi dans des régions de grande pauvreté et c’est de réalités plus rudes qu’il est question dans ces brèves compositions – une page au plus – qui combinent enjambements hardis à la manière des dithyrambes goethéens, oxymores, et constructions verbales ironiques ou virtuoses, comme cette évocation des saules, « rangées d’antiques têtards noueux » : « uralte verknorzte kopfweidenreihe ».

Wulf Kirsten a eu dix ans en 1944 : il a connu le régime nazi, la guerre, les Russes, la RDA, sa bureaucratie et son effondrement en 1989. Tant d’illusions et de souffrances. « L’histoire me pèse comme un cauchemar », avoue-t-il, maintenant qu’il est « à l’automne de sa vie », et qu’il écrit « à la lumière du soir », voire « à l’arrivée de la nuit » (« nachthinüber », comme dit l’allemand avec une grande économie de moyens). Ses engagements politiques en faveur de la démocratie sont loin, il se veut un simple « témoin historique » qui ne croit plus guère à ceux qu’il appelle les Weltverbesserungsverheisser, « ceux qui promettent d’améliorer le monde ». Comme l’écrit Stéphane Michaud, « sa patrie est clairement la poésie ». « Il n’a plus l’âge des exercices militaires. »

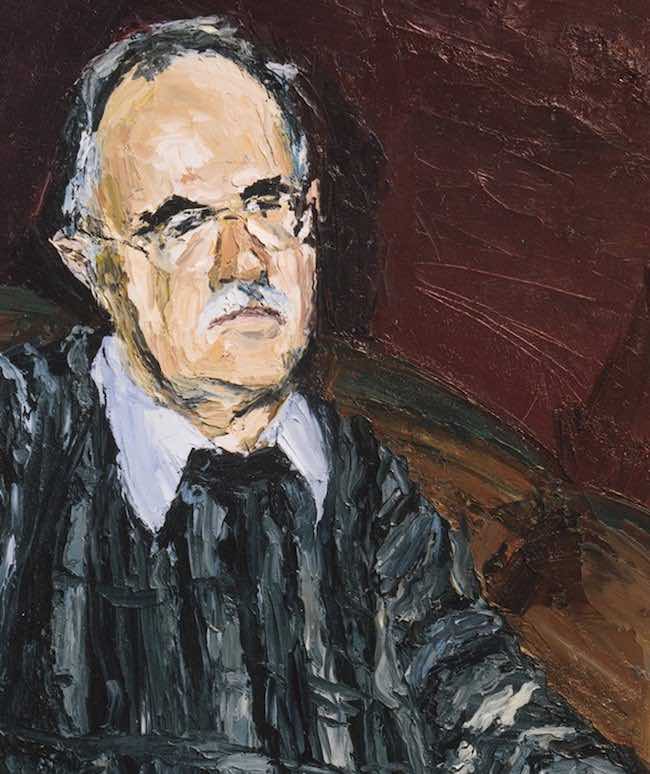

Portrait de Wulf Kirsten en couverture de « Brückengang », publié en 2009 par Ammann Verlag

Mais Wulf Kirsten ne renie pas le fond de sa démarche et le « fil de sa vie ». Son point de vue initial a été celui des « petites gens », des paysans et des ouvriers de la région, qui parlent un allemand assez différent de celui des journaux et des administrations, une langue « drue et populaire » dit le traducteur, provinciale et méprisée, une langue perméable en outre au sorabe des Slaves de la Lusace toute proche : « les gens comme moi ont grandi dans des maisons en torchis », « je viens d’un enclos de rien ». Et s’il est devenu poète, et poète reconnu, récompensé – prix Peter Huchel en 1987 –, c’est à la manière de Joseph von Eichendorff : il a voulu, dit-il, « faire passer en poésie / le quotidien ordinaire ». « La poésie va sans souliers. »

Non qu’il se complaise dans l’idylle et le champêtre ; quand il se promène dans la campagne en « pèlerin sylvestre », c’est aujourd’hui dans des paysages de la périphérie, mutilés par les pales des éoliennes, dans les taillis oubliés par le remembrement, dans des « espaces ensauvagés » (« Wildwuchs ») et des fermes abandonnées, dans une sorte de no man’s land sans grâce. Le changement climatique est là, qui fait sentir sa violence par des pluies diluviennes gonflant la « Laie » (die Wilde Sau, la rivière du village natal) et ravageant maisons et cultures. Michel Deguy, lecteur et promoteur de Wulf Kirsten, parle d’un phénomène de « déterrestration » qui marque la disparition progressive d’un milieu humain, d’une « terre habitable », de ce que le poète appelle une Welthäuslichkeit, une « maison à vivre ». Il appartient sans doute aux poètes de dire prophétiquement ce que d’autres refusent de voir. La mélancolie qui imprègne une partie du recueil n’exclut cependant pas l’ironie, la rage, le souvenir amer et lucide des humiliations (« Le domestique »), comme la référence espiègle qui rend l’avertissement d’autant plus fort.

Un des traits frappants de cette poésie – selon une vieille tradition allemande illustrée par Novalis et Goethe lui-même – est d’être imprégnée de science naturelle, de botanique et de géologie. Elle ne saurait se contenter d’une impression vague de la nature ; le chant poétique réclame la plus grande précision dans le choix des termes scientifiques, et la poésie de Kirsten se caractérise effectivement, comme l’écrit Stéphane Michaud, par « l’alliance réussie de la précision du vocabulaire et d’une imagination toujours en éveil ». Un des plus beaux poèmes de l’ensemble célèbre le sorbier, la belle alise (die schöne Else, Sorbus torminalis) à la lisière des forêts, l’arbre des elfes connu de Hildegard von Bingen et de Luther qui lui donna son nom.

Mais, au fil du recueil, Wulf Kirsten rend aussi fraternellement hommage à des poètes oubliés, comme le Russe Nicolas Kliouev, « apôtre franciscain des paysans », victime de Staline, ou Alfred Kittner, poète de langue allemande qui veillait sur le cimetière juif de Czernovitz ; Karl Schloss, poète juif mort en 1944 à Auschwitz. Le lien est fait entre la persécution des poètes et le massacre symbolique des plantes et des fleurs. Comme si le respect des unes allait de pair avec le souvenir des autres.

L’univers de Wulf Kirsten ne se limite cependant pas à sa petite patrie de Saxe et de Thuringe, jadis parcourue à pied et à vélo ; son regard se porte avec sympathie vers les terres non moins minérales du Vaucluse, vers le gravier calcaire du mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail, vers les vignobles de la plaine du Rhône ; c’est alors pour lui l’occasion complice de songer à Hölderlin et à Pétrarque, comme à l’entomologiste Jean-Henri Fabre, qui, partant de Sérignan-du-Comtat, fit tant de fois l’ascension du mont mythique.

-

Des poèmes de ce recueil ont déjà été publiés, entre autres, dans En attendant Nadeau, Europe (juin 2019) et Po&sie (n° 170, 2019), ainsi que dans Cartographie d’une amitié. Pour Stéphane Michaud, Presses Sorbonne Nouvelle, 2017.