Impressionnant ouvrage que cette Histoire universelle des ruines par son volume, ses riches illustrations, son format, et surtout par son érudition. L’auteur, l’archéologue Alain Schnapp, nous livre une véritable somme qui ne se contente pas d’être descriptive mais qui ouvre à une véritable réflexion sur les ruines, les rites et la mémoire. Il couvre non seulement toutes les époques jusqu’aux Lumières, mais étudie également la notion de ruines sur tous les continents. Y compris en des endroits supposés ne pas en détenir…

Alain Schnapp, Une histoire universelle des ruines. Des origines aux Lumières. Seuil, 730 p., 49 €

D’emblée, Alain Schnapp évoque Chateaubriand qu’il considère comme celui qui a fondé une herméneutique de la ruine. Voyageur et breton, l’auteur du Génie du christianisme interroge ruines antiques, américaines et mégalithes. Il compare la ruine… et l’homme : « L’homme n’est lui-même qu’un édifice tombé, qu’un débris du péché et de la mort, son amour tiède, sa foi chancelante, sa charité bornée et ses sentiments incomplets, ses pensées insuffisantes, son cœur brisé, tout chez lui n’est que ruines ». Ce désespoir ne l’empêche nullement de déceler les trois oppositions fondamentales qui structurent l’idée de ruines : matérialité et immatérialité, nature et culture, mémoire et oubli – lesquelles oppositions vont traverser tout le livre d’Alain Schnapp.

La ruine se distingue du vestige et du décombre car elle est matérialité, mais également interprétation, juste ou non ; en cela, elle est toujours immatérielle aussi. Les alignements de Carnac, par exemple, ont suscité une explication naturelle lorsque l’on pensait qu’il s’agissait d’une formation géologique, ou mythique quand on y voyait l’armée de Merlin pétrifiée. La ruine est immanquablement « sémiophore », c’est-à-dire porteuse de sens, d’où l’importance des mots, de la poésie et des mythes. La ruine subit aussi un inexorable retour à la nature qui reprend ses droits sur l’édifice artificiel, comme Paul Claudel le constate à Angkor lorsque des racines remplacent les piliers du temple. Déjà Chateaubriand, chrétien, avait conscience que tout retourne à la terre, la pyramide du pharaon ne pesant pas plus lourd que l’humble sillon du laboureur. Idée partagée dès l’Antiquité, puisque les architectes des ziggourats enterraient, à leur base, une brique de fondation pour tenter de conjurer l’oubli inévitable. Le vicomte a même du mal à résister aux idées de Buffon, contraires à la Bible, sur l’immensité des temps dont l’homme n’a guère les moyens de se faire une idée.

« Ruines d’un temple dorique » de Hubert Robert (1783)

La ruine est un objet d’inquiétude et d’admiration. Venant du passé, elle pèse sur le présent, comme pendant la Renaissance. Cependant, le regard se modifie quelque peu avec les méthodes et les mesures plus scientifiques de ceux que l’on appelle les « antiquaires ». Montaigne, de son côté, s’interroge sur la capacité de destruction de l’être humain et sur l’évolution historique. Plus tard, Diderot verra dans la ruine un jalon important de la mémoire collective, selon lui indispensable.

Libre au lecteur de se promener dans cette encyclopédie des ruines comme il l’entend. Il apprendra que, dès l’Antiquité, les souverains mésopotamiens comme les Égyptiens se doivent de retrouver des monuments anciens et des inscriptions afin de s’ancrer dans la continuité du passé, grâce à une communication avec leurs prédécesseurs. Le grand sphinx de Gîza lui-même n’a pas hésité à se plaindre à Thoutmosis IV qui, se promenant à ses pieds, s’entend dire : « Vois mon état comme celui d’un homme dont le corps entier est dans la maladie. Je suis ruiné ». Le pharaon fait le nécessaire car « seules la dévotion et l’attention des prêtres et du souverain peuvent prévenir et réparer les inévitables dommages ». En Égypte, la ruine constitue une menace. À Babylone, le roi Nabonide (556-539), dont la recherche antiquaire est « compulsive », fait de « la découverte d’inscriptions et de substructures anciennes une marque de piété et d’élection divine ». Et c’est la Bible, qui, dans le livre d’Isaïe, offre une description fondatrice de la poésie des ruines à propos de la ville impie d’Edom. Celle-ci étant maudite, la ruine est le signe d’une destruction irrémissible, preuve de l’implacable courroux divin :

« La hulotte et le hérisson l’occuperont,

La chouette et le corbeau y demeureront,

On tendra sur elle le cordon du chaos

Et le niveau du vide. »

Dans le monde gréco-romain, la ruine primordiale est littéraire et obsédante : il s’agit de Troie. Cependant, dès la fin du IXe siècle, à l’âge des cités grecques, sont remises en valeur des constructions néolithiques. Ainsi, à Olympie, un tumulus du IIIe millénaire est utilisé comme lieu de culte. Il ne s’agit pas, comme en Orient, de reconstituer une continuité mais d’établir un lien avec un passé que l’on ne connaît pas mais dont on a conscience. Côté mémoire, le barde égyptien comme le poète grec ne se privent pas d’affirmer que leurs vers sont bien plus durables que les constructions les plus solides… Lucrèce et Épicure expliquent que la terre est en ruine et que « le processus d’érection et de surrection est infini », en attendant la disparition du monde.

Dans la Chine ancienne, les liens avec le passé se font par le truchement des vases en bronze et des inscriptions. Les ruines sont des traces, une catégorie abstraite qui se confond avec les idéogrammes qui les accompagnent. Une photographie montre des « moya » qui sont des inscriptions monumentales gravées sur des rochers, au cœur des montagnes, constituant des « paysages de mots ». En Chine et au Japon, l’impermanence des ruines est une figure de la permanence car « l’acte de restaurer l’emporte sur ce qui est restauré ». À Isé, le sanctuaire en bois et en chaume de la famille impériale japonaise est reconstruit tous les vingt ans depuis le VIIIe siècle ! Ainsi, « le sens du provisoire est une mesure de l’éternité ».

Les Pères de l’Église se voient embarrassés par une multitude de ruines antiques. L’exécration du paganisme et l’admiration de l’architecture romaine coexistent. Charlemagne réutilise les symboles du pouvoir de Rome, et les papes entreprennent une « reconquête monumentale » de la ville en réutilisant les pierres arrachées aux monuments antiques pour « domestiquer » les ruines.

Les Arabes du désert, avant l’islam, créent un genre poétique évoquant un voyageur qui recherche les minces traces d’un campement où il a rencontré une femme aimée. Les textes insistent plus sur « la ruine de l’être » que sur celle des choses. Avec la venue de l’islam, les ruines des civilisations polythéistes sont suspectes. Toute une gamme d’attitudes apparait, du rejet à l’apprivoisement du passé, comme chez les Iraniens du XIe siècle qui ajoutent leurs inscriptions commémoratives sur les ruines de Persépolis.

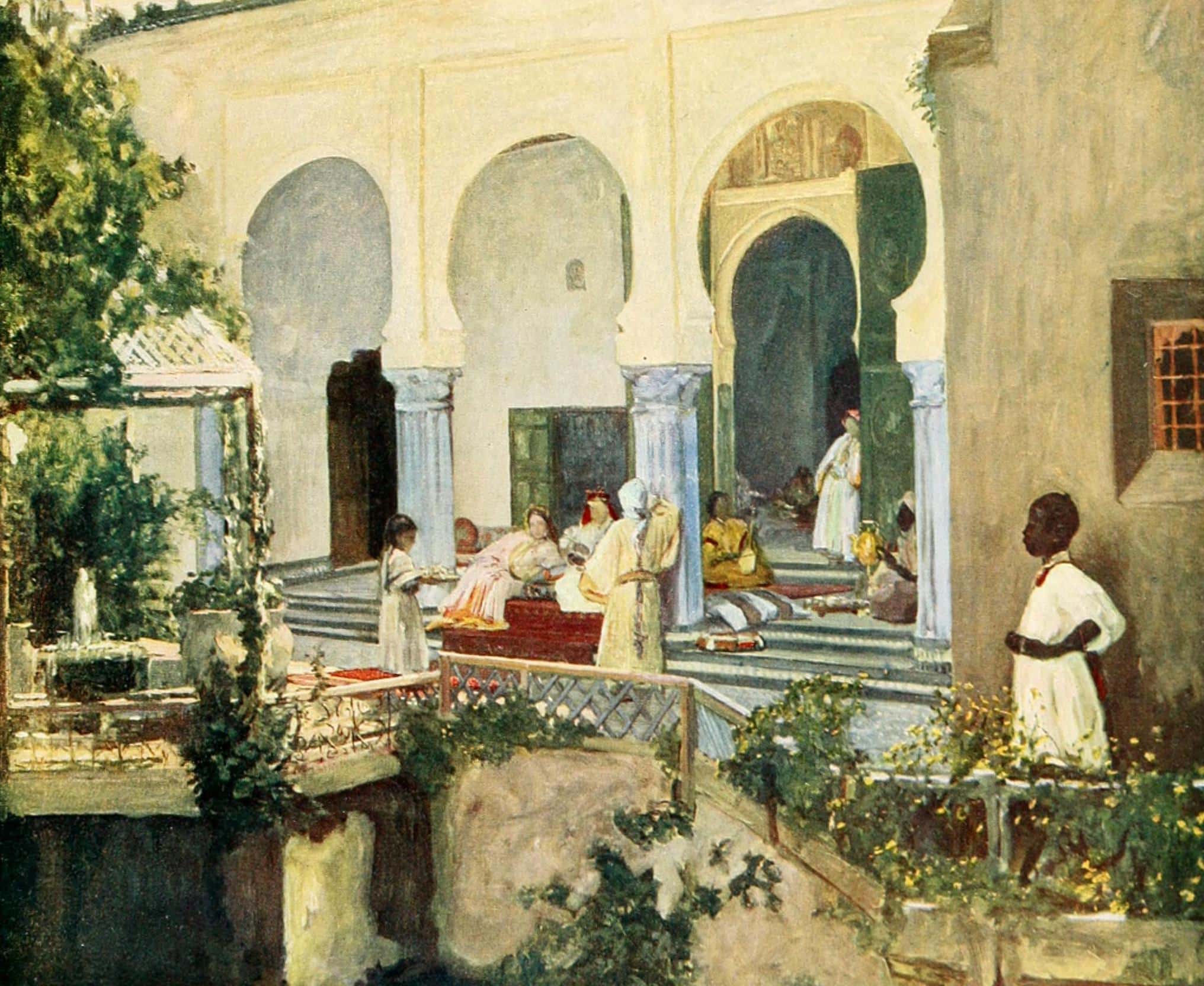

Pétrarque chante des lieux plus émouvants dans leur état de décrépitude qu’au temps de leur splendeur. Peintres et dessinateurs accourent, et la poétique des ruines se développe à tel point que la ruine païenne devient une relique au caractère authentique et sublime. On admire aussi ce que découvrent les conquistadors. Puis viennent Poussin, Le Lorrain, Piranèse et Hubert Robert. Dans cette « inflation » de ruines, ce dernier imagine même les ruines du futur (la grande galerie du Louvre ouverte sur le ciel !). Et Diderot théorise et critique l’opulence des puissants qui ont bâti follement en sacrifiant leurs sujets. La ronde s’achève avec Borges, Kadaré et Kafka qui, chacun à sa manière, voient dans la ruine « une borne infranchissable à l’orgueil des puissants ».

Que voilà une belle errance, savante et stimulante ! Ce magistral ouvrage, fort bien illustré, enrichit immanquablement notre regard sur les ruines et permet de saisir leur universalité variée et contradictoire dans des études comparées éclairantes qui ne négligent jamais la poésie.