L’œuvre de l’écrivain néerlandais Jeroen Brouwers, né en 1940 à Batavia (l’actuelle Jakarta), reste assez méconnue du grand public francophone. Elle nous était pourtant parvenue par un livre mémorable, Rouge décanté. Elle poursuit sa route en français avec Le bois, bestseller aux Pays-Bas en 2014. En racontant les sévices subis par des enfants dans un pensionnat catholique des années 1950, Jeroen Brouwers continue de déplacer à la fois le témoignage et l’autobiographie.

Jeroen Brouwers, Le bois. Trad. du néerlandais par Bertrand Abraham. Gallimard, 352 p., 22 €

Écrit et publié aux Pays-Bas en 1981, traduit en français quatorze ans plus tard par Patrick Grilli, Rouge décanté (Gallimard, prix Femina étranger 1995) racontait les deux années passées par Jeroen Brouwers pendant sa petite enfance dans les camps d’internement mis en place par le Japon dans les Indes néerlandaises après leur défaite militaire, en 1942, deux ans après le début de l’occupation par les Allemands de la métropole coloniale. Quarante ans après les faits, Jeroen Brouwers s’était attelé à ce récit au moment de la mort de sa mère, rapatriée elle aussi de l’ancienne colonie, pays natal pour lui comme pour elle – mais pour elle, pays de la vie d’adulte aussi, avec sa conscience, son langage, ses souvenirs. Le passé refluait par images, intégré au récit d’un combat de soi contre soi, d’une autodestruction en quête d’apaisement dans l’alcool, le sexe et la littérature, d’une bataille violente contre le remords des victimes et l’indulgence envers les bourreaux – la vraie indulgence étant offerte, trop tard, à une mère longtemps aussi repoussée que le passé.

La même technique narrative fragmentaire était utilisée dans L’Éden englouti, qui date d’avant Rouge décanté (1978) mais a été traduit en France suite au succès de celui-ci (Gallimard, 1998), toujours par Patrick Grilli – par ailleurs traducteur du classique d’histoire coloniale Le partage de l’Afrique, d’Henri Wesseling. Livre d’avant le camp, de l’enfance, du pays des rêves, du tempo dahulu, c’était là aussi un livre de l’apprentissage du langage et des langues, de l’écriture entre deux mondes, le colonial et le colonisé, l’Europe et l’Asie. On y retrouvait la rhétorique agressive et polémique de Jeroen Brouwers, son intransigeance à l’égard de la nostalgie nationale, sa colère contre l’oubli de ces camps où d’anciens officiers et leur famille étaient humiliés dans une langue qu’ils ne comprenaient pas (le japonais), passant d’une vaste maison à des baraques où ils mouraient de faim, de coups ou de maladie – les grands-parents de Jeroen Brouwers, dont son grand-père musicien qu’il admirait, y ont disparu. Avec une intensité et un art narratif qu’on peut rapprocher à certains égards de la paire autobiographique du Sud-Africain John Maxwell Coetzee (Scènes de la vie d’un jeune garçon et Vers l’âge d’homme, traduits par Catherine Lauga du Plessis, Seuil, 1999 et 2003), le passé revenait dans les mots, entendus, retenus, les néerlandais et les japonais, retombant comme la pluie de fragments d’explosion couvrant l’enfant dans un jardin pendant le bombardement de Batavia : morceaux de temps, morceaux de bombes.

Puis fut traduit Jours blancs (Gallimard, 2013), cette fois-ci par Daniel Cunin – traducteur de nombreux auteurs néerlandais. Dans ce roman de 2007 sur la paternité contrainte et la filiation refusée, l’auteur se dissimulait mal dans le narrateur, professeur de littérature moins exaspéré par son époque que par sa propre vie, aux « jours blancs » vides, ternes, d’une vie d’adulte décrite dans ses compromis, sa rancœur, son dépérissement, sa perte de désir, mais racontée avec une telle drôlerie, une telle énergie, qu’elle accompagne longtemps le lecteur, comme les autres textes de Jeroen Brouwers, la fiction en plus.

Enfin nous arrive Le bois, grâce à un troisième passeur en français, Bertrand Abraham (traducteur de Gerbrand Bakker, écrivain de la génération suivante). En commençant l’histoire d’un moine franciscain des années 1950, on peut croire que Jeroen Brouwers s’est éloigné des Indes et des camps, comme du témoignage et de l’autobiographie. Le bois ressemble à un bon roman historique mâtiné de suspense. Le narrateur, jeune enseignant affecté dans un pensionnat catholique dans la campagne néerlandaise de l’après-guerre, découvre peu à peu la violence qui y règne, apparemment depuis longtemps, et qui est devenue la règle depuis l’arrivée d’un frère s’érigeant en chef. Ce Mansuetus, de nationalité allemande, armé d’un « bois » et surnommé « le Sanglier », poursuit la logique de viol des enfants inscrite dans le pensionnat ; il y ajoute une organisation du silence et de la terreur.

Dans ce huis clos, Bonaventura devient un moine défroqué, à la fois en son for intérieur puis officiellement et concrètement lors d’une scène marquante de la fin du récit ; il fait défection, pour rejoindre une jeune veuve du village qui lui apprend l’amour (et l’humour). À cette intrigue un peu simplette (développée avec quelques longueurs), Jeroen Brouwers ajoute l’exploration des tourments du personnage, la description sous toutes les coutures de l’atmosphère du pensionnat et de la province. Surtout, en donnant une grande place aux personnages d’enfants rencontrés et écoutés par Bonaventura, il transforme les récents scandales pédophiles au sein de l’Église en une matière romanesque, représentant les effets à long terme du viol sur la conscience ; viols d’autant plus violents qu’ils sont commis par des protecteurs incarnant la Loi.

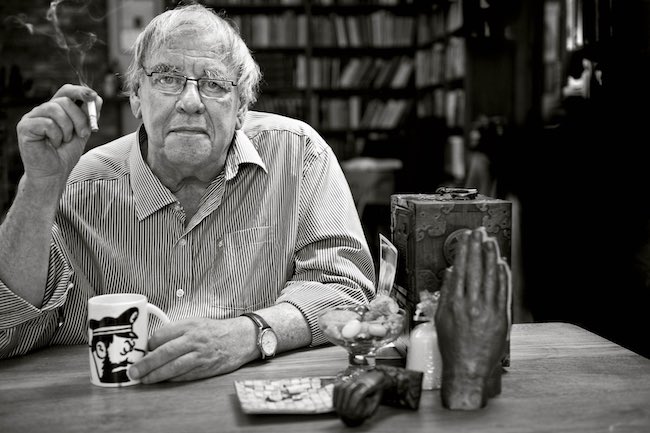

Jeroen Brouwers © Michiel Hendryckx/CC

Tout ceci est loin d’être exprimé et mené, à vrai dire, comme un roman historique classique, ou comme un livre à thèse : Jeroen Brouwers casse sans cesse sa narration par le commentaire, la digression, disperse les éléments de compréhension dans le récit, comme si une mémoire était à l’œuvre dans la description des pensées et agissements de Bonaventura, embarqué dans un voyage vers la jouissance réprimée par le pensionnat, mais aussi vers l’écoute des victimes. C’est sa qualité de témoin et de complice qui fait toute la densité de ce personnage peu héroïque, plutôt falot. Et peut-être, dès lors, Jeroen Brouwers ne s’éloigne-t-il pas tant de ses précédents textes – du moins de ceux que l’on connaît en traduction, car cette œuvre pléthorique (une centaine de livres si l’on compte ses romans, ses essais, ses chroniques) est loin de se consacrer à une seule thématique.

On peut en effet penser que Le bois n’est pas si anodin dans cette œuvre, et qu’il n’est pas seulement un succès de vente surfant sur des thèmes d’actualité, en rappelant ce passage de Rouge décanté : « Après la guerre, et notre rapatriement, je disparais presque aussitôt, pour le reste de mes années d’enfance et d’adolescence, dans des pensionnats dirigés par des religieux – car les expériences que j’ai vécues dans ce camp et d’autres événements qui se sont déroulés dans cette Indonésie de l’après-guerre m’ont “désaxé”, ma “conception de la vie” est “immorale”, je ne sais pas “discerner” ce qui est “bon” et “mauvais”, et je ne reconnais aucune autorité. » Puis : « Ce père porte au cordon qui lui ceint la taille un rosaire de plusieurs mètres de long. J’imagine qu’avec un rosaire pareil on peut flanquer de sacrées taloches. Je ne vois pas de différence fondamentale entre un garde japonais et un religieux comme celui-là. Je ne vois pas non plus de différence entre cette file où je commence à marcher avec les autres pensionnaires – nous sommes en 1950, maintenant j’ai dix ans – et la file où je marchais encore il y a cinq ans à peine, également après avoir quitté ma mère ». L’Éden englouti mentionnait aussi, en quelques lignes, l’expérience du pensionnat : « Au pensionnat, j’avais le matricule trente-sept. On ne m’y appellerait pas par mon nom, mais en énonçant ce matricule qui avait été cousu sur tous mes vêtements et figurait sur tous les objets et meubles dont je faisais usage ».

Jeroen Brouwers – ce n’est pas dit dans la présentation du livre –, à peine revenu des camps japonais, a bien vécu dans un pensionnat dans les Pays-Bas des années 1950 ; ainsi donc, reprenant une technique littéraire vieille comme François d’Assise le saint patron de ses personnages, il n’aurait fait que changer de point de vue, donnant au frère Bonaventura les souvenirs de sa propre enfance ? Est-ce lui, l’enfant caché dans le livre ? Ce qui peut invalider cette lecture est justement le choix narratif opéré par un auteur qui n’a eu, et assez tôt, aucun mal à raconter sa vie de manière non fictionnelle – en refusant justement, il l’a souvent dit dans des interviews, tout ce que la fiction néerlandaise apportait à la nostalgie coloniale et à l’édification nationaliste. Pour autant, on peut rester indécis ; et c’est le propre d’une grande fiction que de nous laisser dans cet état ouvert aux interprétations.

Car il y a beaucoup de ressemblances entre le pensionnat et le camp, entre les frères et les gardiens, entre ce que le narrateur de Rouge décanté appelait « la langue des Jap » et la langue allemande de Mansuetus. Sur ce point, Le bois est troublant tant il intègre de mots allemands, voire d’imitations ; et l’on peut s’étonner des choix d’écriture et de traduction, qui soulignent à gros traits l’accent, à moins que l’on doive y voir un aspect satirique et grotesque – ne manquant pas toujours de subtilité et d’efficacité (« Que fais-tu dans le couloir alors que tu defrais être en classe, garnement ? Renfoyé du cours ? »). Pour Bertrand Abraham, « cette “strate” du texte est essentielle, car l’allemand utilisé par l’auteur renvoie, entre autres, au vocabulaire et à la phraséologie nazie ».

Cette présence du nazisme dans un pays libéré est ce qui opère le lien entre les précédents livres de Jeroen Brouwers et Le bois : à travers la pratique du viol, de la séquestration, des sévices corporels, voire de l’enlèvement, Mansuetus réinstaure dans l’espace réduit du pensionnat la logique nazie dont le lecteur comprend peu à peu qu’il a été un acteur volontaire quelques années auparavant, alors que le monde a changé (on est en 1953, Staline meurt pendant la guerre de Corée, et le narrateur a lu 1984 d’Orwell). Le narrateur a des souvenirs de l’occupation allemande (« j’ai encore les cris perçants, les coups répétés, les trépignements »), de « l’hiver de la famine » aussi (le grand hiver 1944-1945), des bombardements de Rotterdam. À travers son témoignage inscrit dans le roman, il décrit une Europe inscrite dans la culture nazie de toutes parts : des bourreaux, en 1953, circulent ; et les témoins sont complices, avant de prendre la parole.

L’œuvre de Jeroen Brouwers déplace à coup sûr le regard français sur la Seconde Guerre mondiale, comme sur le colonialisme. Elle l’attire vers des angles peu habituels, des récits peu diffusés. Elle comporte une part de témoignage, une autre d’autobiographie, et une troisième, révélée ici dans toute sa puissance, très romanesque, orientée vers le changement des places, la circulation des discours, l’exploration de la conscience individuelle et historique. Il reste beaucoup à traduire pour la connaître mieux ; et en particulier le troisième tome de sa trilogie autobiographique, une somme datant de 1988 et intitulée Le Déluge. « La peur d’être oublié est en tout point semblable à la peur de mourir », dit le narrateur du Bois à propos d’enfants enfermés dans une cave. À la peur, ce beau personnage répond par la vie de la mémoire, quittant la complicité pour le témoignage.