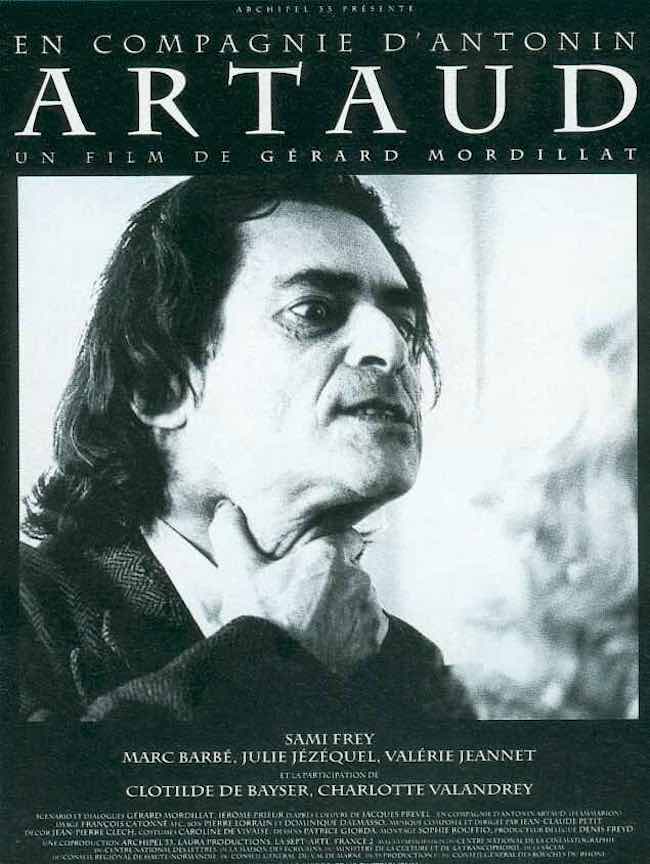

En 1991, Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, pour préparer un film de fiction, En compagnie d’Antonin Artaud, adapté du Journal de Jacques Prével, poète et compagnon de route d’Antonin Artaud, rendent visite aux amis d’Artaud des dernières années. De ces visites qu’un journal de bord de Mordillat consigne (« Artaud visites », en fin de volume), et de façon tout à fait inattendue, est né un film documentaire de 170 mn, La véritable histoire d’Artaud le Mômo, qui devient ici un livre-souvenir et du film et de son tournage.

Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, La véritable histoire d’Artaud le Mômo. Avec un DVD (documentaire de 170 mn) et de nombreuses photographies. Le Temps qu’il fait, 160 p., 27 €

Celui qui ne connait rien des deux dernières années d’Artaud – de sa sortie de l’asile de Rodez, en 1946, à sa mort à Ivry dans la clinique du docteur Delmas en 1948 –, si ce n’est qu’elles sont devenues légendaires, celui-là peut entrer dans ce livre-document comme un enfant, c’est-à-dire comme un « idiot », c’est-à-dire comme un « mômo » selon la définition de cette appellation marseillaise que l’on trouve dans la bouche d’Henri Pichette, page 64 de ce livre : « Un “mômo”, en marseillais, c’est un enfant ». L’enfance de l’art, en somme…

Soit l’art qui brûle de son innocence, dans un monde intégralement coupable. Le monde, exemplairement, qui enferma Artaud, et lui infligea de nombreux électrochocs, en application de la croyance scientiste de l’époque. Henri Thomas, poète et romancier, précise : « On appelait à Marseille un “mômo”, une espèce d’idiot, d’idiot sacré. » Il est bien connu que les poètes racontent des histoires « idiotes », qui n’ont aucun sens…

Dans un premier temps, ce livre paraît être un luxueux « produit culturel » : préface ; retranscription de la continuité dialoguée du film, avec insertion des poèmes (d’Artaud ou pas) lus dans celui-ci, deux courts essais de chacun des auteurs ; reproductions impeccables de nombreuses photographies de plateau dues à Gérard Mordillat lui-même (en noir et blanc) ou au chef-opérateur François Catonné (en couleurs) ; un journal de tournage du film ; plus le DVD dans le rabat de la quatrième de couverture ; le tout enrobé dans une impression en cahiers, cousue de fil, etc. Une histoire de reproductions, en somme.

Et puis, et puis… à mesure qu’on s’enfonce dans la lecture de ce livre, on se laisse emporter par ce tourbillon : le mystère de la vie et du martyre d’Antonin Artaud, qui, les dernières années, « tapait avec sa canne sur le taxi » qui devait le ramener à la clinique d’Ivry, et « criait : “À l’asile de fous !” » Plus on s’enfonce dans le kaléidoscope que constitue cette suite de témoignages, et plus la vie du poète gagne en mystère, en profondeur : ici on apprend qu’il n’aimait pas beaucoup (détestait ?) la sexualité ; mais là on comprend qu’il aimait faire bonne chère, adorant les gâteaux, remerciant d’une lettre ou d’un dessin ceux qui lui en avaient offert un. Là encore, on apprend qu’il aimait rire, et faire des « bons coups », bien qu’il fût un martyr, à partir des « électrochocs [à Rodez] dont il avait horreur », selon Henri Thomas. On comprend, par l’intermédiaire d’un témoignage essentiel de Paule Thévenin, que ce martyre dut beaucoup à l’argent – Follow the money ! : « à vrai dire, Artaud n’aurait jamais dû être interné. […] Le seul problème c’était qu’il n’avait pas d’argent. C’est cela aussi qui empêchait sa sortie de Rodez, parce qu’il avait été interné d’office ». Il suffisait alors que la famille se chargeât de la vie matérielle de ses membres marginaux, et assurât qu’elle pourvoirait à leur vie matérielle ; il n’en fut rien. « Or Artaud n’avait pas de moyen d’existence sauf les livres qu’il écrivait. » Mais, en 1946, il n’a rien publié depuis une petite dizaine d’années ; le piège social s’est refermé sur lui : il ne sortira plus des cliniques.

Pour, au-delà de la légende, ne pas enterrer « l’homme et l’œuvre sous les gloses et les commentaires » (psychiatriques, psychanalytiques, universitaires, critiques), Gérard Mordillat et Jérôme Prieur ont cherché à redonner vie au poète, au moyen d’une sorte de portrait-robot. Ils y sont arrivés, disant le véritable tremblement de la vie, les joies, les douleurs, les passions, en les matérialisant via l’enregistrement de la parole et des corps des principaux protagonistes de la passion-Artaud – méthode Lanzmann dans Shoah : enquêter, puis imprimer l’énergie des corps glorieux sur la pellicule (super 16 mm, alors).

Pourtant, leur créature, tel Frankenstein, leur a échappé : « Au-dessus de la psychologie d’Antonin Artaud il y a la psychologie d’un autre » (Suppôts et suppliciations). L’humanité vraie d’Artaud finit par s’incarner librement dans l’imagination, unique, de chaque lecteur : tel affect, telle passion, prennent un caractère particulier, selon notre propre sensibilité ; l’œuvre est ouverte ; la vie, comme Dieu, gît dans les détails. Le « vrai » Artaud achoppe sur tel ou tel biographème ; on se rend compte que le portrait n’est que parcellaire, fantasmé : « Il y a des témoins qui racontent des choses auxquelles ils ont prétendument assisté mais qui n’existent pas. […] Tous les témoins sont des faux témoins », dit l’éditrice Paule Thévenin. Le kaléidoscope n’aura été qu’un rêve ; la réalité d’une vie s’échappe par les sutures : « J’ai combattu toute la nuit contre les démons, lutté avec l’ange, j’ai bien droit à un second baklava », écrit Artaud au peintre Gustav Bolin.

Comme dans Citizen Kane, d’Orson Welles, on voit se détacher, au gré des témoignages – comme un leitmotiv tragique –, non pas un souvenir d’enfance, mais une étoile filante, un être fulgurant : l’apprentie actrice, protégée d’Artaud, qui la dévora : Colette Thomas, celle qui lut pour la première fois en public des extraits du chef-d’œuvre Suppôts et suppliciations au théâtre Sarah Bernhard (l’actuel Théâtre de la Ville, place du Châtelet à Paris). Cette étoile, tombée dans la folie et le silence, est la véritable lettre volée du livre, son Rosebud. Et si son image n’est pas recouverte d’un nuage de neige artificielle comme dans Kane, elle devient l’image manquante du livre, l’absente de tout bouquet : aucun portrait d’elle, car on apprendra dans le journal de tournage de Mordillat qu’elle a sombré dans le silence et la folie : « Un blanc total. […] Il y a beaucoup de choses, pourtant il n’y a rien. C’est tout à fait blanc ». No trespassing. Colette, « immergée dans un terrible rêve dont elle ne revient pas », ne sera ni photographiée ni filmée. Écran noir. Émulsion vierge.

Impossible de parler d’Artaud sans évoquer sa haine des médecins et de la médecine : « Guérir une maladie est un crime » (Les malades et les médecins). « S’il n’y avait pas eu de médecins / il n’y aurait jamais eu de malades, / […] malades à charcuter et dépiauter, / car c’est par les médecins et non par les malades que la société a commencé » (Aliénation et Magie noire). Qu’aurait-il dit s’il avait vécu la crise de la covid-19 ? Maintenant que chacun est un malade qui s’ignore… à masquer et confiner. « La vérité, c’est que nous manquons tous d’audace, que personne, pas même moi, n’osera aller jusqu’au bout et mettre toute une population au lit, pour voir, pour voir ! », écrivait Jules Romain dans Knock (1923). Tous les cafés où Artaud aimait aller, le Flore, Le Dôme et La Rotonde, sont pour l’instant fermés. « Et que la peste l’emporte ! » : c’était sa dédicace du Théâtre et son double à André Gide. Fondu au noir.