Le roman de Tom Barbash, Beautiful boy, se déroule en 1980, l’année de l’assassinat de John Lennon. Il raconte la vie familiale de Buddy Winter, ex-animateur de talk-show télévisé. Comme l’ex-Beatles, Buddy habite le Dakota, mythique immeuble new-yorkais – celui de Rosemary’s Baby – partagé par de nombreuses stars et artistes. Son fils, devenu ami du musicien, sera le témoin de trois tentatives de come-back, dans un Manhattan à la veille de la victoire de Reagan mais encore animé par la flamme des sixties, celle des Beatles et des Kennedy. EaN a pu s’entretenir (par FaceTime) avec l’auteur, ex-New-Yorkais résidant en Californie.

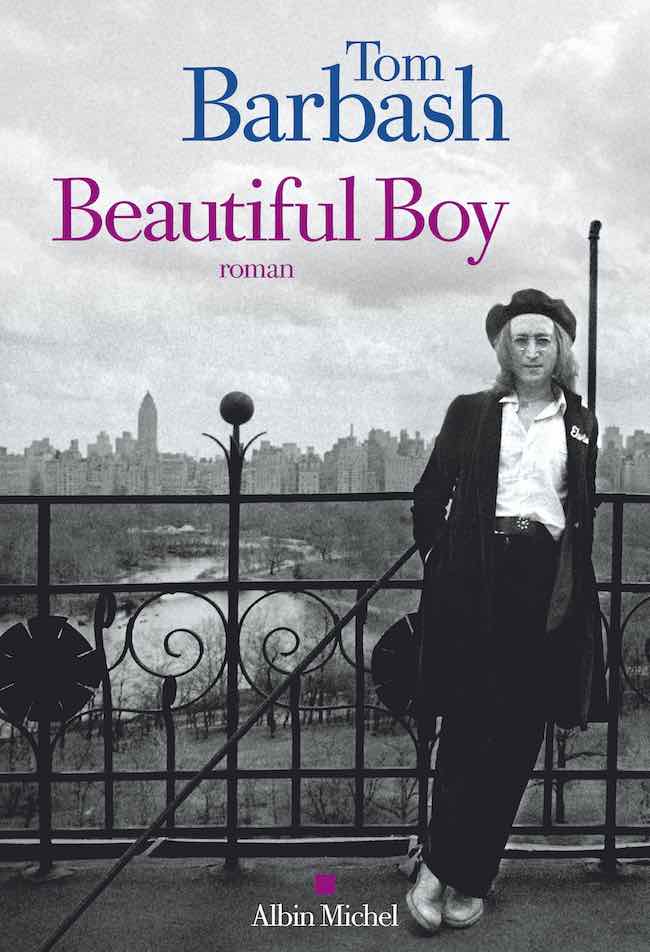

Tom Barbash, Beautiful boy. Trad. de l’américain par Hélène Fournier. Albin Michel, 416 p., 22,90 €

Buddy Winter, père du narrateur, anime un talk-show, où il mène des interviews, comme celle qui nous réunit.

C’est magique d’être admis tous les soirs dans un nouvel univers. L’un des thèmes du roman, ce sont les grandes conversations, phénomène quasiment disparu. Pour mon père, avocat très reconnu en droit des affaires, l’avantage principal de la réussite professionnelle, c’était qu’elle donne accès aux meilleures conversations. En effet, Buddy essaie de rendre ses invités le plus vivants possible.

L’écrivain américain Tom Barbash © Sven Wiederholf

Au début du livre, Buddy a déjà perdu son talk-show, donc les conversations du roman auront lieu ailleurs, souvent dans le Dakota. L’immeuble serait-il le véritable héros du livre ?

Il en est certainement un personnage. J’ai grandi à cinq rues de là, sur la 77e Street, entre Central Park West et Columbus, le Dakota avait donc une place importante dans mon enfance, je passais devant constamment, la station du métro où j’attrapais le A train était à côté. L’immeuble, tel qu’il paraît au début de Rosemary’s Baby, ressemble peu à la photo sur la couverture de l’édition américaine du livre : entre-temps, il a été nettoyé à la vapeur. À l’époque, il était couvert de suie et avait l’air d’une maison hantée. Impression partagée par ses résidents, dont mon amie la romancière Nina Solomon, qui y habite et y a grandi. De fait, les histoires de fantômes de Beautiful boy circulaient parmi les résidents. John et Yoko étaient convaincus que le spectre de Jessie Ryan habitait leur appartement, ils ont tenu une séance de spiritisme pour lui demander de partir.

Pourquoi un roman sur le Dakota ? Pourrait-on le considérer comme une sorte de havre ?

John y habitait, ainsi que beaucoup d’autres gens, dont Judy Garland. Cet endroit majestueux de mon enfance, c’était le cadre de Rosemary’s Baby, et je me suis toujours demandé ce que ça ferait d’être le voisin de John. Évoquer cette communauté des habitants du Dakota m’a fourni l’occasion de considérer l’Upper West Side de mon enfance : j’avais l’image nostalgique d’un immeuble où les voisins prenaient soin les uns des autres, où des célébrités pourraient se lâcher, être traitées comme n’importe qui. J’ai beaucoup de sympathie pour John et Yoko, pour toutes ces victimes de la renommée : on ne peut même plus sortir dîner tranquillement avec des potes. Puis j’ai décidé que Buddy serait animateur d’un talk-show, un ange gardien pour ses invités. Ils pourraient se répandre sur son plateau, converser avec un interlocuteur lui-même à moitié célèbre, c’est-à-dire membre du club, donc capable de les faire sortir de leur coquille.

Le roman se déroule sur une seule année, 1980.

Au même titre que le Dakota, l’année 1980 est un personnage du roman. En me renseignant, j’ai compris à quel point il s’agissait d’un tournant, entre la crise des otages en Iran, le boycott américain des JO, le championnat de hockey aux JO d’hiver (les États-Unis ont remporté la médaille d’or pour la première fois contre les Soviétiques), et plein d’autres choses. Je me suis rendu compte que le thème principal, c’était le come-back, que cette année-là fut le dernier hourrah pour les héros des années 1960. Que voulait-on ? Un Kennedy comme président, une « réunification » des Beatles, et un retour de Mohamed Ali comme champion des poids lourds en boxe. Tout cela paraissait possible. En ce qui concerne les Beatles, l’été précédent, des rumeurs ne cessaient de circuler sur leurs retrouvailles. Puis John Lennon a été assassiné, Ted Kennedy a perdu de manière désastreuse, et Mohamed Ali a subi un KO funeste.

Quelle était l’activité principale de John Lennon pendant cette période ?

Il a toujours eu un gourou d’une sorte ou d’une autre, une nouvelle obsession. La dernière année de sa vie, il se passionnait pour la voile : son père l’avait laissé lorsqu’il avait deux ans, pour devenir marin de la marine marchande et, lorsqu’il est revenu, John avait six ans. John ne voulait pas répéter avec Sean les erreurs qu’il avait faites avec Julian. D’où le parallèle avec la relation entre Buddy et Anton (narrateur et fils de Buddy).

Le Dakota, à New York (2013) © CC/Jorge Royan

La passion de John Lennon pour la navigation à voile me fait penser à cette scène culte dans A Hard Day’s Night (Quatre garçons dans le vent), citée dans votre roman, où John joue avec un voilier miniature dans sa baignoire.

Le film entier renvoie au double aspect de la célébrité : l’angoisse et l’excitation. Il commence dans une gare où les Beatles sont poursuivis par des filles à côté des trains, ensuite ils se réfugient dans leur fratrie… cela me rappelait Benjamin Braddock dans Le lauréat où Dustin Hoffman se cache sous l’eau : l’image collait bien avec celle de John montant dans un bateau pour aller en mer afin d’échapper au public, ce qu’il fait pendant son voyage à Bermuda, où il se trouve au milieu de « nulle part », sa réplique préférée. Comme dans la scène de A Hard Day’s Night où il s’enfonce sous les bulles, tout en gardant son chapeau. Je me disais qu’à sa place j’aurais fait la même chose afin de m’échapper.

Pour lui, était-ce très important de partir en voilier à Bermuda ?

« Nulle part », ce n’est pas Bermuda, c’est l’instant où on ne voit plus la terre, à cet instant précis on n’est attaché à rien. John se sentait libéré parce qu’en bateau il devenait un être humain comme les autres – la personne la plus puissante étant le capitaine – au lieu d’être pris pour un éminent objet de fascination. John n’était plus accablé par le poids de la célébrité. C’est encore l’un des thèmes du roman : on s’acharne à devenir célèbre, et une fois l’objectif atteint on s’écroule sous la pression.

Le « Buddy Winter Show » s’inspire-t-il d’un vrai talk-show ?

C’est un mélange de Dick Cavett et de Johnny Carson. J’ai visionné des épisodes du Dick Cavett Show comme d’autres peuvent regarder les matchs classiques de la NBA ou du championnat de base-ball : il y a eu de fabuleux entretiens avec Brando, ainsi que le combat imprévisible entre Gore Vidal et Norman Mailer qui engendra des étincelles. J’admirais l’humour et la légèreté de Cavett. J’ai lu beaucoup de livres sur lui, dont celui de Christopher Porterfield, son partenaire en même temps qu’un écrivain pour Carson.

Les talk-shows ont-ils évolué ?

J’aime bien Stephen Colbert et parfois Jimmy Kimmel, mais les entretiens sont trop courts et ne s’éloignent jamais du sujet. Il y a toujours des gags planifiés, mais il n’y a plus cette possibilité d’une surprise, l’idée qu’on puisse éventuellement explorer un territoire inconnu, qu’on s’enfonce dans un chemin sans savoir où il va nous mener, qu’on avait chez Dick Cavett. J’imagine qu’aujourd’hui ils ont signé des accords : ils sont obligés de cocher certaines cases, de promouvoir le film. Et puis les interviewés sont sans doute protecteurs de leur image. D’ailleurs, en faisant des recherches, j’ai découvert que les critiques des films et de la télévision étaient parfois impitoyables : le public de l’époque s’intéressait plus aux idées et aux chroniques ; un chroniqueur avait un vrai pouvoir. Lorsqu’on descendait certains films ou certains metteurs en scène, c’était un événement. Quand est-ce qu’une chronique a fait scandale pour la dernière fois ?

Les invités de l’époque venaient-ils d’autres sphères de la société ?

Chez Cavett, on avait des producteurs de théâtre, des chorégraphes et des littéraires, telle Lilian Hellman : des gens pouvant faire l’objet d’un long portrait dans The New Yorker. Il y avait aussi des romanciers. Des personnes issues de l’univers des arts et de la culture avaient accès à ces talk-shows, même chez Carson. Aujourd’hui, c’est rare qu’on invite un romancier, on voit plutôt des gens de cinéma, des observateurs du monde politique, des acteurs des nouveaux médias ou d’Internet, des stars de Twitter. Pouvez-vous citer un seul romancier qui fait le tour des talk-shows ?

Olive, la copine d’Anton, introduit la notion des « interactions parasociales ». Est-ce un vrai concept ?

Oui. Cela renvoie au genre de personnalité qu’on invite aujourd’hui dans les talk-shows : il y a eu un moment dans l’Histoire où on a commencé à confondre célébrités et voisins de quartier. D’anciens habitants de petites villes, se sentant seuls, habitués à partager des ragots, ont adhéré à un réseau global de commérage. Par conséquent, ils prennent parti lorsque Brad Pitt se sépare de Jennifer Aniston, comme si elle était leur meilleure amie, ils se fâchent et se sentent trahis. Il s’agit de sentiments extérieurs. Lorsqu’on considère le cas Chapman (Mark David Chapman, l’assassin de Lennon), lui se sentait trompé de manière personnelle par John. Emily, la mère d’Anton, observe que la foule venue faire le deuil devant le Dakota après l’assassinat incarne le revers de la médaille : elle est animée par un intense sentiment d’amour, par la conviction que John était important dans leurs vies. Qu’il soit capable d’engendrer cet amour aussi bien que des sentiments de rage et de déception revient au même : ce sont des émotions disproportionnées. C’est la même chose pour les hommes politiques : le public s’investit trop envers des célébrités qu’il ne connaît pas.

En quoi Chapman se sentait-il « trahi » ?

Pour lui, John était un poseur. Le magazine Esquire avait publié un article vedette où le journaliste n’arrivait pas à contacter John, laissant entendre que l’ex-Beatles était caché dans sa forteresse. L’article se moquait de son intérêt pour l’argent, l’immobilier et ses investissements coûteux – il achetait des vaches dans le nord de l’État de New York –, en prétendant qu’il avait trahi les petites gens qu’il avait fréquentés lorsqu’il habitait encore dans le Village, où il aurait été plus accessible. J’ai consulté la presse de l’époque, et j’ai l’impression qu’ils n’ont pas compris sa quête spirituelle, ni son engagement en tant que parent. Il passait beaucoup de temps à faire de la voile : les journalistes ignoraient tout cela. Il s’agissait d’une période de maturation. Il s’apprêtait à refaire surface, la presse l’a injustement traité. Quant à Chapman, il croyait que John s’était trahi, sa personne aussi bien que l’esprit populaire de sa musique, que son intérêt pour l’argent l’avait corrompu.

D’où vient le titre « Beautiful boy » ?

C’est une chanson sur l’album Double Fantasy, elle s’adresse à Sean. Il faut l’écouter, elle est somptueuse, c’est ma chanson préférée de l’album. Francis Geffard, mon éditeur français, a eu l’idée et je l’ai trouvée parfaite.

Propos recueillis par Steven Sampson