Parus en 1915, les Principes fondamentaux de l’histoire de l’art de Heinrich Wölfflin (1864-1945) font partie des classiques de la discipline que les enseignants s’empressent aujourd’hui encore de mettre entre les mains de leurs étudiants. La grille interprétative que leur fournit cet ouvrage repose sur une analyse des formes dont la portée conceptuelle n’est cependant peut-être pas suffisamment appréciée, suggèrent Danièle Cohn et Rémi Mermet, qui codirigent cet ouvrage collectif « autour de Heinrich Wölfflin », L’histoire de l’art et ses concepts.

Danièle Cohn et Rémi Mermet (dir.), L’histoire de l’art et ses concepts. Autour de Heinrich Wölfflin. Éditions Rue d’Ulm, coll. « Æsthetica », 192 p., 18 €

Dès leur introduction, les deux auteurs laissent pourtant eux aussi deux questions en suspens. La première porte sur la nature des concepts développés par Heinrich Wölfflin. Lorsqu’ils affirment que « les textes réunis dans ce volume montrent à quel point le souci wölfflinien de la forme, de la morphè, est loin d’être le symptôme isolé d’un esthétisme suranné, voire réactionnaire », on ne peut manquer de leur opposer que la conceptualisation d’une notion comme celle de « style de race » (Rassenstil en allemand), à laquelle se livrait l’auteur des Principes fondamentaux il y a un siècle, est bel et bien passée de mode, et passablement réactionnaire. Si elle ne mérite sans doute pas une discussion particulière, il eût été à tout le moins opportun d’en signaler la présence dans la pensée wölflinienne, où elle n’est pas marginale.

La seconde question porte sur le biais qu’est susceptible d’introduire dans la perception des objets leur conceptualisation, quelle que soit sa nature, dès lors qu’elle tend à ordonner a priori l’interprétation des singularités historiques (en l’occurrence, des œuvres d’art) et pas seulement à déduire a posteriori de leurs régularités une loi interprétative. Bien que la bipartition de l’histoire de l’art entre baroque et classicisme ne relève plus d’un jugement de valeur dans les Principes fondamentaux (ce qui était moins évident en 1888 dans Renaissance et baroque), leur puissance légiférante laisse subsister un doute sur leur fonction réelle dans le système wölfflinien ; doute que la réhabilitation conceptuelle dans laquelle s’engagent les différents auteurs ne lève qu’indirectement.

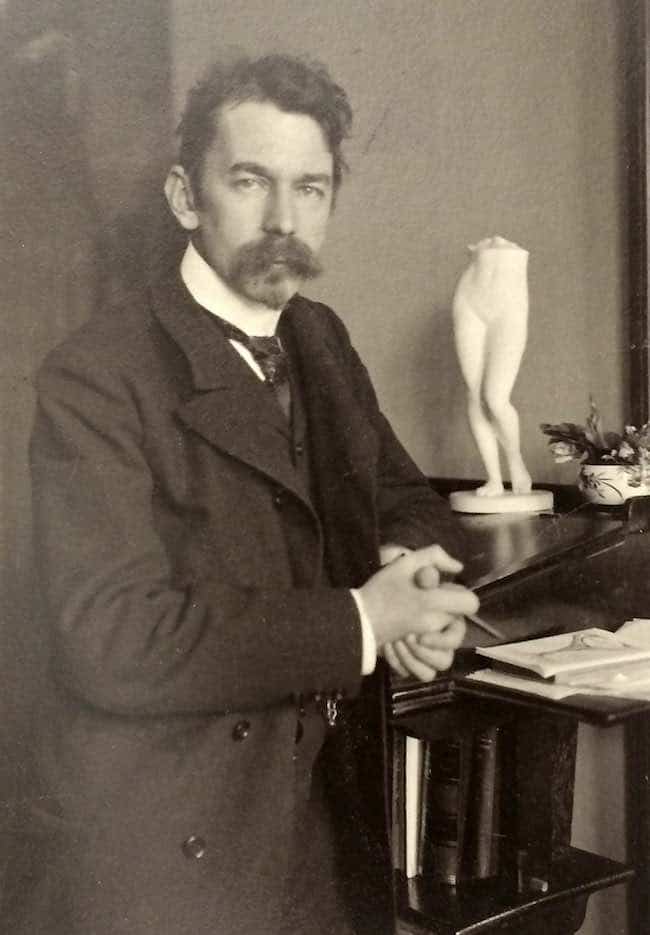

Heinrich Wölfflin, à Berlin (vers 1904) © Bibliothèque de l’Université de Bâle

La plupart d’entre eux évoquent en définitive assez peu Wölfflin. Jacques-Olivier Bégot le mentionne à peine dans son étude du rôle de la notion de style chez Nietzsche, pour qui, démontre-t-il, « la critique du style a valeur de critique de la culture » ; visée que partage effectivement moins Wölfflin que Walter Benjamin, sur lequel a par ailleurs écrit Bégot. Jean Lassègue paraît de même plus intéressé par l’analyse du mouvement de la connaissance chez Ernst Cassirer que par les catégories de Wölfflin, même si celles-ci contribuèrent à enclencher la réflexion de Cassirer. Il faut donc attendre la troisième contribution, celle de Rémi Mermet, pour que Wölfflin occupe de nouveau le centre du débat, quoique toujours en tant que Cassirer en fut le « lecteur ».

L’un et l’autre avaient pour commun souci, écrit Mermet, « de saisir cette vie de l’esprit que Wölfflin revendique explicitement comme son objet » en s’attachant aux « formes de vie autonomes, créatrices de sens » telles qu’elles avaient été mises en évidence par Goethe, dont la surface théorique continue d’être mésestimée en France. En s’employant à pointer son influence sur Cassirer et Wölfflin, Mermet entend en effet « dépasser une forme d’incompréhension toute française envers le destin philosophique propre à la pensée goethéenne ». « Incompréhension » qui se révèle finalement plus large et mieux ancrée dans la discipline que nulle part ailleurs, puisqu’elle porte sur la difficulté historique qu’éprouve l’histoire de l’art française à théoriser ses objets d’études, contrairement à la science de l’art (Kunstwissenschaft) allemande.

Selon Mermet, il est pourtant « impossible de mener à bien une quelconque recherche en histoire de l’art ou du langage sans s’interroger un minimum sur ce qu’‟estˮ l’art ou le langage lui-même ». Observation d’autant plus juste que, de ce côté-ci du Rhin, on a eu tendance à recouvrir ce défaut d’un manteau social, chacun sachant bien ce qu’est l’art, et chacun sachant reconnaître ce qui n’en est pas. Inversement, on sait aussi que, depuis quelque temps, les discussions sur ce sujet se prolongent souvent plus qu’elles ne s’approfondissent, et qu’elles tendent à leur tour à différer l’examen des œuvres. Si Wölfflin ne saurait être suspecté de ce genre de diversions, il n’est pas non plus exempt d’une certaine vision de l’art oscillant en permanence entre connaissance formelle des œuvres et absolutisation conceptuelle de leurs caractères stylistiques.

Ce reproche provient notamment d’Erwin Panofsky, dont la critique des Principes fondamentaux en 1925, estime Mermet, « continue d’hypothéquer dans une large mesure notre juste compréhension de l’héritage wölfflinien », quoiqu’elle ne soit en réalité ni isolée ni première sur ce chapitre. Comme le rappelle Mildred Galland-Szymkowiak dans sa contribution, on la trouvait en effet dès 1919 sous la plume d’August Schmarsow, aux yeux de qui, écrit-elle, « Wölfflin n’est pas logicien, mais il n’est pas non plus vraiment assez près des phénomènes historiques dans leur empiricité ».

Extrait d’un carnet de dessins de Heinrich Wölfflin © Bibliothèque de l’Université de Bâle

Or ce qui apparaît comme une faiblesse à quelques-uns de ses contemporains constitue sans doute l’une des clefs de la fortune critique de Wölfflin, qui ne possède peut-être pas leur puissance théorique, mais dont le pouvoir explicatif leur est en revanche bien supérieur. Sa catégorisation fondamentale de l’histoire de l’art est à la fois assez générale et suffisamment particulière pour se prévaloir de « l’expérience historique » et autoriser simultanément son « applicabilité transhistorique », écrivent en ce sens Cohn et Mermet. De là, peut-être, les velléités d’extension à d’autres domaines artistiques comme la littérature qu’il a pu éveiller dans sa Suisse natale, ainsi que le souligne Julien Zanetta ; de là, encore, l’attrait qu’il exerce sur les penseurs : Cassirer, donc, comme plus tard Henri Maldiney, relève Raphaëlle Cazal, et de fait la plupart des auteurs de ce volume.

Lesquels esquissent néanmoins, on s’en est aperçu, un pas de côté en direction d’autres pensées, congruentes souvent, concurrentes quelquefois. Celle de Schmarsow vaut que l’on s’y arrête car elle est certainement la plus méconnue et la plus passionnante. C’est depuis sa spécialité, l’histoire de l’architecture, que Schmarsow entreprend la critique des thèses wölffliniennes. Il devine ainsi combien ces dernières demeurent informées par « une préférence axiologique non avouée pour l’idéal plastique hellénique » qui amène leur auteur, face aux édifices, à « chercher partout, en exagérant le degré d’animation, les analogies avec nos sentiments corporels, oubliant cette résistance objective » qu’impose d’abord toute architecture à celui qui y est confronté, soutient Schmarsow.

Il conviendrait donc, selon lui, de rechercher ailleurs que dans un modèle historique supposément classique le fondement de chaque art : non pas d’après une figure corporelle, mais depuis le corps physique, justement. Galland-Szymkowiak résume ainsi l’approche de Schmarsow pour qui il s’agit de comprendre les arts « à partir de l’intuition spatiale tridimensionnelle et orientée » qu’engendre la corporéité propre à l’être humain. « De ce point de vue, si l’architecture est ‟configuratrice d’espaceˮ, la sculpture quant à elle est ‟formatrice de corpsˮ », écrit Galland-Szymkowiak, tandis que « la peinture se situe à un troisième niveau qui d’une certaine manière intègre les rapports mutuels des corps et de l’espace, ce qui n’est possible qu’en les transposant ou en les sublimant dans une image en deux dimensions, une surface ». Pareille distribution des arts n’est pas moins formelle et ductile que celle de Wölfflin, mais elle présente l’avantage de ne pas reposer de manière implicite sur des canons historiquement constitués d’après lesquels une légalité des styles, voire une essence de l’art, pourrait s’installer avec la force du naturel et instiller certaines rigidités interprétatives dont il est bien difficile, par la suite, de se défaire et qui rendent difficile d’apprécier des formes de pensée tout autres.

La restitution lumineuse qu’offre ainsi Galland-Szymkowiak de la critique de Schmarsow suscite par conséquent des attentes qu’on regrette de savoir déçues par avance. Aucun ouvrage de celui qui fut l’un des professeurs d’Aby Warburg (dont Lara Bonneau préconise de relativiser l’opposition à Wölfflin) n’est aujourd’hui accessible en français. Danièle Cohn et Rémi Mermet annoncent la retraduction (repoussée à l’automne prochain) des Principes fondamentaux de l’histoire de l’art par Sacha Zilberfarb, qui s’est précisément fait connaître par ses remarquables traductions d’Aby Warburg aux éditions de L’Écarquillé. Compte tenu du nombre très restreint de précieux ouvrages que publie chaque année cette maison, on ne peut qu’éprouver quelque frustration face à ce choix éditorial, et regretter qu’un auteur de référence comme Schmarsow demeure encore pour longtemps inconnu des étudiants français en histoire de l’art.