Beaucoup de choses ont déjà été écrites pour tenter de comprendre les causes des soulèvements des pays arabes, leur quasi-simultanéité et leur propagation depuis le 17 décembre 2010, lorsque Mohamed Bouazizi, un marchand ambulant de dix-neuf ans, s’immola par le feu dans la petite ville de Sidi Bouzid, au centre de la Tunisie. Deux ouvrages collectifs, L’esprit de la révolte et Il était une fois… les révolutions arabes, proposent d’autres regards, parfois divergents et d’autant plus intéressants qu’ils sont divergents. On peut les lire avec le dernier roman de l’écrivain égyptien Mohammad Rabie, Trois saisons en enfer, qui traite des suites de la révolution au moyen de la dystopie.

Leyla Dakhli (dir.), L’esprit de la révolte. Archives et actualité des révolutions arabes. Seuil, 320 p., 24 €

Araborama, Il était une fois… les révolutions arabes. Institut du monde arabe/Seuil, 272 p., 25 €

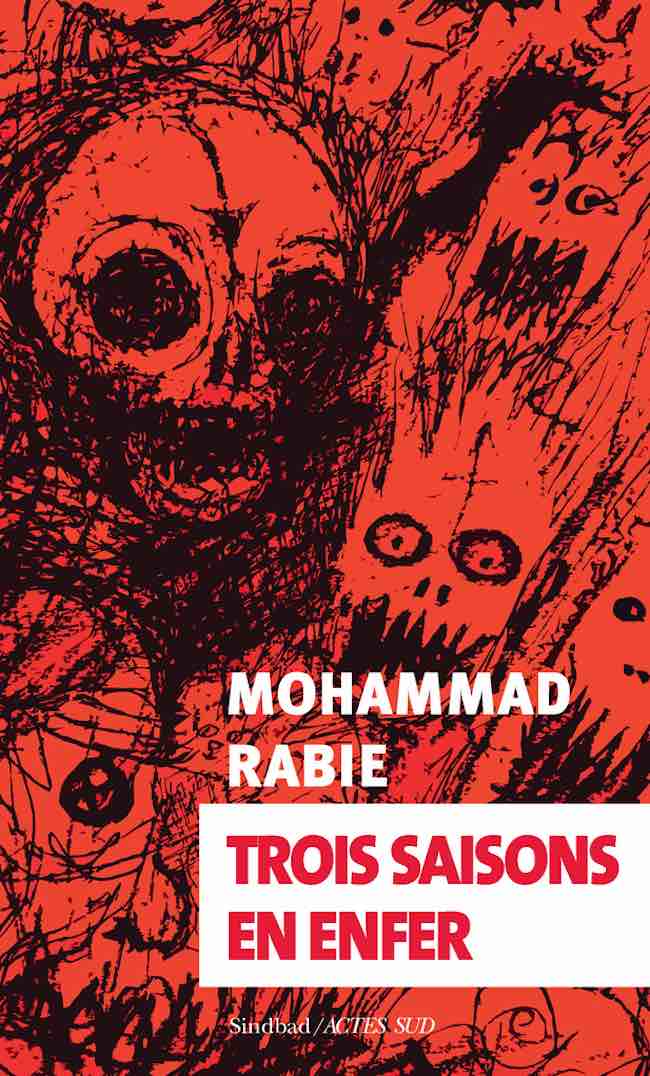

Mohammad Rabie, Trois saisons en enfer. Trad. de l’arabe par Frédéric Lagrange. Sindbad/Actes Sud, coll. « Exofictions », 352 p., 22,80 €

À Mohamed Bouazizi, la police avait confisqué la charrette à bras et la balance qui lui servaient à vendre des fruits et légumes ; puis il avait été bousculé et malmené alors qu’il demandait qu’on lui restituât sa marchandise et les quelques objets lui permettant de travailler. Sa mort allait être le déclencheur d’un vent de révolte qui a gagné progressivement l’ensemble du monde arabe, et continue encore à souffler en Algérie ou au Liban. L’opinion dominante et les chancelleries furent surprises : on y dépeignait le monde arabe comme résigné et même prédisposé à subir l’ordre autoritaire. Mais, comme le rappelle Bertrand Badie dans son introduction à Il était une fois… les révolutions arabes, ces mouvements de révolte s’inscrivent dans une histoire de très longue durée. On retrouve la « révolution au centre même de l’histoire et de l’imagination propres au monde arabe ». Cependant, ils inaugurent aussi un nouveau cycle historique, parce qu’ils sont sans leader, qu’ils font largement appel aux réseaux sociaux, et que les femmes y jouent un rôle non négligeable.

Les chercheurs réunis autour de Leyla Dakhli ont fait le choix de « s’appuyer sur des archives pour faire place à une restitution momentanée mais raisonnée de l’événement à travers ses multiples incarnations » : saisir « l’esprit de la révolte ». Les documents collectés et commentés sont autant de traces laissées par l’événement et « les historien-ne-s peuvent s’y hasarder comme on chinerait à l’intérieur d’un marché abondant de vieilles traces ». Chacun des courts chapitres s’organise autour d’une archive. Une vidéo par exemple, comme celle qui a été prise par des femmes le 14 janvier 2011, du haut d’un immeuble de l’avenue Bourguiba à Tunis. Elles filment avec leur téléphone et commentent la chute du dictateur. Mais, à l’intérieur de ce chapitre, à la manière de liens hypertextes, on est renvoyé à d’autres chapitres. Par exemple, à partir de la mention de la forte présence des avocats dans la révolution tunisienne, à un autre chapitre sur la robe des avocats qui commente, contextualise et étend au cas algérien la photo d’un groupe d’avocats ce même jour, le 14 janvier 2011. Peintures murales, graffitis, poèmes, discours, chants, posts sur les réseaux sociaux rendent palpable l’élan révolutionnaire, lui donnent vie et chair. Sur sa page Facebook, une femme écrit en 2012, en Libye : « Je suis avec le soulèvement des femmes dans le monde arabe parce que j’en ai assez que vous me traitiez et me décriviez comme un objet. Je ne suis pas une tasse d’eau, pas un cristal et certainement pas un bonbon ».

Certains chapitres évoquent des figures de la révolution, souvent tragiques, comme celle de la comédienne syrienne Fadwa Souleimane, qu’une vidéo de juillet 2011 montre haranguant la foule à Damas, en scandant « Un, un, un, le peuple syrien est un » et qui, après avoir sombré dans la dépression, mourut en exil à Paris en 2017. Il y a aussi la militante alexandrine Mahienour el-Massry, engagée dans une organisation trotskyste et deux fois emprisonnée brièvement, en 2014 pour sa participation à diverses manifestions, puis en 2015, et à nouveau en 2020, et qui écrit depuis sa prison. Un chapitre évoque la photo iconique de Shaima al-Sabbagh, le visage ensanglanté, déjà morte, après avoir reçu un tir de grenaille des policiers sur une place du Caire, mais maintenue debout par un camarade qui l’avait rattrapée alors qu’elle s’effondrait. La communauté révolutionnaire, impuissante et défaite face à la contre-révolution, s’est renouée au moment de ses funérailles massives au cours desquelles « des militant-e-s fugitif-ve-s purent diriger des chants contre le régime et pour la révolution ».

On aura rarement montré avec autant de talent et de pertinence que dans L’esprit de la révolte toutes les émotions, toutes les modalités d’action du mouvement révolutionnaire, y compris le lancer de chaussures, « discipline politique qui semble débuter avec l’épisode du lancer de chaussures sur le président Bush par un journaliste irakien, en décembre 2008 » et qu’on retrouve sur la place Tahrir du Caire, où un envol de chaussures sur fond du slogan « dégage ! » accompagne un discours de Moubarak. Ce beau livre qu’on a un vrai plaisir, esthétique et intellectuel, à consulter, a réussi le pari de montrer tout ce qui s’est joué, se joue encore, dans les révolutions arabes, et de le décrypter, avec sa complexité, ses polysémies, ses appels à une symbolique propre. Véritablement collectif, car aucune entrée de ce répertoire n’est signée, il a été élaboré en commun par un groupe de chercheurs remarquables, réunis en résidence à la Fondation Camargo le temps de sa rédaction.

Le volume publié sous les auspices de l’Institut du monde arabe est de facture beaucoup plus classique, même si les thématiques évoquées recoupent parfois celles de l’ouvrage précédent : la volonté pacifique de ce mouvement, exprimée par le mot d’ordre « silmiya », ou encore l’« intense politisation des questions corporelles et sexuelles » comme l’écrit Abir Krefa, avec l’émergence d’associations LGBT, et la dénonciation du racisme à l’égard des personnes noires. Le livre est composé d’une succession de textes assez brefs (parfois de courtes bandes dessinées), scandés par des illustrations (dessins, caricatures, ou œuvres élaborées de plasticien-ne-s). Chacun devrait trouver son bonheur dans cet ensemble inégal, un peu hétéroclite, où les contributions sont réparties en trois grands chapitres : faire la révolution, parmi les révolutions, lexique révolutionnaire.

J’y ai trouvé le mien au hasard de la lecture. On a peu entendu parler des manifestations pacifiques qui se sont déroulées en Irak depuis 2011, ni même du soulèvement d’octobre 2019, devenu révolte générale. Zahra Ali, qui l’évoque de façon magistrale, rappelle que, depuis son déclenchement, « plus de 700 protestataires non armés, principalement des hommes jeunes, ont été tués par balles ou par les grenades lacrymogènes à tir tendu utilisées par les forces de sécurité irakiennes et leurs milices ». Les femmes ont participé massivement à ce mouvement, et contribué à créer « un nouveau quotidien qui remet en question les hiérarchies sociales, comme les normes sociétales ».

Ce qui se met en place, selon Zahra Ali, en dépit de la violence de la répression, c’est un nouveau contrat social. C’est aussi ce qui semble se jouer au Liban où, comme le rappelle Karim Bitar, sous des institutions démocratiques de façade, « le véritable pouvoir était détenu par une petite oligarchie de leaders communautaires ». Au Liban, comme en Algérie où on sait, comme le rappelle encore Dalia Ghanem, que le pouvoir est détenu de fait par des « décideurs sortis des rangs des officiers supérieurs de l’armée », les manifestants s’en prennent non pas à un individu (Moubarak, Ben Ali, Khadafi…) mais à un « système ». La demande qui émerge au Liban est, comme en Irak, celle « d’un nouveau pacte social fondé sur la citoyenneté », et la fin de ces systèmes, coiffés par des régimes autoritaires, « qui ont bénéficié, écrit Karim Bitar, d’une extraordinaire bienveillance occidentale au nom de la hantise de l’islamisme, au nom du mythe du rempart, et au nom de cette idée que, après tout, les peuples arabes n’ont pas de tradition démocratique, et qu’ils ont besoin d’un homme fort, qu’ils ont besoin d’être gouvernés par ces régimes autoritaires ».

Les textes les plus intéressants sont ainsi ceux qui sortent des sentiers battus et donnent envie d’en apprendre davantage. Stéphane Lacroix, par exemple, met en évidence la puissance révolutionnaire du wahabisme des origines. « La plupart des mouvements dits « salafistes » en Orient comme en Occident, restent axés sur une « logique de purification de l’islam » et ont vu dans les slogans de l’État islamique une trahison de leurs idéaux ». Interrogée par Christophe Ayad sur le chiisme dont on dit qu’il serait intrinsèquement révolutionnaire, Sabrina Mervin met en évidence le caractère d’abord politique et social de ce que l’on a parfois qualifié de « soulèvement chiite ». Elle rappelle qu’à Bahrein la « révolution de la perle » étouffée par une répression violente qui se poursuit, avec la condamnation à mort de militants des droits humains, n’a rien de confessionnel à l’origine. Il en va de même au Yémen, où il s’est agi d’abord « de fonder un nouvel ordre politique loin de la sclérose du passé » ; il n’y a plus beaucoup de place aujourd’hui pour une révolution, dans un pays où le problème majeur est devenu la famine. Il est dommage que le volume se conclue sur une bluette fadasse signée par Leïla Slimani quand la question présente est celle de la contre-révolution et du développement de ce que Baghat Korany nomme des « guerres nouvelles », qui ne sont plus ni des guerres interétatiques ni même des guerres intraétatiques, mais des guerres menées contre l’État, par des sectes, des tribus, des milices, des groupes paramilitaires, des mercenaires étrangers et « de plus en plus des entreprises de sécurité privées ».

Le roman de l’écrivain égyptien Mohammad Rabie nous plonge justement au cœur de ce que les spécialistes en sciences sociales peinent encore à explorer : non pas la guerre de tous contre tous, mais bien l’enfer. Frédéric Lagrange, qui le traduit admirablement, a préféré l’intitulé Trois saisons en enfer à son titre arabe, Otared, patronyme du narrateur, mais également nom de la planète Mercure. La référence au Rimbaud des Saisons en enfer est évidente et voulue. « Je me crois en enfer, donc j’y suis », écrivait Rimbaud. « Nous nous trouvons tous en enfer », écrit Mohammad Rabie, et il n’y a pas de sauveur.

Otared est policier. On devine qu’il a été tortionnaire, mais c’est surtout un tireur d’élite. Quand débute le roman, en 2025, il est posté en haut de la Tour du Caire, sur l’île de Gezira, et tire sur les cibles qu’on lui a désignées. Parfois – il faut bien se distraire – il s’amuse à faire quelques victimes de plus. C’est un sniper, membre d’une mystérieuse résistance, qui lutte contre les forces armées de la République des Chevaliers de Malte qui ont envahi l’Égypte. Au fil des missions qu’on lui confie, il deviendra une machine à tuer qui se déplace masquée, avec pour compagnon un petit drone accroché à son épaule qui lui sert de guide.

Le centre du Caire, si familier à tous ceux qui ont visité la ville, se transforme au fil du roman en lieu d’épouvante, de damnation, où l’on viole, tue, mutile, torture, les adultes comme les enfants, dans un mélange d’ordures, de morceaux de chair, d’excréments, de sperme et de sang. Quand, en 2011, la police avait arrosé les manifestants de gaz, les avait matraqués et pourchassés, personne n’avait compris « que ce qui allait se passer par la suite était inéluctable », « que cet enfer était usuel, un enfer banal ressemblant aux autres ». Le reste va s’enchaîner, dit Mohammad Rabie, qui a écrit ce roman en 2014, glissant du rappel historique à la fiction dystopique, entre le massacre des Frères musulmans sur la place Rabia, en août 2013, et l’entassement de cadavres qui encombrent les rues, en 2025. « Si tuer des citoyens est permis pour préserver l’État, alors le faire pour le récupérer est un devoir », dit l’un des chefs d’Oatred.

On ne peut échapper à l’horreur de ce qui se déroule qu’en s’absentant de soi-même, ou en devenant aveugle, sourd et muet. La petite Zahra a perdu son père durant les manifestations de 2011 et sa mère est morte. Ses lèvres vont se souder, ses paupières et ses oreilles tomber, et tous les orifices de son visage vont être obturés par une membrane épaisse, à l’exception de ce qui demeure de ses narines, et qui va lui permettre d’être alimentée à l’aide d’une sonde. D’autres enfants vont subir la même métamorphose devant laquelle les médecins sont impuissants. Les adultes ont recours à une drogue, le karbon, fabriqué à partir de cadavres de scarabées. Quand ils fument du karbon, prostituées et tortionnaires agissent sans conscience ni mémoire. Tout devient possible.

Le roman de Mohammad Rabie est à la fois une splendide œuvre littéraire et une réflexion politique d’une qualité rare. Mais il a aussi une indéniable portée métaphysique. C’est au cours d’une montée aux enfers, sur les pentes de la colline désertique du Moqattam où coexistent cimetières et chiffonniers, que s’abandonne toute espérance. Otared y reçoit la révélation que l’effroi a succédé à l’humanité. « Je vis que j’avais vécu quatre-vingts vies dans la géhenne, passant d’une torture à l’autre sans savoir que j’étais supplicié. Je sus alors que je serais en enfer pour l’éternité ». Au-delà de l’analyse sociale et politique, il faut bien affronter l’énigme absolue du mal. Seul un très grand écrivain pouvait le faire.