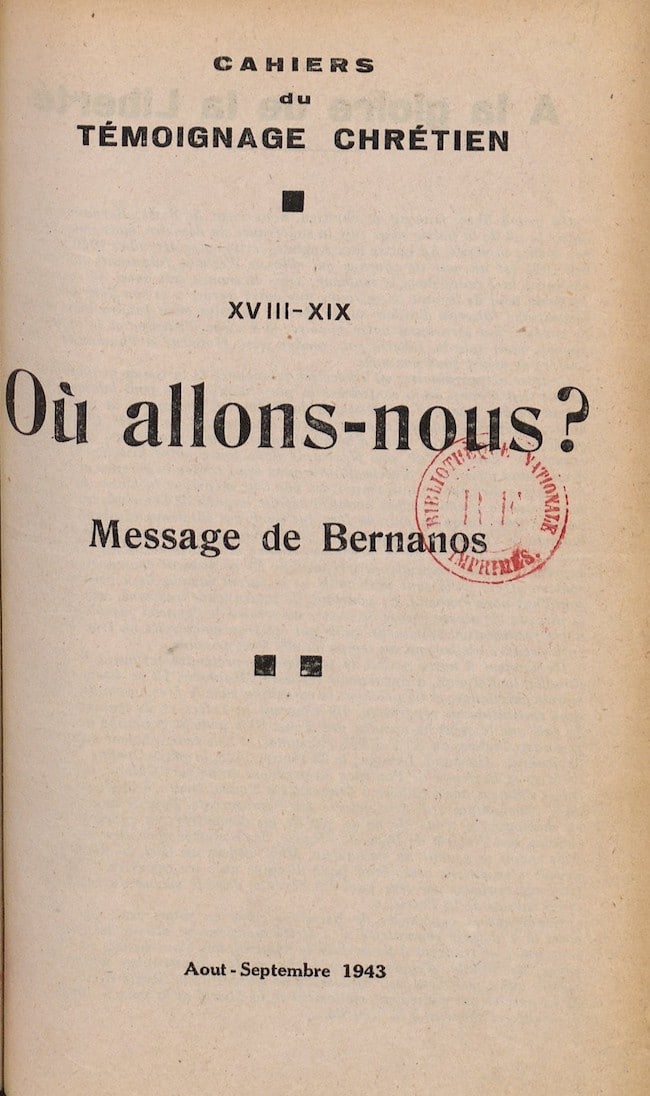

Retiré depuis 1938 au Brésil où il a fini par élire une région aride et sa population pauvre, Georges Bernanos (1888-1948) continue à remplir ses cahiers d’écolier, et à être présent à la fois en France occupée, dans les Cahiers du Témoignage chrétien, alors clandestins, avec Où allons-nous ? (été 1943), tout comme à Beyrouth avec Écrits de combat (1944). Le premier de ces textes prend aujourd’hui la forme d’un livre.

Georges Bernanos, Où allons-nous ? Avant-propos de Sébastien Lapaque. Seuil, 125 p., 12 €

Georges Bernanos ne se contente pas de « vérité comblée de politesse et renvoyée sans le sou, comme n’importe quel créancier importun ». Ni de vérité qu’on veut bien recevoir à table et de surcroît à sa table de travail, à condition bien entendu que l’on évite de trop la laisser s’affirmer au risque de gâter le repas amical ou la promenade d’une pensée rêveuse. Les écrits de Bernanos portent trop l’angoisse, la colère et cette force du regard qu’on lui voit sur les photos : il se donne tout entier, en chacun de ses mots.

Comme pour Péguy, une conversation avec Kant ne lui siérait pas : à son tour, il se demanderait où prendre la main à serrer. Et dans un échange de bon aloi avec un évêque fasciste espagnol, comment lever le bras sans que ce geste précipite ensemble le livre saint et la mitre ? Bernanos, décidément, répugne à de pareils désordres.

Il n’aime pas, c’est-à-dire qu’il ne dilapide pas l’amour. C’est pourquoi nous l’aimons. Nous l’aimons dans sa petite ville brésilienne aux confins du « Sertão sans bornes » et voyons avec lui, tant la seule écriture de son « j’ai vu » nous atteint encore. Ce qu’un écrivain voit, il l’inscrit, le grave dans une manière d’éternité. Alors que nous ne faisons que voir et passer, lui ne délaisse jamais ce qu’il a reconnu devoir écrire et récrire sans nous lasser (par quel secret ?) de mots simples et d’immédiate vérité.

Sans façon, Bernanos nous prend par le bras, sa main qui écrit a saisi déjà la nôtre et nous-mêmes ne voulons pas lâcher parce qu’il ne nous lâche pas : « Dans la petite ville non loin de laquelle j’habite, derrière une station de chemin de fer, à la lisière du Sertao sans bornes, j’ai vu, à l’annonce de l’armistice, sangloter de rage de primitifs vaqueros brésiliens dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils n’ont jamais tourné le dos à une bête ou à un homme. »

Dans un tel cas de compréhension de la vie et des hommes, comment tourner le dos aux murs et aux affronts de l’Histoire ? Comment séparer de celle-ci la petite musique de l’individu dont celle, trop souvent inaudible aux « élites », des humbles ?

Écrits de combat est un opuscule sur mauvais papier jaunâtre agrafé, édité à l’enseigne de « Problèmes français ». L’impression de Cahiers du Témoignage chrétien XVIII-XIX « Où allons-nous ? Message de Bernanos » devait être de cette facture.

Depuis le Sertão, Bernanos écrit, parle à la radio, se bat. Ainsi, en exil, il ne s’absente pas de la guerre et visite entre autres sans relâche « le zoo de la Révolution Nationale », ses recoins et ses annexes, rencontre hétéroclite allant de l’Action française jusqu’à des bribes d’anarcho-syndicalisme, le tout sous l’aspergès de l’antisémitisme, dont le point de rassemblement est le baptistère de la défaite.

Où allons-nous ? est un peu ce voyage au bout d’une nuit où Céline, d’un château l’autre de la débâcle, ira se perdre, mais où Bernanos, lui, forcené de l’espérance, entraîne son lecteur et débouche dans une lumière impitoyable et salvatrice. Il n’ignore pas les dangers : « Oh ! Je sais bien, le mensonge est maintenant si universel qu’aucun rétablissement de la vérité n’est sans péril. » Avec Péguy, il connaît trop bien la dictature à vie de l’argent et surtout les gabions derrière lesquels elle se dissimule. Il connaît les autels de la peur dont parlait déjà André Chénier, et les sacrifices de la conscience. Il sait qu’on ne peut avoir raison au prix d’une seule liberté.

Il pressent la foisonnante décomposition technique des sociétés humaines, parce que précisément « la technique aura eu depuis longtemps raison de la dignité et de la liberté des hommes ». Il en appelle aux « forces spirituelles », tant pour vaincre dans la guerre que pour avertir « des pièges et des déceptions de la future paix ». Et la lettre d’un jeune lycéen de seize ans fusillé, donnée en annexe du numéro des Cahiers du Témoignage chrétien, montre la réalité de ces forces et prouve surtout qu’une réalité morale est tout autant palpable qu’une réalité physique, et qu’elle en brise même le cadre.

Aussi la question « où allons-nous ? » prend-elle un sens tangible. Tout d’abord, Bernanos n’invite pas l’Église à répondre : il sait trop bien depuis la guerre d’Espagne que l’air qu’on respire près de certains dignitaires n’est pas forcément sain. Il sécularise la question. Il interroge plus concrètement : vers quelle société ? L’intendance spirituelle, à l’occasion, aura le temps d’y venir pourvoir. C’est aux hommes d’entreprendre, pas à Dieu. L’angoisse de Bernanos (et cela nous le rend si proche) n’est pas tant spirituelle qu’indéfinie et toujours humide de toute la Terre. Elle empoigne la vie.

Pour commencer, Bernanos nous presse à « brûler ensemble la honte et les pourceaux » (Écrits de combat). Il rappelle qu’avant de donner par le haut il faut restituer et assainir par le bas. En fait, tous les écrits de Bernanos travaillent à faire table rase et à retrouver pour l’humanité un socle sain.

Son avertissement nous est-il aujourd’hui si lointain ? Quand, par exemple, il écrit : « le point est dépassé où les institutions pourraient encore sauver les hommes ». Ou bien qu’il affirme que ceux qui souffrent le plus « sont précisément ceux qui subissent cette crise intérieure sans aucun moyen de l’intellectualiser ». Nos élites l’ignoreraient-elles dans leur chair même ? Savent-elles que la raison n’est pas seulement une machine à raisonner, au moyen d’une analyse politique de bon ton et dans une conception qu’on verrait toujours rectiligne de la vie ?

Bernanos ne cesse de s’adonner à l’écart, de s’en remettre au risque de la révolte, de l’effort et de la liberté, soleil du jour de chaque homme. Il veut en pressentir sinon en presser la lumière et goûter son élixir de chaleur, parce qu’il est de ceux qui la portent déjà, fût-ce à leur corps et angoisses défendant. « Nous voyons la liberté se dégager peu à peu de ses définitions juridiques ; elle redevient humaine, elle s’incarne, elle est de nouveau la compagne vivante de l’homme. »

Pour autant, qu’on ne se hâte pas d’enterrer Bernanos dans le carré des visionnaires en ayant bien soin de bénir et de recouvrir, d’un linge qui au moins l’atténue, sa lucidité. Il n’appelle pas à la contemplation mais à la lutte. Il garde et porte au cœur même du Brésil des grandes haciendas (alors qu’une vie plus confortable à Rio lui était promise) cette colère des prophètes dont avait déjà hérité, au siècle précédent, Lamennais. Il voit bien au-delà de la guerre. Il élargit sa lutte à tous les fauteurs de mal à venir.

Il le sait, ceux-ci partout et en tout temps continueront parce que le mal est toujours sûr, voire même une assurance, le bien, lui, restant du domaine de l’improbable : « ils couperont les arbres, tariront les sources, empoisonneront les rivières, mais la collectivité assumera les frais du reboisement, construira des réservoirs et d’immenses viviers pour la fécondation artificielle du poisson ». C’est écrit au Brésil, en 1943. « Bref, ils pratiqueront tous les vices. » Et même celui de continuer à croire en Dieu, les malheureux ! Quand il ne leur suffirait que de commencer à croire en l’addition. Mais l’imprévoyance reste le calcul des lâchetés. Jusqu’à quand ?