Esquif Poésie (7)

Bernard Noël nous a quittés le 13 avril à une heure du matin, dans son sommeil, m’apprend l’une de ses proches. Il avait 90 ans. Tout juste paru, le livre qu’il a fait avec l’artiste Bernard Moninot, Un toucher aérien, nous laisse de lui une image apaisée et presque souriante. Il avait parcouru le cercle des joies, des colères, des désillusions mais pas des renoncements. Resté lui-même jusqu’à la fin dans le retrait de sa maison et la lenteur des gestes que produit l’usure du corps. Mais l’esprit aussi vif et aussi généreux, en ce printemps mouvementé, que la sève qui remonte jusqu’aux bourgeons des arbres.

Bernard Noël avec Bernard Moninot, Un toucher aérien. Préface de Renaud Ego. Artgo & Cie, 142 p., 30 €

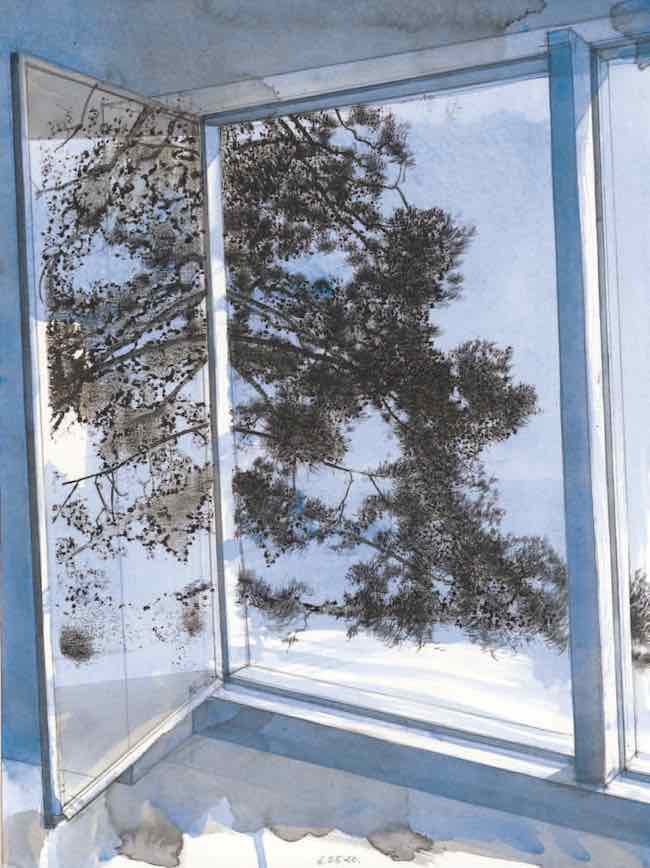

Pendant les mois du premier confinement, alors qu’il était très souffrant, Bernard Noël a trouvé la force d’écrire chaque jour un poème à un arbre que son ami peintre Bernard Moninot dessinait chaque jour et lui communiquait. Le plus troublant et le plus émouvant, c’est d’imaginer le poète, probablement enfermé chez lui, dans sa maison, en conversation avec les arbres de son ami, des arbres fictifs, sur le papier, alors que dehors son jardin commençait à verdir, à fleurir – car je sais qu’il possède un jardin magnifique, mi-sauvage, mi-verger, mais il y faisait froid et lui était fragile.

Examinons le livre et le travail de Bernard Moninot. À l’exception des premières pages, on lit à gauche le texte, on regarde le dessin en bonne page sur la droite. Philosophes et poètes ont accompagné le peintre dans de précédentes publications : Christian Tarting, Nicolas Pesquès, Jean-Luc Nancy, Jean-Christophe Bailly. Parfois lui-même écrit. Mais surtout il invente des rapports inédits entre lui et le monde, sa matière, il met en place des instruments qui permettent de capter par exemple la mémoire du vent, ou « de faire advenir le dessin », plutôt que de le concevoir. La série qui nous est proposée dans Un toucher aérien relève davantage de la peinture, disons traditionnelle, dans la mouvance américaine des hyperréalistes : dessins précis, léchés, si réels qu’ils en sont inquiétants.

© Jean-Luc Bertini

En complicité avec lui, Bernard Noël propose, au fur et à mesure de l’avancée des pages, de courts textes, de dimensions presque identiques, en italique, au simple titre d’« Arbre », suivi du numéro qui correspond à leur venue, et aux cinquante-sept jours du premier confinement. Les textes sont justifiés à gauche mais pas à droite, ce qui leur donne un air de poème. Et poèmes, ils le sont mais de manière aléatoire – c’est le mot qui me vient –, c’est-à-dire de manière tellement évidente qu’elle en est comme accidentelle : « et soudain le visuel versait dans le textuel sa transparence liquide », écrit Renaud Ego dans sa préface. C’est le regard qui lit et lie, qui fait le lien entre la chose et le mot qui désigne, par où transitent la poésie et la pensée :

« Alors, quelques minutes, j’essaie de revivre l’instant

Où le regard soudain a prononcé le nom de la chose…

Je sais pourtant que cet instant fondateur de mon humanité m’échappe depuis toujours et à jamais. »

Dès lors que le premier mot a été prononcé, les autres suivent, fleurissent, comme « la végétation qui n’en finit pas d’inventer des variétés ». D’abord, dans les tout premiers textes, sur le mode de la réflexion philosophique : qu’est-ce que nommer, regarder, identifier… « Trop souvent on croit voir des choses alors qu’on ne voit que des noms. »

Mais peu à peu surgit un sentiment d’insatisfaction : « la langue visuelle tout comme la verbale préfère l’affirmation au doute et, par conséquent, l’acquis à la découverte qui, toujours, dérange ». Nous ne savons pas voir, nous ne savons pas nommer, sauf au prix d’un effort et d’une lutte contre nous-mêmes, contre nos habitudes, nos inerties et nos dénis.

À partir du texte « Arbre n° 25 », que je ne résiste pas au plaisir de citer en entier, le monologue du poète se transforme en dialogue. Le poète parle à l’arbre et tout change.

« Bonsoir, mon très cher Arbre, tu as sauté de ton image

dans ma tête un peu brutalement, et celle-ci, toute surprise,

t’accueille avec plaisir. C’est qu’elle souhaite que tu lui

fasses partager l’émotion qu’est la montée de la sève

dans tes branches et la poussée de tes feuilles. Tout ce

mouvement interne te paraît sans doute si naturel que

tu ne m’interroges pas alors que j’en attends, moi, la vision

de l’invisible. Ce désir n’est-il qu’humain ? Non, car je suis

sûr que tu as sauté dans ma tête pour savoir comment y

poussent les pensées. Sache donc que tu es en elle

comme une pensée… »

© Bernard Moninot

Le poète assimile la vitalité de l’esprit à celle de la nature, de la végétation. Puis il revient sur la différence qui sépare l’homme et l’arbre : « moi vagabond, toi sédentaire. Nous sommes en train de nous croiser » ; met l’accent sur « l’indifférence » de l’arbre : « j’ai beau te faire face, tu n’émets pas le moindre signe » ; exprime la nostalgie d’« une pensée sans mots, celle qui n’articulait que des sensations, celle qui a précédé le langage ! ».

La rencontre du poète avec l’arbre sera-t-elle réussie ? Le poète saura-t-il découvrir le secret de celui qu’il voudrait pour ami ? « J’aimerais un sourire », lui lance-t-il en fin de compte avec tendresse.

Curieux comme les arbres incitent à remonter le temps, d’ailleurs, il en existait un dans le jardin d’Éden, qui proposait des pommes à la dame que l’on sait. Les arbres nous survivent, et parfois nous précédent, nous aurions donc tendance, nous les passants, les transitoires, à les croire immortels, à les charger d’une sagesse trop humaine, alors qu’ils sont ailleurs, dans un autre univers.

En conversant avec les arbres, en en faisant des vivants à part entière, Bernard Noël s’entretient avec son ami peintre, et, agitant les grandes questions qui l’ont toujours habité, il s’entretient aussi avec lui-même et avec ses lecteurs, il est leur spectateur mais aussi leur lecteur, quand il ne devient pas l’un d’eux, bruissant de mots qu’il donne à lire, et agrandi de leur présence, silencieuse mais non pas muette.

« Ta fréquentation, même passagère, me fait douter que le Verbe soit le seul langage parce qu’il émane de ta présence et de la visibilité de ta poussée une grâce qui comble mon silence contemplatif. J’ose dire le mot “grâce” parce que ta figuration en souffle ici la réalité. »

Dans cet ensemble, Bernard Noël est sur le fil, entre poésie et philosophie, entre distance et émotion, le phrasé de ces vers (j’ose accoler ces termes) est identique à celui de sa parole, on croit l’entendre s’exprimer, c’est dire qu’il s’adresse autant à nos yeux qu’à nos oreilles, à notre intelligence qu’à notre sensibilité. Selon son habitude.

© Bernard Moninot

Cédric Demangeot, Promenade et guerre. Flammarion, coll. « Poésie », 139 p., 18 €

Revue Europe, mars 2021, n° 1103. 334 p., 20 €

Cédric Demangeot est mort le 28 janvier dernier, à 46 ans, peu avant la publication de son dernier livre, Promenade et guerre, et du numéro de la revue Europe qui lui est en partie consacré, en partie puisqu’il y voisine avec Jean Genet.

« oh les beaux / animaux de l’effroi » Le « cahier » qui concerne Cédric Demangeot, pour reprendre le vocabulaire de la revue, débute par un entretien mené par Jérôme Thélot, qui a conçu le numéro. Il y interroge le poète sur sa relation avec le vers. Une « maladie incurable », répond Cédric Demangeot : « J’écris en vers, je pense en vers, et peut-être même que je mange et que je dors en vers. »

Un vers est pour lui un élément, un fragment de phrase après lequel il va à la ligne, dans lequel il a mis le plus de silence possible : « j’ai toujours peur de ne pas me taire assez ». Ce n’est surtout pas un alexandrin ou un octosyllabe, à ses yeux absolument éculés, auxquels il préfère, et de loin, le vers impair de sept ou onze syllabes et à la rigueur le décasyllabe. D’où sa détestation des « faiseurs » que sont à ses yeux les « oulipoètes et tous les fabricants de poésie sur mesure », ainsi que la poésie sonore, le slam, en bref ses différentes formes d’oralisation.

La préférence de Cédric Demangeot pour le vers libre et impair n’est pas un choix formel a priori mais cohabite avec une manière d’être et de vivre la poésie, de vivre tout court. De s’adonner à la

« lecture à cru d’un animal de langue

traversant

à vitesse de peur

un incendie de brousse »

La première des six séquences qui composent le volume a pour sous-titre « Poèmes de prose ». C’est la prose qui attire le poète, il souhaite « raconter », mais c’est la poésie qui s’invite à la place, sans cesser pour autant de garder un élan qui va jusqu’à la chute. De l’histoire, du poème.

« Il est absurde d’écrire un poème

en prose.

Autant écrire – directement de la prose.

Ce qu’exige au contraire

la poésie, c’est arrêter

la prose, la saisir

par sa fêlure

et la désécrire en vers »

Les vers sautent par-dessus la blancheur de « l’aller à la ligne » et poursuivent quelque chose qui s’évade, malgré l’issue bloquée, la culpabilité, le chagrin qu’elle engendre.

« Des années plus tard, quelque part

dans l’arrière-marécage français

de ce début de millénaire, je vois

ma dentiste uriner dans une bassine

à deux pas de moi, dans un couloir

tapissé de brun sale »

Les mots sont drus et crus, les précisions parfois entre parenthèses, comme dans le long poème qui donne à lire la mort de Hugo V., un punk qui porte un nom connu, mais inversé.

« Je

me souviens, de loin, de ce radieux

sourire détruit. Et de la manière

dont (pour ne pas effrayer les dames

qu’il trouvait gentilles) il

cachait sa crête sous une casquette

encore plus effrayante. »

Dans le premier poème de la séquence qui donne son titre au livre, « Promenade et guerre », Cédric Demangeot évoque la mémoire du poète espagnol Leopoldo María Panero, interné pour homosexualité par le régime franquiste, et il entrelace son français de syllabes étrangères, qu’il choisit pour leurs sons. Dans le second, dédié à la poétesse péruvienne Victoria Guerrero, les distiques se succèdent mais sans se ressembler, ce sont des condensés qui chaque fois laissent le lecteur saisi par la beauté d’une formulation que la hideur des situations vient contredire l’instant d’après.

« Il y a un jour après l’enfer

c’est un ami qui me l’a dit

en soulevant le couvercle

il faut danser

avec les rats dans la cuisine

danser jusqu’à l’épuisement des rats

[…] je

veux de la forêt

qu’elle m’écoute attentivement

maigrir à sa lisière

[…] (il ne peut pas vivre

celui qui n’a que sa propre urine à boire) »

Mieux vaut avoir la maladie de la langue que d’en guérir, mieux vaut aimer les arbres, puisqu’ils sont encore là :

« à l’heure où la lumière est si belle

qu’on en devient crétin

je me prends pour un arbre

je me prends pour un arbre en guerre

je me prends pour un arbre en guerre contre la mort »