L’exposition orchestrée par Jérôme Sother des photographies de Madeleine de Sinéty (1934-2011), augmentées de la projection en continu de bon nombre de diapositives supplémentaires, a connu un franc succès à l’espace GwinZegal, dans l’ancienne prison de Guingamp, superbe bâtiment du XIXe siècle en cours de réhabilitation. Ces images et ces écrits, extraits d’un corpus de plus de 56 000 clichés (diapositives couleur et clichés noir et blanc) et d’un journal inédit, nous invitent à vivre une expérience paysanne enveloppante où s’enracinent encore bien des imaginaires urbains.

Madeleine de Sinéty. Un village. GwinZegal, 188 p., 35 €

Ainsi, après l’étude pionnière dans les années 1950 de Laurence Wylie sur Un village du Vaucluse (1968), après les enquêtes menées à Plozévet en pays bigouden par une armada de chercheurs de disciplines différentes dont Edgar Morin entre 1960 et 1965, et au moment où Pierre-Jakez Hélias publie Le cheval d’orgueil (1974), où Susan Carol Rogers étudie une communauté rurale de l’Aveyron et où Ermanno Olmi obtient la Palme d’or à Cannes pour L’arbre aux sabots (1978), en marge donc de la vogue ruraliste de ces deux décennies, est accompli par Madeleine de Sinéty, de façon aussi solitaire que volontaire, un travail original de fond qui fait de l’art de l’image un outil indispensable à la méditation sur les sociétés rurales et leurs mutations.

Famille Denoual (février 1975) © Madeleine de Sinéty

Des chevaux de trait, des porcs élevés dans des soues, des vaches au pré et à l’étable, des poules, des chiens ; et alentour, partout, des oiseaux qui pépient, hululent, coassent, sifflent. Des halliers, des haies, des châtaigniers à l’ombre particulièrement fraîche, des champs cultivés ou en friche, des bois, des sentiers herbus ou boueux. De ces vies animales et végétales, les femmes, les hommes et les enfants du village doivent tirer leurs propres vies. Pour faire fonctionner ces vases communicants, bêtes, plantes et humains mettent en commun leur énergie.

Les ruraux bretons, il y a seulement un demi-siècle, déployaient une force considérable pour mener les bêtes dans les pâtures, les aider à s’accoupler, à mettre bas, les traire, les peser, les tuer, les découper, en cuisiner les morceaux, leur faire tirer les charrettes pleines de foin, de bois ou de pommes. Les tableaux photographiques de ce livre insistent sur la conjonction entre la force physique, le savoir-faire et la nécessité d’alors de mettre en commun muscles et connaissances pour parvenir à vêler, à charruer, à charger les tombereaux, à cueillir, récolter, désherber, dessoucher.

Et tous ces corps laborieux ainsi photographiés et magnifiés suscitent le respect et une étrange émotion picturale, comparable à celle qui se dégage des tableaux de Brueghel l’Ancien, de Le Nain, de Teniers ou de Van Gogh : en filiation avec ces œuvres peints, les clichés de Madeleine de Sinéty nous révèlent la puissance de mondes paysans disparus, leur persistance dans l’effort et dans le souci du collectif actuel et passé (la famille, la parentèle, le voisinage, la communauté villageoise des vivants et des morts).

La fête au village (mai 1973) © Madeleine de Sinéty

Un humanisme à la fois réaliste et chaleureux habite le regard que la photographe a posé sur des gens que ses origines sociales n’auraient pas dû lui permettre de rencontrer : les fermes se voyaient du château de Valmer à Chançay (Indre-et-Loire) où elle a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans, mais les maîtres du lieu, ses parents, lui interdisaient de s’y rendre. Bien plus tard, en 1972, quand elle rencontre, au hasard d’un détour automobile, les habitants de Poilley (1 000 en 1793, 500 en 1975, 370 en 2018), dans le nord de l’Ile-et-Vilaine, c’est pour elle une sorte de coup de foudre. Elle ne les quittera plus pendant neuf années, vivant avec eux et les photographiant inlassablement.

Il faudra un jour s’interroger plus avant sur cette passion asymétrique des intellectuels et des artistes pour les paysans, ouvriers, indigènes, au point d’en faire des entités rédemptrices, tant sur le plan affectif qu’esthétique ou politique. De Claude Lévi-Strauss, soulignant qu’envers les Indiens des tropiques il a « contracté une dette dont il ne serait pas libéré, même s’il pouvait justifier [par ses enseignements] la tendresse qu’ils lui inspirent et la reconnaissance qu’il leur porte », à Alfred Métraux qui se disait « homme du Néolithique » et à Louis Althusser, exalté à Larochemillay (village de la Nièvre) par « la grande fête du battage : quelle splendeur et quelle communion devant le miracle du travail et de sa récompense ! », en passant par Pierre Bourdieu quand il décrit minutieusement Le bal des célibataires de son Béarn natal, bien des ethnologues et des sociologues d’hier et d’aujourd’hui ont puisé dans cette inclination vers des collectivités humaines pensées comme radicalement autres et/ou dominées l’énergie de leurs engagements scientifiques. Par son travail photographique empathique, Madeleine de Sinéty apporte une touche très personnelle à cet élan conjugué du cœur et de l’esprit. À l’interface de ces deux sources : l’image.

Une grosse botte de foin avec deux jambes en sabots qui avancent sur le chemin de terre. Le fardeau longe un mur de pierre puis des tas de branches et de bûches et enfouit son porteur sous un grand manteau hirsute en marche. L’herbe submerge l’homme, l’absorbe mais il la soulève quand même, indice de l’équilibre entre les masses végétales et le corps humain. On retrouve plus loin dans le livre l’emprise du foin, ses crissements, sa chaleur, son odeur, au bout de la fourche qui dresse sur la tête d’une paysanne une imposante coiffure, ou encore en haut de la remorque où sont basculées les bottes. C’est en pleine fenaison qu’un couple s’embrasse. Et quand Madeleine va retourner le foin avec le vieil Eugène Ménard, elle chancelle de bonheur à l’heure de midi : « une vache fait comme nous, couchée sur le ventre, elle rumine à l’ombre, le pré brille de soleil… Mon Dieu, qu’on est bien père Eugène. Sa tête fléchit sur sa main, le père Eugène s’endort, je me tais ».

La moisson, Famille Bodin, Bas Morand (août 1974) © Madeleine de Sinéty

Femme juchée sur le bois qui remplit haut la charrette, cueillette en famille de courgettes, pommes ramassées (sur lesquelles les enfants jouent) puis mises par la fermière dans des paniers d’osier, noix qu’on gaule… Ces figures de profusion bucolique ont un coût : le travail des champs et des vergers avec des outils manuels simples ou mécanisés mais sans moteur. Après la Grande Guerre, les collectivités rurales avaient dû en effet se recomposer et déjà se moderniser avec une main-d’œuvre moins nombreuse, dans le souci de perdurer au village en utilisant un outillage agricole certes en amélioration mais encore très dépendant de la force des personnes et des bêtes. Ces techniques, caractéristiques de l’entre-deux-guerres, coexistent au moment où Madeleine de Sinéty en documente les derniers usages, avec l’arrivée du tracteur et des camions.

La faucheuse est tirée par deux chevaux et menée par une femme tandis que son homme marche à côté, une fourche à la main ; la charrue retourne une terre un peu rousse, au rythme coordonné des hommes et des bêtes. Une temporalité particulière transpire de ces photos. Les travaux et les jours se conjuguent pour étirer le présent. Les instantanés de Madeleine de Sinéty restituent cet élargissement du temps qu’impose la répétition des gestes agraires en phase avec le pas lent des saisons.

Au menu quotidien ou festif, beaucoup de viande. Porcs et veaux élevés et tués à la ferme passent au trapèze pour être vidés et équarris puis dépecés à la maison sur la table commune, dans la pièce où l’on mange, où l’on se lave et où l’on dort tous ensemble. Proximité de la bête, aucune opposition entre les êtres, absence de frontière entre les personnes animales et humaines. Cette délicieuse intimité est le leitmotiv prégnant de ce livre très charnel dont certaines photos retrouvent la lumière et l’intensité sensuelle du Caravage. Les mangés et les nourris, les occis et les riants, les attablés et les dormants, toutes les espèces de vivants et toutes les générations sous le même toit, font partie d’un seul monde, Madeleine incluse. L’œil de son Leica saisit de l’intérieur cette fraternité domestique donnée à sentir aussi dans ses carnets : « Le cochon pendu à une échelle face à la porte. On dîne, on rit. Père S. découpe un morceau de chair encore chaude et qui goutte son sang sur le plancher, on jette le morceau directement dans la poêle ».

© Madeleine de Sinéty

Toilette des enfants, habillement, coucher, dans une seule pièce, devant la cheminée, la cuisinière (à bois puis à gaz) et la grande table, sont saisis à travers le travail des femmes qui portent avec énergie le souci du bien-être familial dans ce clair-obscur des intérieurs des demeures paysannes d’autrefois. Et Madeleine de Sinéty, conquise, de noter : « Le travail est dur et pourtant, cette maison, c’est la paix, je voudrais y vivre, bercée par le lent battement du cœur de la pendule ».

Ce livre enregistre un état daté de la condition paysanne qui va se transformer à partir des années 1970, celui de la ruralité française des années 1920-1970. Madeleine de Sinéty saisit cette transition qui s’amorce vers une nouvelle modernité. Sur un char fleuri tiré par un tracteur rouge rutilant, des fillettes toutes de blanc vêtues, sur un autre des animaux en stuc dans une verdure reconstituée. Puis vient la danse populaire qui souligne la diversité des tenues avec, chez les jeunes femmes, le souci de la mode tandis que leurs mères gardent leurs habits de tous les jours et que le costume des hommes plus âgés demeure inchangé, parfois d’ailleurs jusqu’à aujourd’hui.

Des voitures des années 1950, mais dont les carcasses servent déjà d’espace de jeu pour les enfants. Alors que les chevaux sont encore utilisés, les Peugeot 403 puis 404 viennent remplacer les 203, des tracteurs, des bétaillères, une 2 CV camionnette, autant d’annonces du tout automobile. On perçoit également les prémices de ces changements avec le passage d’un football de village très physique dans des prés motteux à un football joué désormais avec des maillots ad hoc en voie de standardisation. Et quand la mariée reçoit en cadeau un moulin à café et un fer à repasser électriques, la nouvelle consommation avance encore son museau à Poilley avant de bientôt dévorer son économie paysanne, fondée jusque-là davantage sur l’entretien des choses que sur leur renouvellement rapide par achat dans les magasins.

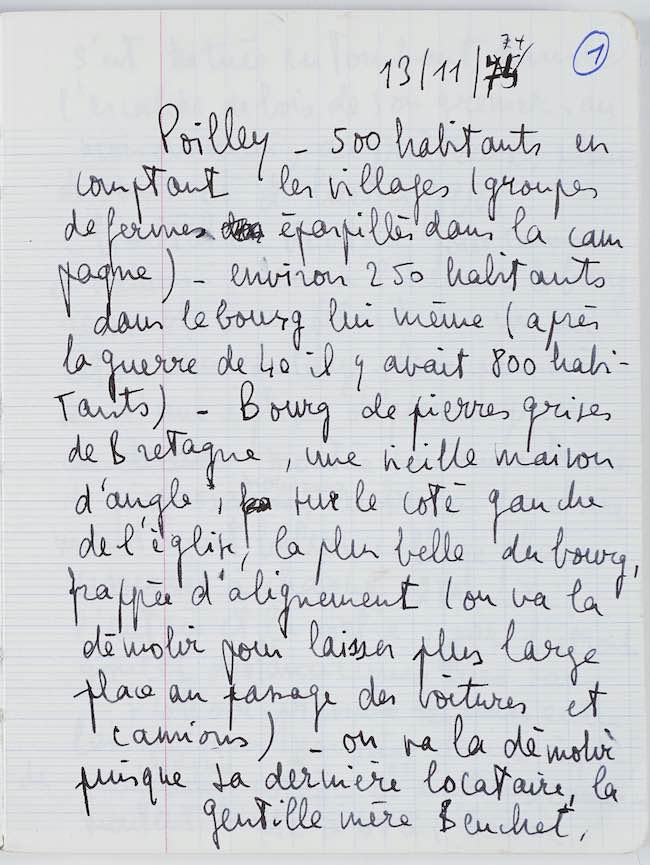

Extrait d’un cahier de Madeleine de Sinéty (13 novembre 1975) © Madeleine de Sinéty

Ce livre est moins nostalgique qu’inquiet. Si une époque se caractérise par une certaine façon d’« habiter le temps », comme le disait Jean-Marie Tjibaou, Madeleine de Sinéty souligne, durant sa longue présence au village, certes une propension au bonheur et à l’espérance, mais aussi un souci constant de l’avenir. Les enfants, très présents dans le livre, vivent la campagne comme une fête : sauter, jouer avec des poules, se baigner, rire et rire encore face à la belle diversité de sensations qui leur est offerte. Mais, en grandissant, leurs visages se tendent, et pointe alors comme une angoisse dans leurs regards. Quant aux femmes, elles semblent entièrement happées par l’inquiétude du destin incertain de la communauté villageoise. Leurs propos, notés par Madeleine de Sinéty, expriment d’ailleurs de la défiance à l’égard des autorités (le remembrement), à l’égard des paysans partis en ville pour y devenir ouvriers et leur laissant le travail de la ferme sur les bras, et à l’égard du « progrès » qui impose des ruptures au fond de soi, des renoncements, des incompréhensions.

La photographie nous emporte ici plus loin que ce qu’elle montre. Le regard rapproché enrichit l’image documentaire d’une esthétique méditative qui fait penser aux Primitifs flamands. Ce livre, par sa beauté, est bien davantage qu’un témoignage d’époque. Il s’agit d’une recréation du vrai qui autorise Pierre Guyotat (qui préparait la postface du livre au moment de sa mort, en février 2020) à juger que « ces photographies, c’est le monde tel qu’il est ». Tel qu’il fut, du moins, ou plutôt tel qu’il ne semblera plus être. Il n’est pas certain, en effet, à y regarder de près comme y invitent les photos de Madeleine de Sinéty, que les héritages sociaux et mémoriels du village aient, quitte à se transformer, totalement disparu.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)