Paru à Mexico en 1957, Jusep Torres Campalans fut traduit en français dès 1961 par les soins d’Alice et Pierre Gascar, mais avait disparu des librairies. L’enquête de Max Aub (1903-1972) sur ce maître caché de la peinture cubiste reparaît aujourd’hui. À son propos, Jean Cassou, qui avait défendu le texte chez Gallimard, écrivait : « Tout s’illumine pour nous dès que nous admettons que Campalans est aussi possible que Picasso et Picasso aussi hypothétique que Campalans ». Pour En attendant Nadeau, Jean-Yves Jouannais, qui a lui-même consacré un livre aux Artistes sans œuvres (Verticales, 2009), rend compte de l’importance de Campalans dans l’histoire des vies non illustres.

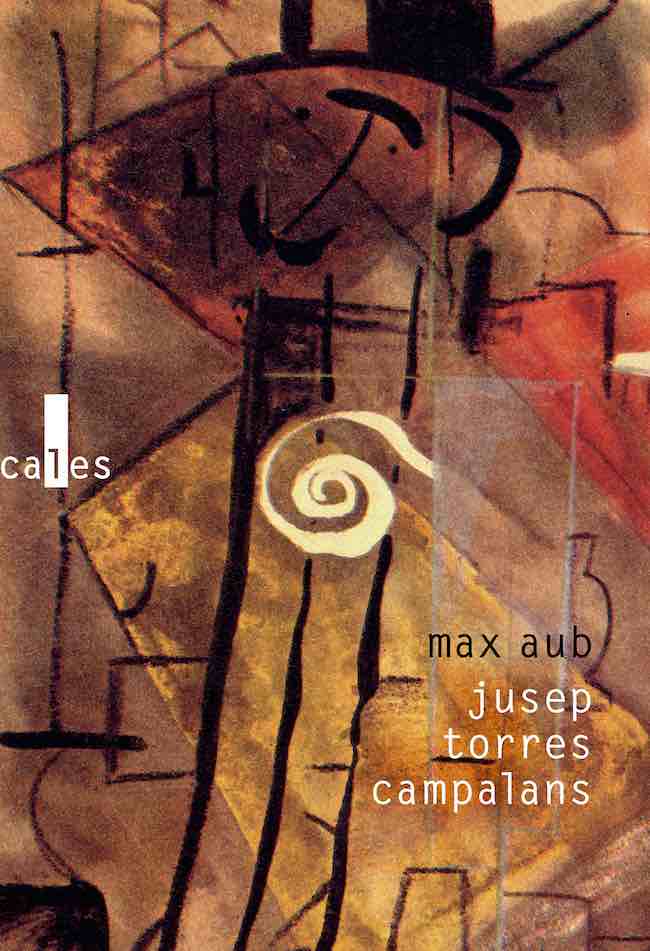

Max Aub, Jusep Torres Campalans. Adapté de l’espagnol par Alice et Pierre Gascar. Traduction revue par Lise Belperron. Verticales, 336 p., 66 ill., 21 €

Jusep Torres Campalans voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompues. Il fréquenta le monde, et il eut d’autres amours encore. Mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides ; et puis la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Vers la fin de mars 1955, au Chiapas, dans une librairie, il rencontra un homme. C’était Max Aub.

Jusep Torres Campalans (à gauche) avec Pablo Picasso. Photomontage attribué à l’affichiste communiste espagnol Josep Renau © D.R.

Dans la famille des rencontres, on pourrait classer celle-ci dans la catégorie des ténues et des allusives. Disons qu’ils se croisèrent, s’apercevant à peine. Dès lors, Max Aub, curieux, désira reconstituer la vie de cette silhouette, en écrire la biographie : « Il s’agit, en somme, d’une entreprise de « décomposition » du personnage envisagé sous des angles différents, dans des perspectives diverses, un peu à la façon des peintres cubistes. Ceux qui l’ont connu le reconnaîtront-ils dans ce livre ? Les autres, c’est-à-dire tout le monde, se l’imagineront-ils tel qu’il fut ? »

Il est déjà dit beaucoup, ici, du coefficient de réalité somme toute assez précaire du personnage. L’ensemble de ceux qui ne l’auraient pas connu étant résumé par la formule « tout le monde ». Mais cet aspect de « l’affaire Torres Campalans » s’avère secondaire. Et l’on doit plutôt se pencher avec admiration sur l’imposant travail d’enquête, d’entretiens, de filatures opéré par Max Aub pour redonner vie à son personnage. Une biographie majeure, exemplaire, cubiste effectivement à sa manière, d’un cubisme simultanément analytique et synthétique. Un « cubisme intégral », pour reprendre l’expression qui viendra à Guillaume Apollinaire, en 1912, devant la toile Hommage à Picasso exposée par Juan Gris au Salon des Indépendants.

Juan Gris, justement, qu’exécra Torres Campalans à l’aune de l’amour qu’il voua à Picasso. Juan Gris, s’il ne l’aima pas, c’est parce qu’il le jugeait mauvais peintre, trop raisonneur, calculateur, et de trop bonne famille pour être sincère en tant qu’artiste. Par ailleurs, il y eut sûrement, honteusement portée à la manière d’un cilice par cet homme à la fois brutal et humble, l’insupportable certitude d’avoir eu plus d’importance que lui dans la conception du cubisme. Et puis devait le rassurer le fait qu’il n’était pas seul à ne pas aimer Juan Gris. Gertrude Stein disait de lui qu’il « était la seule personne que Picasso aurait volontairement éliminée de la carte ».

Jusep Torres Campalans contribua donc à l’aventure du cubisme. Mais certains osèrent lui attribuer un rôle d’une tout autre envergure. Selon un certain Juvenal R. Roman, dans un article de 1956, lui incomberait la paternité du terme « cubisme ». Jusep Torres Campalans se serait plu à imaginer les paysages aperçus du ciel par Wilbur Wright lors de ses élans icariens, en septembre 1908 : « les maisons apparaîtront comme des cubes, les champs comme des rectangles ». Étrange fable que celle de cette épopée aérienne, qui n’est pas sans rappeler qu’après sa première entrevue avec André Malraux, le 21 juillet 1936, à Madrid, Max Aub était rentré en France pour demander des avions au gouvernement français. Et c’est à la tête d’une escadrille qu’il était revenu en Espagne.

Mais pour en revenir à 1908, l’année suivant celle des Demoiselles d’Avignon, cette seule date laisserait supposer que notre peintre catalan aurait à lui seul porté, enfanté, baptisé le cubisme. Cubiste, non pas en même temps que Picasso, mais avant lui. Car, si l’on veut bien suivre l’avis du critique John Golding, Les Demoiselles d’Avignon ne peut pas être le premier tableau cubiste, n’étant tout simplement pas cubiste. Ou, tout du moins, tendant trop vers l’abstraction pour l’être pleinement.

C’est l’un des vertiges auxquels nous invite ce personnage si peu illustre qui, au prix de son infamie, aurait conçu le principal mouvement d’avant-garde du XXe siècle. Comme Jacques Vaché déclencha, au cœur de Breton, l’incendie du surréalisme. Comme Jacques Rigaut offrit à Drieu la Rochelle, avec la menue monnaie de ses passions tristes, la matière et la manière de son œuvre. Comme Félicien Marbœuf, le « plus grand écrivain n’ayant jamais écrit », par sa correspondance avec Marcel Proust, s’est révélé être le principal auteur d’À la recherche du temps perdu. Cela était connu de beaucoup. De Borges en particulier, qui songeait à Jusep Torres Campalans lorsqu’il entreprit de composer son Histoire universelle de l’infamie : « C’est grâce à Alfonso Reyes, le grand écrivain mexicain qui fut ambassadeur dans mon pays, que nous eûmes connaissance de cet artiste au procès duquel la postérité requérait une peine aussi inhumaine qu’infondée, et sans lequel, pourtant, à son époque, rien ne serait advenu de grand ni de décisif. »

C’est ce que constata Max Aub au gré de son enquête : cet inconnu était demeuré un souvenir précieux à la mémoire de beaucoup. Peintre sans succès ; amoureux sans passion ; infidèle sans vice ; enragé politique, rétif à tous les partis, il fut singulier à plus d’un titre. Tout d’abord par l’inconfortable idéologie qui gouverna sa vie. Car il se disait anarchiste chrétien. Et cette double obédience occasionna bien des malentendus, jusqu’à de musculeux différends. Admirateur, ou continuateur de Tolstoï, dont nul ne sut s’il avait lu l’œuvre, il ne prêta allégeance qu’à une devise orpheline de toutes armoiries : « Un seul Dieu, un seul Maître ». Formule à laquelle Paul Claudel avait répliqué : « Choisir Dieu est le seul moyen radical de n’avoir aucun maître ». Le Dieu en question, l’écrivain diplomate et le peintre exilé l’avaient en partage. Quant au Maître que s’était choisi Torres Campalans, cela ne pouvait être que Picasso. Davantage qu’un ami, il fut pour lui un modèle, un parangon, un exemple.

C’est au début de la Seconde Guerre mondiale qu’il s’exila au Mexique. Là, en haut d’une montagne du Chiapas, il vécut reclus, sage, maussade, jusqu’à sa mort. Sa mort qui, paradoxalement, fit cesser sa disparition. Puisqu’il nous revient, tout entier – son crâne rasé, ses habits ouvriers, sa verve et sa maxime, « Ne pas copier » –, grâce à Max Aub. Non seulement sa personne, mais son époque, et ses œuvres. Ces dernières apparaissant dans le catalogue d’une exposition, organisée par un certain Henry Richard Town et qui aurait dû se tenir en 1942 à la Tate Gallery de Londres. La guerre la rendit impossible, d’autant plus que Town mourut dans un bombardement.

Exposition « Guernica » au Musée Picasso à Paris (2018) © CC/Yann Caradec

Il fallait bien qu’il y eût un espace entre Pablo Picasso et Juan Gris pour y loger une vie. Comment se fait-il qu’il y ait toujours un interstice pour intercaler une vie ? Et à quoi ressemblent ces espaces lorsqu’ils sont repliés ? Car il doit s’agir de sortes de plis. L’espace de l’histoire, « c’est le pli qui va à l’infini, pli sur pli, pli selon pli ». Lorsque l’on songe aux photographies retouchées par le pouvoir stalinien au gré des purges et de la lutte contre les « ennemis du peuple », on ne voit que la disparition progressive des visages. Comment, par exemple, après l’exécution de Lev Kamenev en 1936, son image est retirée des célébrations de la révolution d’Octobre de 1919. On a moins à l’esprit le principe contraire, celui qui entraîne la prolifération de nouvelles biographies, de trajectoires inédites, de papillonnants Zelig qui viennent, telles des nuées d’éphémères, batifoler et mourir dans la lumière du réel. Ainsi ces portraits de groupe au Bateau-Lavoir, à Montmartre, où, à côté de Van Dongen, Brancusi, Modigliani, Max Jacob, sourit maintenant, timidement, fumant ses cigarettes de mauvais tabac, Jusep Torres Campalans. C’est cela le principe miraculeux, le procédé magique et hautement précieux : il y a toujours une place disponible pour toutes ces existences, sans craindre quelque expansion critique de l’univers.

Songez que l’on peut glisser une même vie à différents endroits sans craindre de surcharger quoi que ce soit. Mallarmé, pour Pierre Bourdieu, niche dans une chapelle où se célèbre une poésie fétichiste de sa forme. Pour Straub et Huillet, Mallarmé, son adresse, c’est la Butte, sur la Butte, non pas comme Ubu, mais comme les communards. Pour Hélène Stafford, si l’on cherche Mallarmé, c’est aux pages mode d’un magazine féminin qu’on le trouvera. Nul n’a jamais été choqué qu’Homère soit né tout à la fois à Chios, Smyrne, Pylos, Argos, Cumes, Athènes, et Colophon. Et tous les Mallarmé du monde, où qu’ils se trouvent, quel qu’en soit le nombre, n’interdisent à aucun peintre catalan d’éclore. Toute la vie d’un homme surgissant comme un paysage dans une tasse de thé, accompagné de ses saisons, de ses météorologies, de chacun de ses détails, nous en sommes redevables à Max Aub.

À ceci près qu’un élément capital manque à son précieux ouvrage. C’est Max Aub en personne, en tant qu’attaché culturel du gouvernement républicain, qui avait négocié l’acquisition du Guernica de Picasso, qui était alors trop occupé. Max Aub trouva la solution. Il a pour lui d’avoir respecté son serment. Mais il est indéniable qu’il nous a menti. Car ce qu’il savait pertinemment, et qu’il était le seul à savoir, c’est que l’artiste qui peignit Guernica avait pour nom Jusep Torres Campalans.