Voix de Syrie

Deux récentes parutions offrent deux parcours différents pour appréhender l’univers sensible du grand poète syrien Adonis (né en 1930). Syrie un seul oreiller pour le ciel et la terre, ode à son pays composée de poèmes en regard et en écho aux photographies de Fadi Masri Zada, permet d’entrer dans un autre imaginaire de la Syrie, grâce aux lumineuses images et aux mots traduits de l’arabe par le traducteur, poète et essayiste tunisien Aymen Hacen. Quant à l’Adoniada, c’est un texte-fleuve qui s’aborde comme un long poème testamentaire, dans lequel Adonis retrouve les thèmes chers à sa poésie. Les vers apatrides du poète pèlerin de la matière sont traduits de l’arabe par l’universitaire Bénédicte Letellier, qui augmente l’ouvrage d’une magistrale préface.

Adonis et Fadi, Syrie un seul oreiller pour le ciel et la terre. Poèmes d’Adonis sur des photographies de Fadi Masri Zada. Textes traduits en français par Aymen Hacen et écrits à la main en arabe par Adonis. Éditions du Canoë, 320 p., 20 €

Adonis, Adoniada. Trad. de l’arabe et préfacé par Bénédicte Letellier. Seuil, 276 p., 23 €

Adonis, immense poète syrien installé en France depuis plus de trente ans, théoricien, traducteur et fondateur de revues littéraires majeures au Proche-Orient, dont de nombreux recueils ont été traduits en français, s’essaye dans ce recueil, Syrie un seul oreiller pour le ciel et la terre, à un exercice particulier : celui de répondre par les mots aux clichés du photographe Fadi Masri Zada, qui les a réalisés dans les années 1990 – bien avant donc l’interminable guerre que vit le pays – et qui vit aujourd’hui encore en Syrie. Là où, dans la poésie, les mots viennent habituellement faire naître les images, ce sont ici les images qui font jaillir les mots du poète qui, humblement, entre en dialogue avec la photographie.

Dans sa préface à La postérité du soleil (1965), ode à la région du Vaucluse dans laquelle Albert Camus avait accompagné par ses mots des photographies d’Henriette Grindat, René Char expliquait ce projet par le désir de donner un visage à un « arrière-pays […] invisible à autrui ». C’est aussi cela que l’on perçoit dans la collaboration du photographe et du poète syriens : la volonté de mettre en lumière un pays obscurci jusqu’à être devenu fantomatique par la guerre qui le ravage depuis près de dix ans. Le travail des deux artistes cherche à dévoiler une Syrie devenue invisible, presque oubliée.

Cette Syrie, c’est d’abord celle des photographies de Fadi Masri Zada. Elles datent presque toutes des années 1990 (la série la plus récente est de 2002), une époque où la Syrie connaissait déjà l’autoritarisme d’Assad père mais ignorait encore ce que pourrait être le déchaînement sanguinaire de son fils, arrivé au pouvoir en 2000. Ces photos montrent des enfants qui rient à Deraa, le soleil brûlant au zénith sur Palmyre, les étendues d’eau placides de Deir ez-Zor, l’heure du thé dans la verdoyante Gouta orientale. Ces scènes capturées dans des lieux qui évoquent surtout aujourd’hui des hauts lieux du conflit syrien décalent notre perception de la réalité sans pour autant être seulement nostalgiques. La Syrie est ici saisie à travers des paysages immobiles, ses pierres, ses déserts, autant qu’à travers des visages en portraits ou des corps en plans larges auxquels répondent les mots d’Adonis.

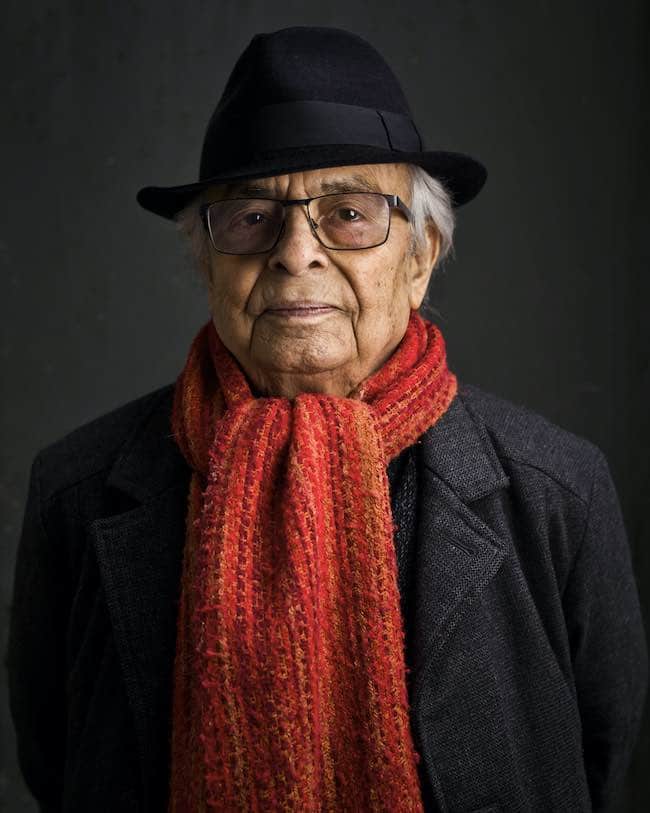

Adonis (2021) © Jean-Luc Bertini

Car le poète s’est mis au service du travail du photographe à qui il s’adresse parfois, pour lui témoigner son admiration : « Fadi, / L’ombre transperce la lumière dans ton travail d’art / L’ombre du rêve, de la mémoire, de la vie ». Mais Adonis embrasse aussi ce travail pour se l’approprier. Depuis ses premiers recueils – et notamment Le livre de la migration et les Chants de Mihyar le Damascène, ses premiers recueils parus en français –, la poésie d’Adonis revisite l’histoire des Arabes entre le réel et le mythe, entre le passé et la modernité. Ici, sa langue au lyrisme concis, où l’émotion s’exprime avec discrétion, se met au service d’une histoire plus récente, intime autant que collective. Et, au cours des vingt années qui séparent la prise de clichés et aujourd’hui, se construit dans les mots du poète un voyage dans le temps. Ce voyage est aussi synesthésique, lorsque les mots font surgir des odeurs et des parfums, de fleur d’oranger et de narguilé – un orientalisme frôlé et revendiqué par le poète, mais jamais exagéré – pour faire naître la « fumée du sens ».

« Si l’eau était le temps

Ce chameau enfant l’eût bue

D’une traite,

Afin d’étancher dans sa mémoire et ses pas

La soif des distances »

Si les photographies de Fadi Masri Zada témoignent d’une époque où la Syrie n’avait pas encore connu la guerre qui la ravage depuis 2011, le conflit est bien présent, comme une toile de fond, dans certains poèmes d’Adonis, lorsque « Chaque point sur la carte de la Syrie / A failli être une poitrine / Qui crie tourmentée ». Les accusations à l’égard du régime sont à peine masquées : « Partout autour de toi / Des bourreaux / Qui se nourrissent de l’herbe de l’assassinat ». La poésie d’Adonis garde sa dimension épique, mais l’épopée devient affaire de détails : une broderie pour tenter de retrouver grâce aux images le souvenir d’une Syrie vivante, celle qu’il a connue et quittée, où « la tristesse s’apprêt[e] à endosser / Les habits de la joie ».

Pour dépasser la lourdeur du réel, où « les jours sont tantôt traversés par des foules de flammes / Tantôt par des vagues de terreur », Adonis et Fadi suspendent le temps entre passé et présent. Les mots et les images semblent ici indissociables pour dire un pays qui a menacé de disparaître, lorsque le réel dépasse l’imagination et que l’imagination vient pallier les dérives du réel, puisque : « L’imaginaire ne peut être réaliste / Que là où le réel est plus profond et plus large / Que ne dit l’imaginaire. »

Ce livre à deux peut donc être ouvert au hasard, et le lecteur ou la lectrice peut se laisser surprendre par les liens qui se tissent – souvent inspirants, à de rares occasions étonnamment littéraux – entre les mots et les images. Ces images, photographies imprimées sur une demi-page dans un ouvrage au format poche, auraient sans doute mérité d’être reproduites en plus grand format, afin qu’on puisse s’y plonger. Comme pour les autres livres d’Adonis traduits en français, les poèmes sont également publiés dans l’ouvrage dans leur version originale, permettant un éventuel aller-retour entre les textes en arabe et leur traduction.

La Syrie est « oreiller pour le ciel et la terre », et le livre un même lit où reposent la métaphysique du poète et la matérialité du photographe – à moins que ce ne soit l’inverse – et Adonis a posé aux images les questions qui traversent ses poèmes depuis des décennies :

« Je te demande, Fadi :

As-tu demandé au soleil comment lire

Les navires, les périples et l’absence ?

Ou bien était-il plongé

Dans la lecture de la mer seule ?

La même question

Je l’ai posée aux vagues »

L’absence et les périples – en un mot l’identité qui se construit et se déconstruit dans l’errance poétique et géographique – sont des thèmes centraux de l’œuvre poétique d’Adonis, que l’on retrouve au cœur de l’Adoniada, une épopée lyrique ambitieuse et grandiose en vingt et un chants.

Le texte peut se lire comme le « testament poétique » du poète de quatre-vingt-onze ans, à la suite de l’idée formulée dans la préface de l’ouvrage rédigée par Bénédicte Letellier, et comme semblent l’annoncer les premiers vers du chant I :

« Toi,

Qui déclines vers les quatre-vingts ans, au visage étranger, au seuil

De la mort, que te disent les années, que te disent les pas, où commence en toi la route,

Quel est le mystère de ce couperet ? »

Ces interrogations sur la mort surgissent à plusieurs reprises dans le texte, comme dans cette bouleversante adresse à Orphée :

« Orphée –

le chant est-il la mort, en vérité ?

Qu’est-ce que la mort s’il n’y a pas d’hymne pour la vie ?

Comment vivre si le coucher du soleil ne se renouvelle pas pour le lever,

si le lever du soleil ne se renouvelle pas pour le coucher ? »

Pourtant, si le poète s’interroge sur cette inéluctable avancée (« pourquoi marchons-nous alors que le pont se brise en nous »), celle-ci apparaît au fil des vers comme une aventure nouvelle, un voyage à venir qui ne vient pas clore un itinéraire mais en initier un nouveau – et il intitule ainsi l’épilogue de l’épopée poétique : « Fin / commencement ».

Ce voyage à venir viendrait s’ajouter à tous ceux qui ponctuent les étapes du texte qui se construit comme une errance de ville en ville. Gênes, Damas, Beyrouth, Éphèse, Londres – entre autres – dessinent un itinéraire de l’exil et d’un voyage de l’orient à l’occident de la méditerranée, et bien au-delà encore lorsque Shanghai devant le poète se déroule « sur un tapis de feu ». Ce voyage, ajouté à la structuration du poème en chants, invite inévitablement à associer le texte à l’Odyssée homérique, mais on peut aussi y voir la trace de la rihla ou récit de voyage, genre dans lequel se sont illustrés les explorateurs arabes de l’époque médiévale, tels Ibn Battûta ou Ibn Jubayr, fusionnant dans un syncrétisme culturel qu’Adonis n’a cessé d’explorer et de construire dans son œuvre. Pourtant, ici, l’Ithaque originelle – syrienne – que le poète a quittée tel « Sindbad s’aventur[ant] dans la mer d’Ulysse, dans la mer de Cadmos » n’est pas l’horizon d’un retour au foyer disparu devenu impossible :

« Fumée, nous nous mirons dans ses volutes nous l’esquivons tout en revenant

à elle fumée, l’amie fidèle qui restitue les mots et les choses à

leur origine approche et dis-moi : Est-ce qu’à présent ma maison est à l’entrée ou au fond du souk ? Ai-je une maison ?

La voici aveugle

les fontaines bêlent comme des brebis conduites à l’abattoir

et les gens sont traînés de prison en prison

la ville est-elle devenue un masque pour ses bourreaux ? »

Alors, il ne s’agit pas ici de décrire des lieux visités ni de les considérer comme des étapes vers le retour, mais de les réinventer poétiquement à travers la confusion des itinéraires. Dans le chant II, nous sommes « au cœur de Beyrouth », à moins que nous ne soyons « en Sicile » où surgissent « des miroirs / de Damas et de Beyrouth ». Dans le chant III, « Gênes est hôtel » : pour le poète itinérant, qui a transformé l’exil en errance choisie, seul le mouvement sans contrainte importe et permet à la pensée de se mettre en marche : « Une seule nuit / puis je continue vers la Méditerranée : sans étendard, / sans règle ». Passage après passage, aux carrefours des routes, la mer blanche devient palimpseste et espace de projection pour l’imagination. Il n’y a plus de désir de retour, mais la décision d’être en perpétuel mouvement : « L’identité, créatrice, est exil ». Aussi le voyage ne peut-il être uniquement géographique ; et le poète a fait de son corps même un terrain d’exploration :

« Mon corps m’est devenu autre sentier sur lequel j’avance et m’attarde

je voyage en lui, à partir de lui et j’y reviens un jour

je réveillerai ma vieillesse et lui raconterai mon voyage

en enfance »

Le texte se construit comme un perpétuel mouvement, géographique et poétique. L’Adoniada, c’est la poésie qui va. Adonis est bien celui que Jacques Lacarrière présentait comme le « pèlerin d’un lieu à venir [qui] façonne à mesure, par ses pas et par ses mots, l’horizon vers lequel il marche » (préface du recueil Chronique des branches, 1991).

Surtout, le voyage importe ici parce qu’il est d’abord le support d’une exploration intérieure. La poésie ne s’y fait pas recherche d’une identité, mais ouverture sur des identités multiples qui se construisent dans la « Multitude-une ». On note dans l’œuvre la présence de Dionysos interpellé et célébré dans le chant III, altérité et miroir : Adonis, le dieu solaire de la mythologie assyro-phénicienne, à qui le poète a emprunté son nom de plume, a été – comme le rappelle Bénédicte Letellier dans la préface – associé par Plutarque à Dionysos. Comme dans de précédents poèmes, on trouve (on suit ?) ici la trace des figures mythiques des aventuriers jetés malgré eux sur les routes qui ne cessent de bâtir des ponts, entre l’Orient et l’Occident tel Ulysse, entre le monde des vivants et celui des morts tel Orphée.

Contrairement à la majorité des recueils d’Adonis traduits, le texte français de Bénédicte Letellier n’est pas accompagné des vers originaux en arabe. Sans doute parce que le texte est déjà dense, et que les lecteurs et lectrices peuvent s’y plonger sans répit, pénétrant dans les pages du livre (à la mise en page extrêmement soignée) comme dans un monde. La préface, dense et concise, éclaire sans être explicative ; elle est poétique déjà, comme un seuil ouvrant sur les vers d’Adonis.

Les deux ouvrages sont tout à fait différents, l’un proposant des poèmes courts – presque des aphorismes parfois – et l’autre nous happant par sa longueur. Le premier s’appuie sur des images, sur du tangible ; le second absorbe le matérialisme pour travailler une matière évanescente. Dans Syrie un seul oreiller pour le ciel et la terre, les mots s’attachent aux choses, aux paysages, aux visages et aux couleurs de la Syrie. L’Adoniada, comme le dit très justement Bénédicte Letellier, « suggère ce qu’il reste après avoir écrit la simple matérialité des images, des mots et des choses ». L’un apparaît comme un retour à la source – certes disparue, inaccessible et assumée comme un fantasme –, l’autre, plus proche de ce que l’on connaît de la poésie d’Adonis, assume l’errance comme posture, l’absence de lieu d’origine, de départ ou d’arrivée, inventant une identité dans la poésie comme seule patrie.

Mais ces deux textes, en apparence tout à fait opposés, s’avèrent complémentaires, dessinant une trame poétique et la géographie d’un itinéraire de la Syrie à l’exil, de l’exil à la Syrie, et plus encore reconstruisant dans l’ailleurs la Syrie et le « moi » comme des objets poétiques en mouvement. L’un serait le retour aux origines géographiques par lequel la Syrie devient objet rêvé s’évanouissant derrière le voile diaphane du souvenir ; l’autre, un retour aux sources d’une poésie devenue terre – ou sans doute ciel – d’adoption du poète.