En 1979, exilé en France après avoir purgé en URSS une peine de six ans de travaux forcés pour avoir publié à l’étranger des textes qualifiés d’« antisoviétiques », Andreï Siniavski (1925-1997) écrit André-la-Poisse, un conte moderne sur l’ambivalence de la condition d’écrivain qui transpose avec ironie le merveilleux hoffmannien dans le cadre soviétique. Traduit par Louis Martinez, le texte avait déjà été publié en France en 1981. Dans l’élan des Services compétents, où Iegor Gran racontait avec facétie la traque de son père par le KGB, les éditions du Typhon ont eu la belle idée de rééditer ce court texte de Siniavski, précédé d’une préface de son fils devenu à son tour écrivain.

Andreï Siniavski, André-la-Poisse. Trad. du russe par Louis Martinez. Préface d’Iegor Gran. Éditions du Typhon, 168 p., 15 €

Siniavski dédie malicieusement son texte « à la lumineuse mémoire d’Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ». Les lecteurs français étant sans doute de moins fins connaisseurs de l’œuvre du romantique allemand que les lecteurs russes, mentionnons le subtil jeu de mots du titre russe, « Krochka Tsores », déformation à quelques lettres près de « Krochka Tsakhes », titre d’un conte d’Hoffmann traduit en français par « Le petit Zachée ».

Andreï Siniavski en famille © Iegor Gran

Chez Hoffmann, Zachée, fils d’une pauvre paysanne doué d’un corps de nain monstrueux, éveille la pitié d’une fée qui lui offre le don d’attirer les autres et de s’approprier les mérites de toutes les actions faites en sa présence. Chez Siniavski, la chance s’inverse en déveine : l’écrivain remplace le nom de Zachée, « Tsakhes », par « Tsores », mot d’origine yiddish qui signifie le malheur. Le petit André, atteint de bégaiement, reçoit la visite de la fée-pédiatre Dora Alexandrovna, à laquelle il demande le don de la parole et de l’écriture. Celle-ci le lui accorde généreusement, mais en échange il devra renoncer à l’amour. André ne cessera de susciter l’aversion générale. Pire, sans doute : il causera autour de lui le malheur sans jamais l’avoir voulu.

Une fois le pacte scellé, les malheurs s’enchaînent avec la régularité bien connue propre aux contes. Maudit par sa mère, André, qui ignore l’identité de son père, cause malgré lui la mort de ses cinq demi-frères les uns après les autres. Loin du cercle familial, à l’université d’État de Moscou, une bénigne conversation sur les races canines dégénère rapidement. « Mort à Siniavski ! », s’écrient les congénères de l’étudiant. L’écrivain s’est ainsi créé un double littéraire, stigmatisé par tous et préoccupé par l’obscure question de la culpabilité.

Il faut dire qu’en matière d’expérience de la persécution la trajectoire biographique du véritable Andreï Siniavski a de quoi impressionner. Non seulement l’auteur a été traqué par le KGB, soumis à l’humiliation du procès Siniavski-Daniel de 1966 et condamné aux travaux forcés, mais, une fois exilé en France, il a été voué aux gémonies par une large part de la presse de l’émigration russe, pour avoir parlé trop cavalièrement du grand poète national dans son livre Promenades avec Pouchkine (1975). Iegor Gran rappelle d’ailleurs dans sa préface l’épisode étonnant de cette seconde cabale anti-Siniavski à la fin des années 1970.

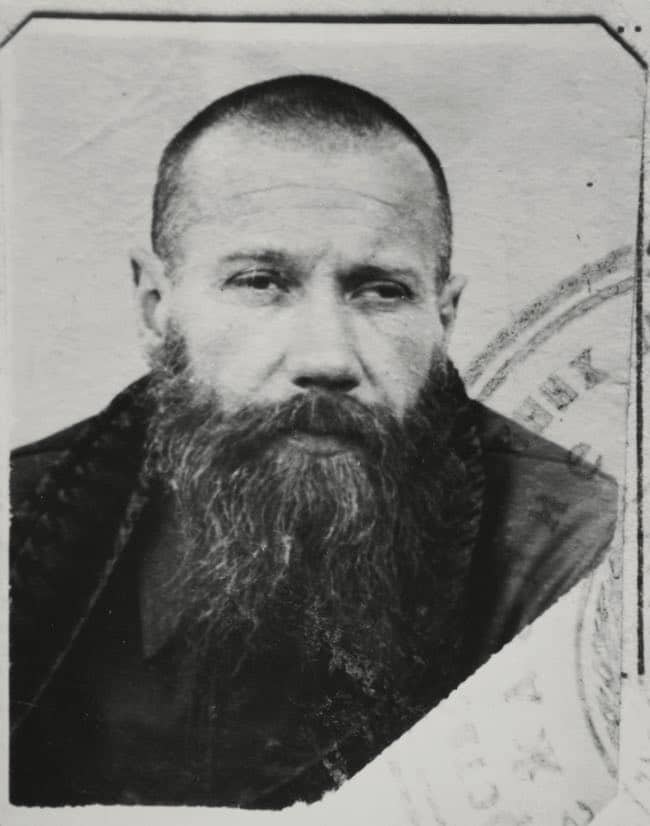

Andreï Siniavski © Iegor Gran

Mais refermons la parenthèse biographique pour revenir aux mésaventures du personnage du conte. Si la stigmatisation sociale de la vocation artistique n’est d’aucun pays, tout comme l’idée d’une ambivalence du don littéraire, formulée déjà par Baudelaire dans le poème « Bénédiction », ces questions prennent une acuité particulière dans une société, l’URSS, qui aura eu tendance à désigner certains écrivains comme « ennemis du peuple ». La malédiction d’André-la-Poisse est en effet indissociable de l’histoire soviétique. C’est dans un appartement communautaire, au milieu des plaintes d’une voisine agonisante, que somnole au début du texte le petit André dans son berceau. Le conte se réfère explicitement à des épisodes comme la Grande Terreur de 1937-1938 ou la Grande Guerre Patriotique.

Face à l’indigne héros, les demi-frères du narrateur semblent tous appartenir à une sorte d’establishment soviétique : l’un, ingénieur agronome dans un kolkhoze de pointe, est déporté pendant ces années pour avoir maugréé contre son salaire ; le suivant sera colonel de l’Armée rouge ; l’avant-dernier exercera le noble métier de chirurgien ; quant au dernier, il sera un haut dignitaire aux fonctions imprécises, habitant une luxueuse résidence qui donne au narrateur un avant-goût de paradis. La série de portraits des cinq frères est savoureuse, notamment celui du chirurgien, qui, malgré sa position sociale bien installée, cultive des goûts transgressifs : « ses lèvres fines s’animaient constamment d’un sourire sardonique : Rudyard Kipling ! Oscar Wilde ! Verlaine ! Vers Libre ! Il aimait les trébuchantes valeurs étrangères ». Parmi ces types sociaux divers, le narrateur se perd dans un questionnement identitaire sans fond. De quel homme est-il le fils ? D’un « ennemi du peuple », sans doute ? À la fin du conte, cette interrogation sur la naissance sera au cœur d’une complexe fantasmagorie orchestrée par la fée Dora Alexandrovna réapparue, devenue vendeuse dans un magasin d’alimentation.

Fidèle au programme littéraire qu’il avait formulé très tôt, Siniavski met en œuvre une forme de « réalisme fantastique » pour évoquer la société soviétique. La traduction de Louis Martinez cherche à rendre le style capricieux et inventif de l’auteur, fourmillant de jeux de mots et de réminiscences littéraires – Siniavski a enseigné la littérature russe et son essai Dans l’ombre de Gogol est un livre majeur : traduit par Georges Nivat aux éditions du Seuil en 1978, il est malheureusement introuvable en librairie aujourd’hui.

Marqué par un jeu fréquent sur l’oralité, André-la-Poisse puise notamment son énergie dans la tradition que les formalistes russes ont identifiée comme celle du skaz (en français, le « conte oral » ou le « dit »). Si la fable sur la vocation d’écrivain conçue par Siniavski est d’une noirceur et d’une amertume revendiquées, il émane de certaines pages un enchantement particulier, fruit d’un équilibre subtil entre le merveilleux et l’humour. Observons avec André-la-Poisse le mystérieux langage des gestes de la fée Dora Alexandrovna dans le magasin d’alimentation où elle travaille : « il me devenait évident que, tout en dansant et négociant, Dora n’en continuait pas moins de s’entretenir avec moi comme avec un comparse et à la manière des dieux, par hochements et allusions, allégories développées et symboles dont la précision excluait toute équivoque. Tantôt elle proposait du sel au creux de sa main avec une ironie à peine perceptible, tantôt elle brandissait un récipient par-dessus sa tête et tendait aux spectateurs de l’huile d’olive, tantôt, au bout d’un entrechat, elle serrait entre ses doigts des cigarettes de luxe portant le chiffre mystérieux de « Flore d’Herzégovine ». Le tout était de comprendre !… »