Quelques mois après un puissant premier roman, Le démon de la colline au loup, Dimitri Rouchon-Borie, chroniqueur judiciaire au Télégramme, nous revient avec Ritournelle. À partir d’un fait divers, il fait le récit saisissant d’une virée dans l’horreur en compagnie de trois types ordinaires, laissant le lecteur bouche bée face à ce déferlement de violence gratuite.

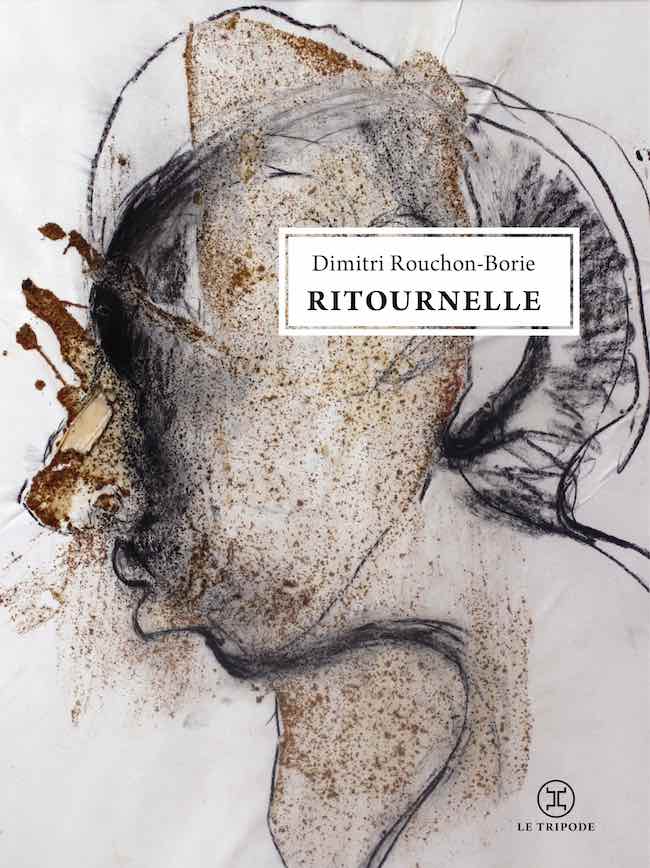

Dimitri Rouchon-Borie, Ritournelle. Le Tripode, 160 p., 13 €

Les cours d’assises sont des lieux de souffrance. On y cherche une vérité que l’on nomme « vérité judiciaire » pour ne pas offenser les philosophes, et qui prend forme au fil des débats : une vérité constituée de faisceaux d’indices, où s’entremêlent les faits et les discours, les silences et les mensonges. Au président de mener les débats, aux victimes de se débattre avec leurs larmes et leur peine, aux journalistes de se dépêtrer pour former un récit.

« Il y a ceux pour qui le texte officiel est un récit. Ceux pour qui il est un supplice. Et ceux pour qui il n’est qu’un outil », dit Dimitri Rouchon-Borie en incipit de son deuxième roman. Le journaliste a franchi la ligne de l’imaginaire pour combler le vide du récit judiciaire, et reconstituer un récit avec les fragments lancés dans le prétoire par les accusés, bouts de vérité subjective, reconstitution à partir de souvenirs fumeux, souvent brouillés par les circonstances des faits. « J’en fais le prétexte à des rêveries. Empathie saugrenue avec le réel, avec un passé dont j’ignore tout. Je m’empare des mots de la magistrate. j’imagine, je recompose, pour moi-même, le tableau des origines. Celui qui nous a tous conduits là, aujourd’hui. »

Et la chronique judiciaire entre dans la littérature. Après Le démon de la colline aux loups, rédigé dans une langue brûlante, où le protagoniste, enfant maltraité, décrit les pulsions meurtrières sous les traits d’un démon qui le dévore de l’intérieur, Dimitri Rouchon-Borie a repris un texte précédemment publié aux éditions La manufacture de livres sous la forme d’une chronique judiciaire, pour « l’enrichir d’éléments le faisant entrer dans la fiction, recherchant alors un peu plus encore une vérité inaccessible à un simple compte-rendu ». Ce choix de s’affranchir des faits et des discours prononcés dans le prétoire se justifie par la frustration que chaque chroniqueur judiciaire a déjà ressentie au sortir d’un procès : l’absence d’explication convaincante, la pauvreté d’un récit, l’inaccessibilité d’une vérité. Avec l’expérience, vient la conviction que, si tout doit être dit, tout ne peut pas l’être.

Ritournelle, sans commentaire ni analyse, déroule sans lyrisme la trame criminelle. Comme souvent, tout commence au bistrot, et finit dans un bain de sang. Ils sont trois, Monsieur Ka, Monsieur Ron et Monsieur Petit, ni marginaux, ni parfaitement insérés, qui vivotent sur leur côte bretonne, cherchant le plaisir dans l’excitation pour oublier la médiocrité de leur existence. Dans une virée sans contrôle, mus par la cocaïne et le désir sexuel, les trois compères font sauter toutes les barrières morales et jubilent dans un déferlement de violence gratuite.

Des faits sordides sont racontés dans une langue crue, dénuée de boursouflures ou d’emphase, la seule qui convienne, pour ne pas ajouter l’obscénité de l’adjectif à l’horreur du crime. Le style est loin de la langue de « Duke », ce « parlement » ad hoc qui porte le premier roman de Dimitri Rouchon-Borie, et qui n’appartient qu’au protagoniste du Démon de la colline aux loups. Le style de Ritournelle est sec et imagé. Il traque les détails de la cour d’assises que l’auteur connaît par cœur, les scènes familières qu’il dépeint avec virtuosité, sans pathos. Pas un mot de trop pour décrire en trois lignes les « douleurs respectives » des familles. L’essentiel est montré, place à la scène suivante. L’attitudes des accusés, qui ne convient jamais, l’interrogatoire du président – questions simples, réponses simples, évasives, imprécises, donnant une impression d’insolence. L’extrême pauvreté du discours des accusés, souvent de mise, est restituée par des dialogues secs et frustrants, dans lesquels le président, comme souvent, semble arracher des bribes d’explication. Comme dans la « vraie vie », un sentiment de révolte peut gagner le lecteur, observateur, effaré par l’indifférence, la froideur renvoyée par ces bonhommes enfermés dans leur box vitré. Faits, personnalité, les accusés se racontent et leurs fragilités narcissiques apparaissent.

Les défauts de la mémoire sont comblés par le dossier judiciaire, et les défauts du dossier judiciaire par l’imagination de l’auteur, qui s’embarque à partir des fragments de vérité dans le récit de l’action. Sa narration procède par ellipses. À une scène de procès succède une scène d’action : c’est le théâtre judiciaire mêlé au théâtre de la vie. Ici, pas de genre déterminé, tout est tragique, tout est comique. Immersion dans le quotidien de vies banales. Étincelle, succession d’événements, les faits s’enchaînent avec une simplicité déconcertante, presque naturelle. Des hommes oisifs, insatisfaits de leur quotidien, cherchent le grand frisson dans la poudre blanche et raclent les bas-fonds de leur région pour y dégoter, à tout prix, quelque plaisir charnel auprès de filles paumées. Mus par leurs désirs égoïstes, inconséquents et immoraux, ils se perdent dans une cavalcade où les paradis artificiels viennent brouiller la conscience et permettent la folie meurtrière — à moins que cette folie précède l’ivresse.

Dimitri Rouchon-Borie © D.R.

Cette folie ne touche pas à la santé mentale, mais bien à l’effondrement de toute barrière morale. Comment des hommes peuvent-ils commettre de tels faits sans être les « monstres » que les gazettes grandiloquentes dépeignent en lettres grasses sur papier glacé ? Pour le comprendre, il faut aller derrière les gros titres et s’attacher à la nuance. Monsieur Ron, Monsieur Ka et Monsieur Petit ne sont pas Landru ou Fourniret, des sadiques irrécupérables, mais des individus qui ont dérapé très loin ; ils ont commis l’horreur, mais sont votre voisin, « toujours poli, qui tient la porte aux dames ». Ils portent en eux une part d’humanité et la société porte en elle cette part de « monstruosité » qui, l’une et l’autre, s’étalent, en audience publique, devant les consciences. Ce décalage entre la normalité et la gravité extrême du crime ne peut être expliqué rationnellement, avec des outils et des concepts ; il doit alors être raconté, sous toutes ses formes et sans tabou, par les voix multiples qui ont commis le crime. Raconter un procès d’assises, c’est écrire un texte polyphonique sur le cheminement criminel, accepter le doute et admettre que tout ne peut pas être expliqué.

Il faut alors restituer minutieusement chaque instant de l’histoire pour déceler le glissement meurtrier, là où tout bascule, et c’est précisément la mission d’un procès d’assises. Tout doit être dit, sans aucune omission. Un procès d’assises ne se pare pas de la langue juridique ; c’est un parler ordinaire qui tente de raconter la banalité du mal. Les mots viennent comme ils peuvent, spontanés et souvent maladroits. L’humain est la priorité du roman, pas la procédure, c’est pourquoi le lourd protocole du procès criminel est gommé, les nombreux témoins et experts qui, tout le temps, se succèdent à la barre, ne sont pas évoqués à l’exception de ceux dont l’auteur a estimé qu’ils servaient son propos. Le procès d’assises est ainsi dégraissé, pour aller à l’os.

La double temporalité du roman – le temps du récit, le temps du procès – permet au lecteur d’observer « en direct » le regard porté par les accusés sur leurs méfaits, sans que le récit soit mis en pause. La prose de l’auteur virevolte entre les personnages, fixe leurs pensées et réflexions dans une expression fleurie. Au tribunal, où le temps semble arrêté, les détails ordinaires de la vie de palais sont comme des respirations, avant que l’on plonge de nouveau dans la nuit du crime. Un expert vient déposer à la barre, un témoin raconte la scène de crime, et le juge, impartial, apprécie. Et, toujours, l’agonie de la victime qui plane sur les débats. Tout dans ce récit annonce un désastre commis dans l’indifférence de ses auteurs, dans l’inconscience totale, dans ce que le langage ne peut désigner d’un autre terme que celui de « folie ». Ce texte permet au lecteur de l’appréhender dans toute sa complexité.