Disons-le de but en blanc : tout n’est pas blanc ou noir lorsqu’il s’agit du blanc, et le philosophe, plus d’une fois, doit hisser le drapeau blanc face aux énigmes dont fourmille cette couleur. À moins qu’il ne s’agisse d’une non-couleur, d’un pur zéro chromatique, ou peut-être de la somme de toutes les autres, aussi bienveillante et inclusive que l’humaine sagesse dont Descartes soulignait qu’elle ne reçoit pas plus de diversité des objets auxquels elle s’applique « que la lumière du soleil de la variété des choses qu’elle illumine ».

Disons-le de but en blanc : tout n’est pas blanc ou noir lorsqu’il s’agit du blanc, et le philosophe, plus d’une fois, doit hisser le drapeau blanc face aux énigmes dont fourmille cette couleur. À moins qu’il ne s’agisse d’une non-couleur, d’un pur zéro chromatique, ou peut-être de la somme de toutes les autres, aussi bienveillante et inclusive que l’humaine sagesse dont Descartes soulignait qu’elle ne reçoit pas plus de diversité des objets auxquels elle s’applique « que la lumière du soleil de la variété des choses qu’elle illumine ».

En effet, plus d’un philosophe se sera fait des cheveux blancs à vouloir percer à jour les secrets dont s’enveloppe cette candide incandescence, cette naïveté sans défaut. On ne fera pas à la philosophie un chèque en blanc pour nous éclairer au milieu de ces ténèbres ; mais on ne lui reprochera pas de faire toujours chou blanc, et on ne la prendra pas non plus pour une oie blanche. Reste que si certains philosophes ont marqué des points, et si quelques-unes de leurs découvertes sont à marquer d’une pierre blanche, ils sont loin d’avoir dissipé les obscurités de cette troublante (non-)couleur. Voici donc en guise d’apéritif une succession d’énigmes que nous présente ce trou noir théorique, cette lacune chromatique, ce vide papier que sa blancheur défend.

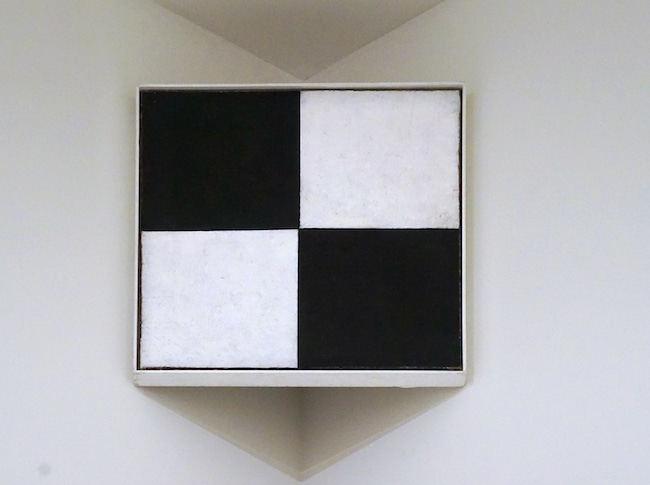

« Quatre carrés » de Kasimir Malévitch (1916, Fondation Louis Vuitton, Paris) © Jean-Pierre Dalbéra

Le blanc est-il une couleur ?

Et d’abord, faut-il parler du blanc comme d’une couleur parmi les autres ? Ou comme de celle qui les rassemble toutes ? Ou comme d’une non-couleur ? Si l’on définit la couleur par les trois axes selon lesquels elle varie, à savoir la teinte, la clarté et la saturation, le blanc se caractérise par sa situation à part. Il est la plus claire de toutes les couleurs, et cela par définition, puisque la clarté renvoie à la proportion de blanc (ou de noir) dans une couleur donnée. Mais le blanc est dépourvu de teinte et de saturation. Il n’a pas de teinte – si du moins il est parfaitement blanc – à l’égal du gris et du noir, il se range comme eux parmi les couleurs achromatiques. N’ayant pas de teinte, il ne peut pas non plus avoir de saturation, étant donné que la saturation désigne la proportion de teinte dans une couleur donnée par rapport à un point neutre achromatique (les couleurs désaturées tendent vers le gris). Le blanc ne se laisse donc définir que par rapport à l’une des trois dimensions qui régissent l’espace des couleurs.

Faut-il donc l’appeler une couleur ? Ou une non-couleur, comme l’affirmaient les impressionnistes qui ne « voyaient pas de blanc dans la nature » ? Si l’on définit la couleur par ses trois dimensions à la fois, le blanc assurément ne rentre pas dans cette catégorie ; si l’on accepte d’y inclure les couleurs achromatiques, il regagne cette dignité. On lit souvent que le blanc est la somme de toutes les couleurs. Ce n’est pas complètement vrai. La raison de cette affirmation est la fameuse expérience cruciale sur laquelle se fonde toute l’Optique de Newton de la décomposition de la lumière (appelée blanche) par un prisme de verre pur : à la sortie de ce prisme, les rayons possédant différents degrés de réfrangibilité présentent à la vue toutes les couleurs du spectre ou de l’arc-en-ciel. Newton en compte sept, par analogie avec les sept notes de l’échelle musicale (rouge, jaune, orange, vert, bleu, indigo, violet). Ces rayons qui ont divergé en traversant un milieu transparent différent de l’air peuvent être ensuite réunis à nouveau par un dispositif qui les fait converger – une lentille – pour redonner la lumière (blanche) initiale. On en conclut que le blanc est la somme de toutes les couleurs. Cette affirmation, bien sûr, vaut uniquement pour les couleurs de la lumière, et non pour les couleurs pigmentaires ou chimiques. Amalgamez toutes les nuances de la palette d’un peintre, et vous observerez que le résultat est tout sauf blanc. Pourtant, même pour la lumière, la conclusion de Newton n’est pas complètement fondée. On peut en effet obtenir le blanc par la réunion de deux faisceaux lumineux ayant des couleurs définies : par exemple, du rouge et du bleu-vert, ou encore du jaune et de l’outremer. En ce sens, il est faux de dire, comme Newton dans une lettre à Oldenburg, que le blanc « est toujours composé, et pour sa composition entrent toutes les couleurs primaires susdites mélangées selon des proportions convenables ». Deux rayons de couleurs complémentaires suffisent à produire du blanc. D’où une nouvelle question : est-il vrai que la lumière soit blanche ?

La lumière est-elle blanche ?

Bartole, homme de loi du XIVe siècle, qui avait établi une hiérarchie héraldique des couleurs, estimait que le soleil possédait la couleur la plus noble de toutes, celle de l’or. Contre lui s’emporte le philosophe Lorenzo Valla en ces termes : « Qui a jamais été assez aveugle ou sot, sinon Bartolo, pour dire du soleil qu’il est jaunâtre ? Lève les yeux, âne Bartolo… et vois s’il n’est pas plutôt d’une couleur blanc argenté [argenteus] ». Mais le soleil est-il blanc argenté au couchant ?

Newton, quant à lui, n’hésite pas à parler de la lumière solaire comme d’une lumière blanche, et, on l’a vu, de la blancheur comme de la somme de toutes les couleurs – ou plutôt, de toutes les couleurs de la lumière, car il y a des couleurs pigmentaires qui ne peuvent être des couleurs de la lumière : les ocres, les terre, les gris, les noirs, ou encore le rose. Mais faut-il qualifier vraiment la lumière solaire de blanche ? Cette lumière ne fait-elle pas plutôt ressortir la totalité des couleurs, comme l’humana sapientia de Descartes permet de connaître la multitude des objets qui s’offrent à l’esprit humain ? La lumière ferait alors ressortir le blanc au même titre que toutes les autres couleurs, sans privilège particulier, et elle ne pourrait être dite blanche en elle-même. Il faudrait plutôt la dire incolore, comme le conclut par exemple Eugène Chevreul lorsqu’il définit les teintes complémentaires comme étant celles qui se neutralisent en reformant de la lumière blanche, « c’est-à-dire incolore ». Peut-on trancher ce différend ? Ce qui est certain est que, dans l’experimentum crucis de l’optique newtonienne, la lumière qui a traversé le prisme se projette sur un mur, et, lorsque les rayons convergent à nouveau au moyen d’une lentille, la lumière ainsi recomposée se projette à nouveau sur ce mur. Cette paroi, même si Newton ne le dit pas, est probablement blanche. D’où une question inévitable : le blanc est-il celui du mur ou celui de la lumière ainsi recombinée ? Il ne semble pas y avoir plus de raisons de l’assigner à la lumière qu’au mur lui-même.

En réalité, le problème ne vient pas seulement de cette équivoque apparente. Il provient au moins autant de la manière dont nous employons l’adjectif « blanc » dans notre langue. Le blanc, en effet, s’entend-il en un seul sens ? Toutes nos applications de ce terme répondent-elles aux mêmes critères ? Le blanc du lait et de la neige est-il blanc dans le même sens que le blanc de la lumière ? Il n’est pas difficile de remarquer qu’en français de nombreuses choses sont qualifiées de blanches sans présenter le même type d’apparences visuelles. Le raisin peut être blanc, mais sa couleur ne ressemble guère à celle de la neige ; il se présente à nous très distinctement comme vert. Le vin blanc ne ressemble pas non plus à du lait, c’est au mieux un liquide jaunâtre. On pourrait multiplier les exemples. C’est que notre emploi de « blanc » est complexe et obéit à des règles différentes selon les cas. Tantôt, le blanc renvoie à une forme de neutralité chromatique, c’est le cas pour le vin blanc ; tantôt, il renvoie à une couleur paradigmatique, celle de la neige immaculée. On parle de « verre blanc » mais le verre blanc est simplement du verre transparent (on reviendra plus loin sur la possibilité de combiner blancheur et transparence). Et pourtant, le verre blanc ne ressemble pas à de la neige ! Pas plus que le blanc d’œuf.

Le pullulement des blancs

Est-ce à dire que le blanc est multiple, aussi divers qu’il y a de choses « blanches » ? Du reste, toutes les langues désignent-elles comme « blanches » le même genre de propriétés ? Ne sommes-nous pas condamnés en la matière à un relativisme linguistique et culturel ? Par exemple, les Grecs anciens entendaient-ils par leukos la même chose que nous ? Il suffit d’ouvrir le Bailly pour constater que leukos ne signifie pas de manière univoque « blanc », mais d’abord « brillant » ou « éclatant » (le soleil peut être qualifié de leukos), puis « clair », « pur », « limpide » « serein » (l’eau est, elle aussi, leukos) ; il signifie en troisième lieu « pâle », comme un alliage contenant de l’argent, et, seulement en quatrième lieu et par dérivation, il renvoie à la couleur de la neige. Est-ce à dire que les Grecs percevaient autrement que nous le sommet du mont Olympe en hiver ?

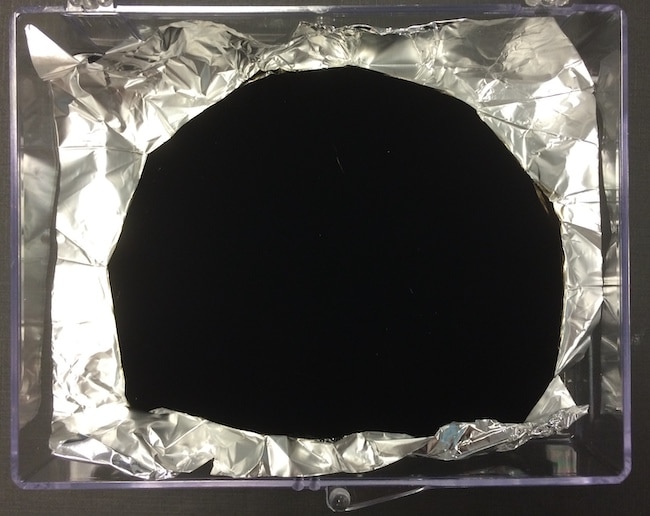

La peinture Vantablack sur un fond d’aluminium © CC/Surrey Nano Systems

Cela n’est-il pas encore plus vrai des Esquimaux, que la fréquentation quotidienne de la banquise et de la glace sous ses multiples formes a dotés d’une sensibilité exacerbée aux différentes nuances de blanc au point qu’ils ont développé un vocabulaire chromatique d’une extrême subtilité pour les désigner ? En vérité, cette supposée sophistication du vocabulaire de la blancheur dans la langue inuit n’est qu’un vaste canular. C’est l’anthropologue George Boas qui aurait mentionné un jour, dans son introduction au Handbook of Nord-American Indians, que les Esquimaux avaient quatre racines étymologiques différentes (signifiant respectivement « neige au sol », « neige tombant », « neige amoncelée », « congère ») pour désigner les différents états de la neige. Benjamin Whorf aurait aussitôt embelli l’histoire dans un article grand public en mentionnant sept racines différentes et en laissant entendre qu’il y en aurait davantage. En 1984, dans le New York Times daté du 9 février, le nombre des mots en inuit pour désigner la neige et sa blancheur avait déjà atteint la centaine. Or la consultation d’un dictionnaire nous apprend que les Esquimaux ont environ une douzaine de mots différents pour désigner la neige, c’est-à-dire à peu près autant qu’en français. Le blanc, décidément, se ressemble sous toutes les latitudes.

Raisons d’être blanc

Si le blanc se ressemble, nonobstant une certaine variété d’emplois du mot tantôt en référence à une couleur paradigmatique, celle de la neige, tantôt en raison d’une simple neutralité chromatique, comme pour le verre blanc, il n’en reste pas moins que les causes qui expliquent la blancheur sont diverses. On pourrait même dire qu’il y a autant de causes physiques de cette apparence qu’il y a de choses blanches, ou presque. Une étoile n’est pas blanche pour la même raison que la neige, ou que le brouillard, ou qu’une barre d’acier chauffée à blanc. Tantôt, la blancheur est due à des phénomènes de diffusion de la lumière, comme pour la neige ou le brouillard ; tantôt, à la température des atomes et des ions de l’étoile ; et à d’autres causes encore. C’est ce qui a pu faire croire à de nombreux philosophes (l’écrasante majorité, en vérité, à partir de l’époque moderne), que le blanc n’était pas dans la boule de neige que nous envoie un plaisantin mais uniquement dans la sensation que nous en retirons ou l’idée qui en est présente dans notre esprit. Locke l’affirme sans ambiguïté : « j’appelle idées la blancheur, la froideur et la rondeur, en tant qu’elles sont des perceptions ou des sensations qui sont dans l’âme ; et en tant qu’elles sont dans une balle de neige, qui peut produire ces idées en nous, je les appelle qualités ». Cela a donné naissance à l’une des théories philosophiques les plus curieuses qui soient, celle qui conçoit la couleur comme une projection de l’esprit sur les choses. Selon cette théorie, le blanc ne serait pas dans la neige, mais dans l’œil de l’observateur, et nous ne le verrions dans la neige que parce que nous l’y aurions projeté par un mystérieux mécanisme mental. Mais comment la couleur peut-elle être dans notre esprit (ou, comme le disent aujourd’hui les théoriciens des sciences cognitives, dans notre cerveau) si nous la voyons dans la neige ?

Laver plus blanc que blanc

Ceux qui ne sont pas de toute première jeunesse se souviendront peut-être qu’une publicité pour un baril de lessive promettait jadis à la ménagère de cinquante ans un lavage de son linge « plus blanc que blanc ». Coluche crut bon de la railler. Mais un blanc absolu est-il concevable ? Y a-t-il de l’absolument blanc ? Et si oui, à quoi ressemble-t-il ?

Le sculpteur Anish Kapoor a déposé en 2016 le brevet du Vantablack, une peinture noire faite de nanotubes de carbone capables d’absorber la lumière à 99,9 %, et conçue surtout à des fins militaires et aérospatiales. On baptise parfois cette couleur de noir absolu. Si l’on en badigeonne une partie du sol, l’œil s’y perd littéralement et on a l’impression de voir s’ouvrir sous ses pieds un abîme. Mais pourrait-on inventer un blanc « absolu » en ce sens-là ?

Si le Vantablack absorbe les longueurs d’onde de la lumière à 99,9 %, un blanc absolu devrait réfléchir ou réfracter la lumière solaire à un taux comparable. Que verrions-nous alors ? De la lumière pure ? Toute la question est de savoir s’il faut qualifier la lumière de blanche (voir ci-dessus). Car toute couleur visible n’absorbe-t-elle pas par définition au moins une partie du spectre lumineux ? N’est-elle pas une atténuation ou un obscurcissement de la lumière ? C’est ainsi qu’on l’a définie, de Marsile Ficin à Goethe. Ficin écrit par exemple dans son Quid sit lumen : « La couleur est une lumière opaque et la lumière une couleur claire ». Et Goethe qualifie les couleurs de « demi-ombres » (Halbschatten). Inversement, de la pure lumière, si elle est dirigée vers l’œil, aveugle, et à la limite on ne la voit même pas. La lumière ne permet de voir quelque chose que si elle se projette sur des objets et contribue à l’éclairage d’une scène. Par conséquent, si on pouvait le produire, un blanc absolu serait sans doute supra-chromatique ou extra-chromatique, de même que le noir absolu est infra-chromatique : il ne se verrait pas. Il serait à l’image de Dieu selon Ficin : une « lumière invisible ».

Cela permet d’apprécier par contraste que le blanc visible n’est pas de ce type. Il est comme un vaste silence au milieu des mélodies chromatiques de « cet hymne compliqué [qui] s’appelle la couleur », comme l’écrit Baudelaire. Il résonne en nous intérieurement, précise Kandinsky, « comme un non-son, ce qui correspond sensiblement à certains silences en musique, ces silences ne font qu’interrompre momentanément le développement d’une phrase sans en marquer l’achèvement définitif. C’est un silence qui n’est pas mort, mais plein de possibilités. Le blanc sonne comme un silence qui pourrait subitement être compris. C’est un néant, qui est jeune ou encore plus exactement un néant d’avant le commencement, d’avant la naissance. C’est peut-être ainsi que sonnait la terre aux jours blancs de l’ère glaciaire ». Le noir, de son côté, est « un néant sans possibilités, un néant mort après que le soleil s’est éteint, un silence éternel sans avenir ni espoir ». Il n’a d’équivalent que la mort, sauf lorsqu’il parvient à capter la lumière, et alors il s’irise de mille couleurs, comme les toiles de Soulages.

De quelle couleur est le cheval blanc de Niccolò Mauruzi da Tolentino ?

Le blanc ne tire pas seulement son éclat de la lumière qui le révèle ; il diffuse sa propre lumière. Parmi les couleurs, il est celle qui est au plus haut point lumière, pourrait-on dire, ou plutôt luminescence. La notion de luminescence a été forgée par Fritz Levedag, un peintre et dessinateur du Bauhaus. Frédéric Voilley explique sa découverte dans les termes suivants : « Au cours de ses exercices chromatiques, il constata que certaines couleurs se détachent de leur contexte et s’imposent à l’œil au détriment de leurs voisines. Dans un tableau donné, les couleurs plus ternes ou plus sombres semblent dépendre d’une telle note lumineuse qui agit comme un catalyseur et leur donne vie et pertinence. Au plan du clair-obscur, le point lumineux est souvent une petite superficie claire entourée de surfaces plus foncées ». Les couleurs sécrètent leur propre luminescence, qui est d’autant plus forte qu’elles sont plus claires, et qui leur donne la capacité, dans cette guerre continue entre tons que forme toute scène visible, de capter le regard et de s’imposer à l’attention. C’est pourquoi, comme le remarquait Rothko, « les tableaux ont leur propre lumière intérieure ».

« La Bataille de San Romano » de Paolo Uccello

Qu’on se tourne par exemple vers la Bataille de San Romano de Paolo Uccello. La monture du comte Niccolò Mauruzi da Tolentino émerge, toute pâle, au premier plan, captant aussitôt le regard et faisant rentrer en eux-mêmes les autres tons du tableau, fraîche et neuve au milieu de cet alignement des lances, de cette mêlée d’armures et d’équidés. Chaque couleur possède son gradient d’ouverture ou de fermeture, et le blanc est la plus extravertie, la moins opaque de toutes, elle est une diastole là où d’autres sont des systoles. Alberti souligne ce phénomène : « la couleur blanche produit un effet de fraîcheur et d’élégance, non seulement près du gris et du jaune, mais près de presque toutes les couleurs. Des couleurs sombres font excellente figure au milieu des couleurs claires, et inversement des couleurs claires sont belles quand elles sont entourées de sombre ». Mais il ne s’agit pas seulement de rehausser le clair par le sombre et vice versa. Le blanc est en lui-même un centre de radiation lumineuse qui déploie son propre espace de visibilité. Sa luminescence entre ici en résonance avec celle du rouge qui recouvre l’étrange et contourné couvre-chef du comte, comme un symbole de cette peinture savante. Il s’instaure un dialogue entre ces deux rayonnements. Au surplus, tandis que le tableau d’Uccello se distingue par sa perspective méticuleuse, son étagement en profondeur mathématique, la blancheur du cheval y rayonne selon une tout autre dimension, cette fois purement chromatique, sans rapport avec la première. Il s’instaure une tension, une lutte, entre la perspective cavalière et la blancheur éclatante de la monture – conflit qui rassemble le geste pictural sur lui-même et confère à la toile son aspect dramatique. Deux quotients de profondeur s’affrontent : celui de l’espace géométrique, tout intellectuel, et celui de la couleur, toute sensuelle, comme les deux pôles de cette peinture.

Le blanc peut-il être transparent ?

S’il est une énigme, à propos du blanc, qui a véritablement obsédé Wittgenstein dans ses Remarques sur les couleurs, c’est celle qui a été formulée pour la première fois par Runge dans une lettre à Goethe : « Blanc, de même que noir, sont tous les deux opaques ou corporels. On ne doit pas achopper sur l’expression verre “blanc”, par quoi on entend du verre clair. On ne peut pas imaginer une eau blanche qui soit pure, tout aussi peu qu’un lait limpide ». Pourquoi ne peut-on pas imaginer une eau blanche qui resterait néanmoins transparente et n’aurait pas l’apparence opaque du lait, alors qu’on peut manifestement imaginer une eau bleue ou rouge qui garderait malgré tout sa transparence ? Pourquoi ne peut-il y avoir quelque chose comme un blanc transparent ?

Il faut d’abord entendre correctement l’énigme. Il ne s’agit pas de nier que quelque chose de blanc puisse être aussi transparent, par exemple un linge de coton très fin qui laisse filtrer la lumière et permet d’apercevoir des formes par transparence. Il s’agit de dire que quelque chose de blanc ne peut être transparent dans le même sens où du verre peut être à la fois bleu et transparent, bleu-transparent si l’on peut dire. Pourquoi quelque chose de transparent ne peut-il dans le même temps être blanc (au sens où l’est la neige) ? Pour Wittgenstein, la réponse à ce problème ne fait guère de doute. Cette impossibilité tient à nos conventions grammaticales, aux règles que nous suivons (en partie inconsciemment) lorsque nous employons les mots « blanc » et « transparent » en français. Il n’y a en ce sens rien d’empirique dans l’impossibilité en question. « La non-transparence n’est pas une propriété de la couleur blanche, écrit-il. Tout aussi peu que la transparence est une propriété de la couleur verte » (I, § 45).

Pour d’autres philosophes, en revanche, il se pourrait bien que cette impossibilité soit de nature empirique. Qu’est-ce en effet que la transparence ? Un solide ou un liquide sont dits transparents s’ils transmettent la lumière en ligne droite, sans engendrer ni réflexion, ni diffusion, ni absorption sélective de celle-ci. Qu’est-ce maintenant qu’un objet blanc ? C’est un objet qui n’absorbe pas sélectivement certaines longueurs d’onde du spectre lumineux mais les réfléchit ou les réfracte à 80 % ou plus. L’impossibilité d’un blanc transparent se laisserait alors ramener, selon Jonathan Westphal, à une simple contradiction : « Un objet blanc transparent transmettrait presque toute la lumière incidente et ne réfléchirait pratiquement pas de lumière incidente (il est transparent), et il réfléchirait presque toute la lumière incidente et n’en transmettrait pratiquement pas ».

Est-ce le fin mot de l’énigme ? Ce n’est pas sûr. En effet, la réflexion non sélective de la lumière ne suffit pas à expliquer d’un point de vue physique la blancheur de nombreux corps en l’absence d’une autre propriété de la lumière, sa diffusion. C’est cette dernière qui manque dans les corps transparents puisque la lumière les traverse en ligne droite. C’est elle qui brouille les contours des objets perçus par transparence jusqu’à conférer au médium une certaine opacité. C’est la raison pour laquelle la blancheur est inversement proportionnelle à la transparence.

Toutefois, cette réponse est-elle satisfaisante ? On pourrait faire valoir que l’énigme qui a tant occupé Wittgenstein ne relève ni de pures nécessités grammaticales, ni même d’une simple impossibilité empirique, mais qu’elle ressortit plutôt à une impossibilité phénoménologique. Il faut en effet commencer par se demander comment apparaîtrait du verre « blanc-transparent » si cette combinaison était possible. Puisque, dans le cas du verre bleu-transparent, les objets situés derrière le verre conservent leur forme et leurs contours tout en apparaissant teintés de bleus, il devrait en aller de même dans le cas du blanc-transparent : ces objets aperçus par transparence devraient nous apparaître à la fois sans déformation de leur structure et teintés de blanc. Teintés de blanc ? Mais, on l’a vu, le blanc n’a pas de teinte, il s’agit d’une couleur achromatique. Il est donc impossible a priori que le blanc puisse teinter une autre couleur, et cette impossibilité est une impossibilité phénoménologique (tenant à l’essence même de cette couleur). Le blanc ne peut par essence s’ajouter à des teintes existantes pour les altérer ou les modifier. Tout au plus, il pourrait les « éclaircir ». C’est exclusivement une question empirique de savoir si certains dispositifs optiques, par exemple des verres produisant un effet de loupe, sont susceptibles, en intensifiant la luminosité, de provoquer un léger effet éclaircissant sur les couleurs. Mais, quoi qu’il en soit de ce problème, même des couleurs légèrement éclaircies ne nous apparaîtraient pas teintées de blanc. Non que nous ne soyons pas enclins à les appeler telles ; nous ne verrions rien en elles qui nous apparaisse phénoménalement comme blanc.

Le blanc : couleur de l’Être ?

Posons une dernière question en forme de semi-boutade. Le blanc n’est-il pas le ton de l’Être même ? C’est ce que semble suggérer Plotin lorsqu’il parle de cette pâleur comme d’« une forme qui domine l’obscurité de la matière » et de la présence en elle « d’une lumière incorporelle qui est raison et idée » (Ennéades, I, 6). C’est aussi, sans doute, ce qu’a voulu suggérer Malevitch quand il a cherché à opérer une « éclipse totale » du monde des objets et a abouti à ce qui représente peut-être le tableau suprémaciste par excellence, son Carré blanc sur fond blanc. Il peut alors écrire : « J’ai brisé les liens bleus et les limites de la couleur. Plongez-vous dans la blancheur, camarades-pilotes, à mes côtés, et nagez dans cet infini ».

La toile présente un contraste entre deux blancs : celui qui joue le rôle de fond est chaud et légèrement teinté d’ocre ; celui qui s’y détache en forme de quadrilatère est froid et légèrement bleuté. Aucun n’est un blanc pur, mais, en vertu de leur décalage même, le regard semble appeler de ses vœux un troisième blanc, celui-là virtuel, un blanc absolument pur qui se dégage de leur rapport différentiel. Un blanc souverain, pourrait-on dire, qui résulte de l’effondrement des deux premiers et du naufrage des autres couleurs, par conséquent situé au-delà d’elles. La « forme qui domine l’obscurité de la matière » de Plotin, peut-être. Ce blanc invisible est aussi un « zéro de formes », à égale distance de la forme et de l’informe, les contenant l’une et l’autre, et que le carré visible se contente de suggérer. Ce blanc dans lequel le regard doit s’immerger, dans lequel il peut « nager », n’est même plus le carré qui figure dans le titre du tableau, et qui reste une forme parmi d’autres. Comme le remarque Michel Brion, « Malevitch est sans doute le plus abstrait de tous les peintres puisqu’il a éliminé du tableau la forme figurative, puis la forme géométrique, et qu’après avoir dématérialisé ce qu’il restait de forme dans ses œuvres, il aurait voulu saisir une forme immatérielle qui ne pouvait être qu’une non-forme ». Saisir l’au-delà de la forme, le rien silencieux, absolument inobjectif et informel, qui rayonne à partir des formes et ne se confond avec aucune d’elles, n’est-ce pas, interroge Emmanuel Martineau, ressaisir la différence ontologique de Heidegger ? La question de Malevitch, écrit-il dans Malevitch et la philosophie (L’Âge d’Homme, 1977), est celle de « la vérité de l’être comme inobjectivité, c’est-à-dire comme Rien ».