Tu entrevois les blancs hétérogènes, neutres, bigarrés, blêmes, livides, pourtant joyeux, des écritures presque illisibles, des ombres presque effacées… Tu découvres les peintres Vassily Kandinsky, Henri Matisse, Robert Malaval, l’artiste italien Piero Manzoni, le poète et peintre Christian Dotremont, les écrivains Jean Grenier, Malcolm de Chazal, l’humoriste Alphonse Allais… et très souvent, dans les gypsothèques, dans les musées, dans les ateliers (de Giacometti, de Brancusi), dans les caves et les greniers, se multiplient des plâtres blanchâtres et des fantômes blafards.

Tu entrevois les blancs hétérogènes, neutres, bigarrés, blêmes, livides, pourtant joyeux, des écritures presque illisibles, des ombres presque effacées… Tu découvres les peintres Vassily Kandinsky, Henri Matisse, Robert Malaval, l’artiste italien Piero Manzoni, le poète et peintre Christian Dotremont, les écrivains Jean Grenier, Malcolm de Chazal, l’humoriste Alphonse Allais… et très souvent, dans les gypsothèques, dans les musées, dans les ateliers (de Giacometti, de Brancusi), dans les caves et les greniers, se multiplient des plâtres blanchâtres et des fantômes blafards.

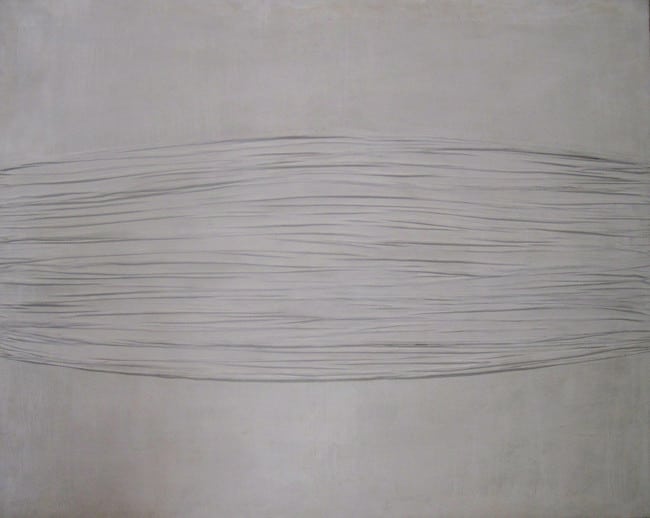

« Sur Blanc II » par Vassily Kandinsky (1923)

Pour Kandinsky, le blanc renvoie au silence à la fois froid et vivant, à un rien paradoxalement joyeux. Il évoque un monde d’où se seraient évanouies, effacées, toutes les couleurs « en tant que propriétés de substances matérielles ». Ce monde est situé au-dessus de nous et à distance. Il est le très-lointain et le très-haut. Il est « si élevé au-dessus de nous qu’aucun son ne nous en arrive. Il en tombe un silence qui court à l’infini comme une froide muraille, infranchissable, inébranlable ». Cette froideur, selon Kandinsky, contient et protège le joyeux, le vivant. Elle est antériorité, annonce de vie. « Ce silence n’est pas mort, il regorge de possibilités vivantes. […] C’est un “rien” plein de joie juvénile ou, pour mieux dire, un “rien” avant toute naissance, avant tout commencement ». Le blanc, pour lui, est une sorte de pré-originaire, un archaïque échappant à toute mémoire, antérieur à toute autre présence que lui-même. Le blanc était avant que quiconque fût. « Ainsi, peut-être, a résonné la terre, blanche et froide, aux jours de l’époque glaciaire » (Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, 1911).

La blancheur est, pour Matisse, d’abord celle du papier. Son dessin, son « trait ému » doit préserver cette blancheur et, en quelque sorte, la faire chanter. « Aussitôt que mon trait ému a modelé la lumière de la feuille blanche, sans en enlever sa qualité de blancheur attendrissante, je ne puis plus rien y ajouter, ni rien en reprendre » (Écrits et propos sur l’art, 1972). Matisse n’a pas affaire à un papier que sa blancheur défend, mais bien plutôt à une blancheur accueillante, complice et révélée par ce qui la marque sans la souiller. Il note également que dessiner diversifie les zones de la feuille, y crée de subtiles variations : « Je modifie les différentes parties de mon papier blanc, sans y toucher, mais par des voisinages ». Lorsqu’il crée ses papiers découpés, le blanc l’intéresse au moins autant que les formes colorées qu’il y place : « Le blanc intermédiaire est déterminé par l’arabesque du papier-couleur découpé qui donne à ce blanc-ambiant une qualité rare et impalpable ».

« Nice, Cahier noir » par Henri Matisse (1918), exposition « Verzauberte Zeit » à Hambourg © CC/Bernard Blanc

Parfois aussi le blanc est vécu comme une sorte de maladie. Entre 1961 et 1965, l’artiste Robert Malaval produit ce qu’il nomme le Cycle de l’Aliment blanc : au moins cent vingt reliefs et sculptures-objets, environ cent trente dessins. L’aliment blanc est en général du papier mâché, il peut également être figuré par du riz ou des cacahuètes peintes en blanc, de la cire, etc. Chez Malaval, l’aliment blanc parasite le bois d’un fauteuil, le plâtre d’une statue, une boîte, les jambes ou le buste d’un mannequin. Il s’attaque aux armoires normandes, aux chaussures, aux formes féminines. Il gonfle un canapé qui semble « enceint » d’on ne sait quelle horreur.

Le blanc ici envahit toute chose, la déforme, s’en nourrit, vit à ses dépens. Venu d’on ne sait quel ailleurs, le blanc parfois se développe en volutes. Plus souvent il se gonfle, s’étend en pustules, en cloques, en boursouflures, en kystes, en excroissances cancéreuses. Le blanc, pour Malaval à cette époque, est contagion, envahissement, encombrement [1].

Depuis 1957, Piero Manzoni crée des œuvres blanches : œuvres en coton, en plâtre, laine de verre, toile blanche cousue, etc. Ces œuvres, il les désigne comme achromes. Il voit dans la blancheur une approximation du neutre, de l’incolore. Le blanc, dit-il, « ne représente pas un paysage polaire, n’est pas une matière évocatrice ou une belle matière, une sensation ou symbole ou autre chose encore ». Piero Manzoni cherche le « rien de plus ». Il veut faire surgir la non-couleur et rien de plus. Il souhaite produire (par une couleur, mais qui selon lui serait la moins colorée possible) « une surface sans couleur qui n’est rien d’autre qu’une surface sans couleur ».

« Achrome Bianco » par Piero Manzoni © D.R.

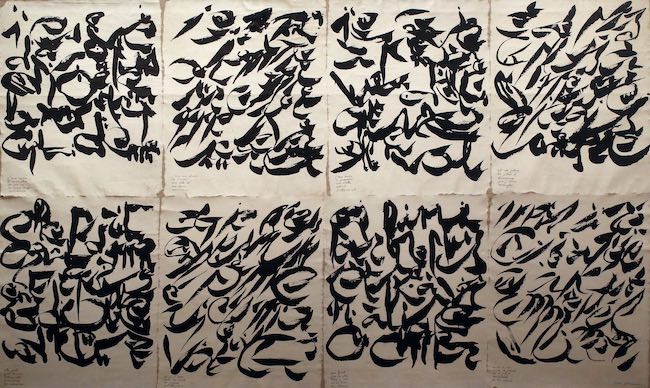

Écrire en blanc sur du blanc : tel est par moments le travail du poète et peintre Christian Dotremont, l’un des fondateurs du mouvement Cobra. Il trace dans le paysage lapon ce qu’il nomme des « logoneiges » ou des « logoglaces ». Il laisse dans la neige des écritures qu’effaceront le vent et les nouvelles chutes de neige. Il marche dans le blanc qui, selon lui, abolit toute ombre, tout noir : « Il y avait, écrit-il, tellement de neige que mon ombre partait au diable ». Ses « logogrammes » s’adressent souvent à celle qu’il aime.

Deux écrivains dialoguent : Jean Grenier et Georges Perros. « Vous avez toujours conservé, écrit Perros à Grenier, un espace blanc, d’ordre religieux, que vous avez habité de temps en temps, mais auquel personne n’a eu accès ». Zone interdite, terrain protégé que le sujet lui-même n’occupe que de façon éphémère, où il ne s’installe pas, lieu blanc où se rencontreraient un Dieu caché et un individu silencieux, un espace se définit par son blanc. Ici le mystère est blancheur. Georges Perros parle de cette blancheur pour désigner ce qui se devine, sans se livrer… À la mort de Grenier, raconte plus tard Perros à Jean Roudaut, on retrouve des prières cousues dans sa veste. Alors la métaphore du blanc semble justifiée par une écriture noire inscrite sur le papier blanc, écriture qui s’ailleurs semble destinée à n’être lue par nul homme. Elle est écriture cachée, doublure étrange d’un vêtement, objet obscur retrouvé après la mort de celui qui, vivant, conservait dans sa vie un espace blanc [2].

Sans doute ne relit-on pas assez souvent l’étrange livre de Malcolm de Chazal, Sens-plastique (Gallimard, 1948), qui a intéressé Jean Paulhan. Malcolm de Chazal pense d’abord le blanc en liaison avec la lumière : « La lumière est un drapeau à hampe jaune, où le blanc passe par tous les tons, de l’incolore au blanc laiteux ». Il est ami de certaines teintes, ennemi des autres : « Le blanc intercalé tue les teintes foncées, et ressuscite les teintes claires ». Il est peut-être (comme le noir) impossible à voir : « Il faudrait un soleil dans l’œil pour voir le noir absolu, et une lune absolue pour voir le blanc total ». Parfois il se définit comme infini ralentissement du gris : « Ralentissez le gris et vous aurez le blanc ». Ou bien il est en quelque sorte raboté : « Les râpures du blanc dans la lumière donnent le bleu pâle, grâce aux effets d’ombre entre les copeaux du blanc. Le bleu du ciel est le résultat de la lumière blanche subdivisée par les râpes de l’air. »

« Logogrammes » par Christian Dotremont (1978) au Musée des Beaux Arts d’Ixelles © CC/Jean-Louis Mazières

Mais vous ne voudriez pas en rester à cette vision inquiétante du blanc… Vous choisiriez de relire Alphonse Allais « anticipant » avec humour certaines recherches picturales du XXe siècle. Il imagine des œuvres monochromes et leur invente des titres. Une œuvre noire s’intitule Combat de nègres dans une cave, pendant la nuit. Un monochrome bleu (presque un tableau d’Yves Klein) se nomme : Stupeur de jeunes recrues apercevant pour la première fois ton azur, Ô Méditerranée. Un monochrome rouge a pour titre : Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge. Quant au tableau blanc, tout blanc, il se définit comme Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige. Car pour l’humoriste le vierge est du côté de la pâleur et de l’hivernal (Œuvres posthumes, tome 2, La Table Ronde, 1966).

Se rencontrent, par exemple, les plâtres d’Alberto Giacometti dont Jean Paul Sartre dit en 1943 : ce serait « une matière sans poids, la plus ductile, la plus périssable, la plus spirituelle : le plâtre. Il le sent à peine au bout de ses doigts, c’est l’envers impalpable de ses mouvements ». Dans l’atelier du sculpteur, Sartre évoque « d’étranges épouvantails faits de croûtes blanches ».

-

Voir Gilbert Lascault, Robert Malaval, Art Press/Flammarion, 1984.

-

Voir l’article de Richard Millet dans La Quinzaine littéraire, 16 juillet 1983.