« Ils ne m’ont pas laissé finir » : c’auraient été les derniers mots d’Isaac Babel avant son exécution. Ces paroles, on les retrouve dans Le fantôme d’Odessa, roman graphique de Camille de Toledo et Alexander Pavlenko. En 2018, l’écrivain et le dessinateur avaient consacré un ouvrage à d’autres fantômes du XXe siècle avec Herzl. Une histoire européenne. Outre le fondateur du sionisme, on croisait un certain Ilia Brodsky, qui avait fui les pogroms et vivait à Londres. Violence totalitaire, antisémitisme, utopie : une même trame unit les deux livres.

Camille de Toledo et Alexander Pavlenko, Le fantôme d’Odessa. Denoël, coll. « Graphic », 224 p., 24,90 €

Isaac Babel a longtemps été connu pour ses Contes d’Odessa. Sophie Benech, traductrice de l’intégralité de l’œuvre, préfère le mot « récits ». La différence est de taille. Le conte renvoie à l’imaginaire, le récit met en valeur le réel. Toledo et Pavlenko reprennent dans leur album ces récits d’Odessa dans la version conçue pour le cinéma. Babel travaillait avec Eisenstein à un film, finalement réalisé par un tâcheron qui déforma l’œuvre. Des ordres venus d’en haut avaient de toute façon contraint Babel : « J’ai écrit les trois quarts du scénario mais je ne m’en sors pas avec le dernier quart. […] Parce qu’on m’oblige à travailler de manière fausse, autrement dit à y plaquer de l’idéologie ». Bénia Krik, le roi d’Odessa, voleur anarchiste, sorte de Robin des Bois qui refuse de tuer, rejoignait les bolcheviks pendant la guerre civile et accomplissait son devoir révolutionnaire. Contresens absolu, mais c’était de saison. Il n’y a qu’une fin qui aurait été vraisemblable : Krik était abattu par les bolcheviks. Comme l’explique Sophie Benech, on changeait d’époque, « la fin du chaos annonçait le début d’un communisme rationnel, froid ». Et Babel, comme Bénia Krik, en subirait les conséquences.

© Denoël Graphic

Le fantôme d’Odessa est construit en trois temps : l’année 2005, le 27 janvier 1940 et les années 1913 à 1921. En 2005, aux États-Unis où elle vit, Nathalie Babel, fille d’un premier mariage d’Isaac Babel, reçoit un appel téléphonique d’Andreï, un membre de Mémorial, l’association qui défend le souvenir des victimes de la terreur stalinienne. Andreï a retrouvé une lettre de Babel et veut la lui transmettre. Ensuite, on voit Babel dans sa cellule après son arrestation. Il a compris qu’il ne sortirait pas de là et, à l’instar de Meyerhold, il espère la mort qui mettra fin à d’infinies tortures. Le noir et blanc domine, inspiré du trait de Franz Masereel : des silhouettes en ombre chinoise, des traits simplifiés mais expressifs, des cadrages qui donnent un sentiment de vertige : contreplongées, gros plans sur la face des tortionnaires, vues d’en haut sur la victime, jeu de champs-contrechamps qui rythment les pages avec toujours au centre, en couleur, le visage rond et bonhomme de l’écrivain qui tente de survivre. La troisième partie du roman, tout en couleurs vives, relate divers épisodes de la vie de Bénia Krik, à Odessa. On le voit avec ses compagnons, dans ses affaires, petites ou grandes. Le dessinateur montre la rue, donne à entendre ces injures qui « sentent le bouillon et la magie noire ». La ville renait sous le trait, avec ses enseignes écrites en yiddish, ses ruelles, et surtout son soleil si important pour l’écrivain.

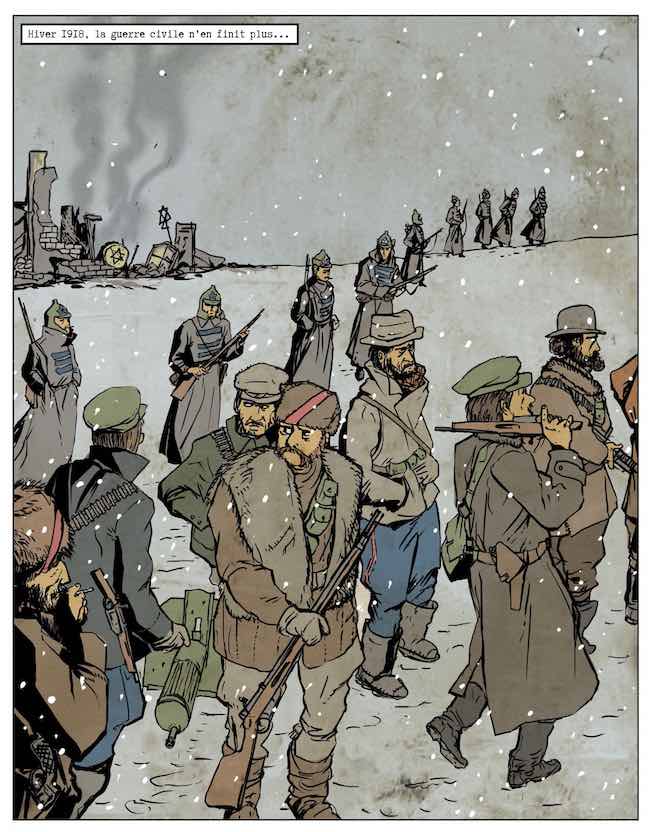

On voit Krik sur le front lors de la guerre civile, telle que Babel la décrit dans Cavalerie rouge, un reportage qu’il avait conçu en journaliste, adoptant un pseudonyme typiquement russe. Il dépeint des scènes d’une extrême violence. Cette violence le fascinait sans qu’il la justifiât jamais au nom d’un idéal : « les écrivains ne sont pas là pour dire ce qui est juste, ils sont là pour raconter », écrivait-il. La troisième partie du livre nous ramène dans la cellule, au moment de l’exécution sommaire. Le noir et blanc, les formes schématiques et brutales, les visages en gros plan reviennent. Puis, comme un post-scriptum, la fameuse lettre que lit Nathalie clôt ou presque ce bel album.

© Denoël Graphic

Cette description me paraît importante parce que nous avons longtemps eu une image figée d’Isaac Babel. Nous ne le connaissions que par l’histoire de Bénia Krik et nous avons découvert l’ampleur d’une œuvre avec l’édition du Bruit du temps. Histoire de mon pigeonnier en est un bon exemple : sous son titre bucolique, c’est le récit terrifiant d’une enfance passée sous la menace des pogroms. Le texte est autobiographique, même si l’auteur modifie ou invente. La violence est déjà présente, à peine atténuée par les moments heureux de l’enfance. Cet esprit de Babel (et cette plume), un écrivain en est l’héritier : Danilo Kiš dans Chagrins précoces.

Cela étant, pour ce qui est de l’œuvre féconde de Babel, il faut compter avec tout ce qui manque. À partir de 1935, il a du mal à écrire, il sent la menace. On peut lire dans l’édition des œuvres complètes deux récits, « Gapa Goujva » et « Kolyvouchka », consacrés aux collectivisations forcées et au sort des koulaks. Babel continuait donc d’écrire, il ne demandait qu’à retourner à sa table de travail peu avant qu’on ne l’exécute. Nul ne sait ce que ses manuscrits sont devenus. L’une des hypothèses est qu’ils sont perdus au milieu des millions d’archives conservées ici ou là. Il est en revanche certain que Babel n’a pas écrit la lettre à sa fille Nathalie qu’on trouvera à la fin de l’album. Elle est l’œuvre du scénariste et écrivain, mais sa teneur n’a rien d’invraisemblable. Les auteurs ont écrit pour les enfants de ce nouveau siècle. La photo montrant Nathalie en compagnie de son père peut se lire de cette façon, de même que les pages dans lesquelles Nathalie, devenue âgée, communique avec Andreï. Cet album est un maillon de la transmission.

© Denoël Graphic

Camille de Toledo joue sur la mince frontière entre réalité et fiction sans jamais aller trop loin. Et surtout en évitant un pathos qui trahirait la pensée et le style de Babel : « Je voulais faire avec l’écriture ce que Goya a fait avec Napoléon. Peindre pour voir au-delà de ce qui peut être vu, pour donner à sentir ce qui broie la vie », lit-on dans la lettre. Fantôme d’Odessa, Babel nous hante comme Herzl le fait, ou Ilia Brodsky, personnage imaginaire, lui, et pourtant bien réel par ce qu’il incarne. Ils étaient trop complexes pour un temps qui voulait du noir, du blanc, du simple ou, pire, du simplifié. Babel aurait pu vivre en France comme sa première épouse et Nathalie, leur fille. Il lisait Maupassant en français, il avait de nombreux amis, tel Malraux qui n’a jamais su ce qu’endurait Babel en 1940. Mais, comme il le dit dans l’album : « Sans la Russie, j’étais un chardon sans terre ».

L’entretien avec Sophie Benech donne à cet album un relief particulier, met en perspective Babel et ses contemporains, comme Mandelstam. Aujourd’hui, explique la traductrice, le gouvernement russe fait tout pour atténuer les crimes de Staline. Au nom de la lutte contre le nazisme, ou de réalisations sur le plan économique, le pouvoir, quant à lui, minore la terreur dans les manuels scolaires. L’oubli et la négation sont les meilleurs moyens de transformer un peuple en une sorte de troupeau docile, seulement préoccupé par la consommation et le divertissement.

© Denoël Graphic

Poutine et consorts empêchent les organisations non gouvernementales de mener à bien leur travail de mémoire. Mais pas seulement : l’immensité des crimes crée un paradoxe. Une ONG veut honorer la mémoire des morts au polygone de Boutovo, où se trouvent les fosses communes. Et quels noms inscrire ? Ceux des victimes seules ? Quid de tous ces bourreaux devenus victimes, lors de la « liquidation des liquidateurs » ? Les malles de Babel sont peut-être quelque part, remplies de textes de toutes sortes. Il nous en manque un, à nous qui aimons par exemple Vie et destin ou les Reportages de guerre de Grossman. Si, comme ce dernier et Ehrenbourg, Babel avait survécu à la terreur, il aurait sans doute été reporter de Stalingrad à Berlin. On imagine le récit qui aurait fait écho à Cavalerie rouge. Comme les auteurs de l’album, j’ai envie d’écrire avec des « si » : c’est le mot qui ouvre aux uchronies.