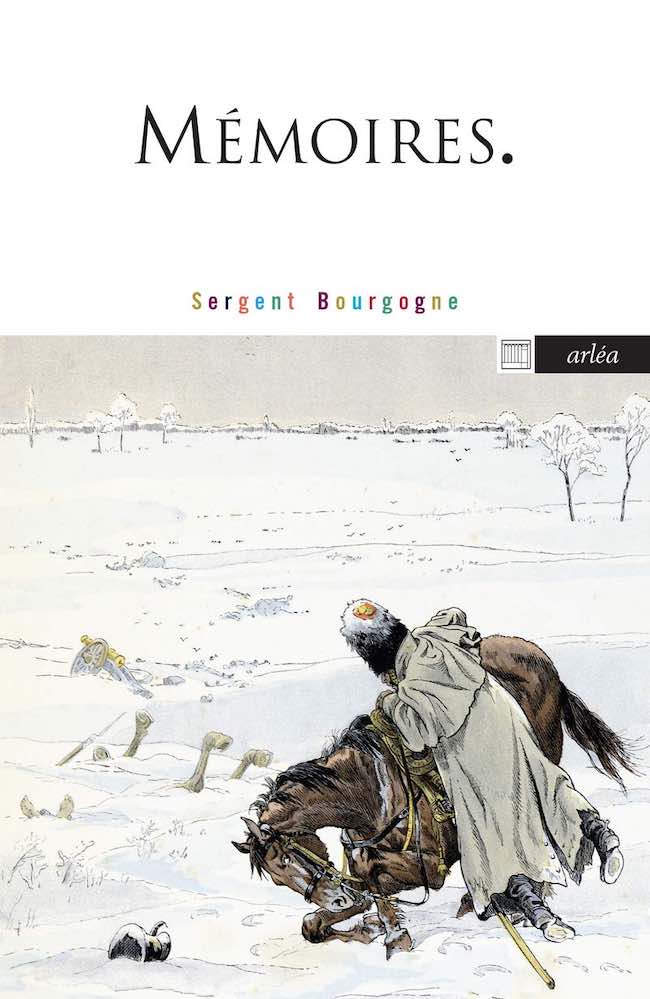

Après avoir décrit les rues embrasées de Moscou, dont les maisons s’effondrent et barrent le chemin comme les arbres dans les forêts en feu, le sergent Bourgogne, dans ses Mémoires, publiés en 1992 et récemment réédités (éditions Arléa), évoque le désert blanc. Grenadier de la Garde impériale, il est doué d’un talent littéraire remarquable, aussi sobre que pertinent. Il raconte, sans euphémismes, sa retraite de Russie.

Après avoir décrit les rues embrasées de Moscou, dont les maisons s’effondrent et barrent le chemin comme les arbres dans les forêts en feu, le sergent Bourgogne, dans ses Mémoires, publiés en 1992 et récemment réédités (éditions Arléa), évoque le désert blanc. Grenadier de la Garde impériale, il est doué d’un talent littéraire remarquable, aussi sobre que pertinent. Il raconte, sans euphémismes, sa retraite de Russie.

Adrien Bourgogne a bien retenu la date : après la pluie et la boue, le 29 octobre 1812, il neige. La mort blanche sévira sans interruption jusqu’en Prusse. Ainsi, quand les tourbillons de neige menacent le prince Emile de Hesse-Cassel, les restes de son armée, 700 hommes environ en manteau blanc, l’entourent debout, en rangs serrés, toute la nuit, pour le protéger. Le lendemain, les trois quarts sont morts et déjà ensevelis sous les flocons. La nappe blanche, insatiablement, digère les corps, comme celui du bébé de la cantinière qui vient d’accoucher. À coups de hache, un sapeur creuse une tombe dans la glace.

« Épisode de la campagne de Russie » par Nicolas Toussaint Charlet (1836) © D.R.

L’étendue blanche cache le chemin qu’il ne faut, à aucun prix, quitter. Perdu, Bourgogne, voit sa dernière heure arriver : « Nous allions mesurer la terre de tout notre long et nous enterrer dans la neige. Enfin, après une marche pénible, nous eûmes le chagrin de nous retrouver au point d’où nous étions partis, une heure avant ». Il faut prendre garde aux cosaques qui harcèlent les débris de l’armée et aux maisons détruites dont les caves, remplies de neige, constituent, comme les sables mouvants, un piège redoutable dont on ne sort pas.

La neige isole aussi car les plus forts marchent vite, ce qui fait qu’un jour Bourgogne se retrouve seul dans l’immensité d’une forêt blanche impénétrable… Les flocons, d’une densité inconnue des soldats en retraite, égarent et font perdre les traces des prédécesseurs ; ils altèrent aussi la vision en éblouissant. Les cadavres de chevaux et de soldats constituent alors des repères, tels des statues de marbre qu’un chaos aurait bouleversées. Mais, scène de cauchemar, il ne faut pas s’empêtrer la nuit dans les corps emmêlés et figés avec armes et chevaux !

Comme la mer, la nappe blanche recouvre des trésors inouïs. Des voitures à caissons, échouées, timons disloqués, roues brisées, sont abandonnées. Sous les flocons scintillent des pièces d’orfèvrerie, des tableaux, des vases et des tissus somptueux, dérobés à Moscou. À mesure que la marche tourne au calvaire, apparaissent des sacs d’argent et d’or, par millions. La plupart les délaissent mais quelques soldats-flibustiers cherchent à s’en saisir. Toutefois, les sacs alourdis condamnent vite le marcheur qui s’enfonce dans la neige. Bourgogne, étonnant, ne perd pas ses qualités intellectuelles lorsqu’il rencontre un caisson de livres : « Pendant plus d’une heure, je ramassai des volumes que je parcourais un instant ». Étrange tableau que celui, sur fond blanc, d’un grenadier d’une armée disloquée occupé à lire Voltaire, Buffon ou Rousseau.

© Hugo Pradelle

Il faut cependant, faute de paille, dormir dans la neige. Les beaux uniformes chatoyants disparaissent vite. Éclectique, Bourgogne se couvre d’une peau d’ours, la tête de l’animal sur la poitrine, et d’un bonnet de rabbin sous son Shako.

Le blanc s’oppose au blanc. On parvient providentiellement à tuer un ours blanc. Dans un magasin de farine dévasté où dormit l’Empereur, Bourgogne, muni de son sabre, parvient à recueillir avec astuce un peu de farine blanche tombée entre les lames du plancher. Pour s’orienter, lorsqu’on est perdu, il convient de couper le tronc d’un bouleau : alors qu’au nord l’écorce est « rousse et gâtée », au midi elle est « blanche et bien conservée ».

La froide et lassante blancheur rend aussi somnambule. Le sommeil fatal cherche à s’emparer des soldats qui tentent de marcher en se donnant le bras pour somnoler sans s’endormir. Ils se transforment néanmoins en bonshommes de neige avec des glaçons dans la barbe et les moustaches. Elle rend également fou : un soldat se prend à danser, à chanter et entraîne ses compagnons dans le fossé gelé ; un Piémontais se met à marcher à quatre pattes et pousse des cris d’ours. Psychologue, Bourgogne pense que son camarade se croit dans ses montagnes et joue comme un enfant avant de mourir.

La couleur rouge apparaît souvent, en contrepoint du blanc, avec le sang des chevaux qui subissent une hécatombe. La braise rougeoyante d’un feu primitif sauve car elle permet de dégeler la viande, encore faut-il trouver du bois sec. Des soldats, aux visages écarlates, effraient dans la blancheur ambiante : ils ont gratté dans la neige des miettes de biscuits tombées d’un caisson pillé et se sont écorché les mains qu’ils portent à leur bouche. Souvent les doigts tombent…

Bourgogne se dit quelquefois qu’il ne devrait pas raconter ce cauchemar blanc dans lequel les vivants « se partageaient les dépouilles des morts, et souvent, à leur tour succombaient » mais il tient à la vérité. Jamais il ne profère une plainte contre l’Empereur. Les soldats s’émeuvent même lorsque, le 25 novembre, celui-ci passe, à pied, un bâton à la main.

Ce récit dantesque est à mettre en parallèle avec De Moscou à Paris avec l’Empereur de Caulaincourt. Cet admirateur, toujours distant cependant, de Napoléon est embarrassé par l’attitude de l’Empereur qui échafaude des projets dans un déni indécent du désastre. Dans l’étendue neigeuse qu’il va parcourir en partie dans un petit traineau couvert et inconfortable, Napoléon est pressé d’arriver à Paris « afin de devancer la nouvelle de nos désastres » ; « La confiance en son génie » doit atténuer le désarroi de l’opinion. Sorte de Picrochole, il se croit aimé des États vassaux, imagine la reconstitution de son armée et s’attend à la chute imminente du gouvernement anglais. Pour son armée morte, ni commisération ni remords.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)