Pour ceux qui s’intéressent à la littérature yiddish, les travaux de Jean Baumgarten sont depuis longtemps de précieux guides dans les méandres de la transmission de la tradition en vernaculaire, mettant en évidence son rapport à l’hébreu, aux textes essentiels du judaïsme et aux phénomènes de circulation des savoirs en même temps que des textes. La parution conjointe de deux livres, bien différents mais liés par la figure médiatrice du compilateur et imprimeur du XVIe siècle Shimon Guenzburg, prolonge cette continuité de la recherche « savante » chez Baumgarten, mais témoigne également d’une bifurcation surprenante dans le sens de la fiction et du partage de l’univers des savoirs juifs en direction d’un plus vaste lectorat. Ces ouvrages sont révélateurs du processus d’extension d’une culture religieuse lettrée lorsqu’elle passe par sa vernacularisation et sa diffusion dans des couches de population moins directement ciblées par l’adresse initiale.

Jean Baumgarten, Des coutumes qui font vivre. Suivi du Sefer ha-Minhagim de Shimon Guenzburg (Venise, 1593). L’Éclat, 400 p., 38 €

Jean Baumgarten et Patricia Farazzi, Vie imaginée de Shimon Guenzburg, éditeur typographe du XVIe siècle, à partir de sa correspondance avec Tirzah Adelkind, jeune fille vénitienne. L’Éclat, 160 p., 8 €

Des coutumes qui font vivre, essai suivi du Sefer ha-Minhagim de Shimon Guenzburg (Venise, 1593), illustre largement cette veine spécialisée de l’œuvre maintenant considérable de Jean Baumgarten, depuis sa traduction de la Bible « pour les femmes et les ignorants », (c’est-à-dire ceux qui ne lisent pas l’hébreu), la Tsene-urene, jusqu’à ses travaux fondateurs sur la littérature yiddish ancienne, mettant en lumière les écrits hagiographiques, le vaste corpus de la doctrine hassidique, la circulation capitale des textes didactiques de morale et de piété et le rôle essentiel du livre et des imprimeurs en contexte ashkénaze ; ce que lui-même résume par le titre de l’un de ses ouvrages – Le peuple des livres (Albin Michel, 2010) –, s’élevant ainsi contre un préjugé courant en ce qui concerne la culture yiddish, qui la définirait comme uniquement orale, populaire et folklorique.

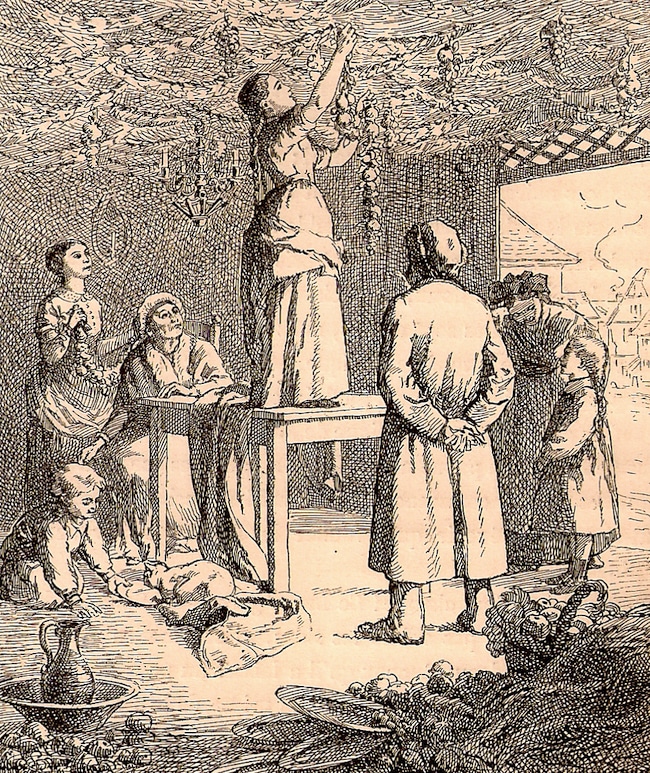

« Décoration de la Souccah en Alsace » par Alphonse Lévy (1886)

Vie imaginée de Shimon Guenzburg, éditeur typographe du XVIe siècle, à partir de sa correspondance avec Tirzah Adelkind, jeune fille vénitienne, de Patricia Farazzi et Jean Baumgarten, se relie à l’inverse directement à une tradition fictionnelle illustrée entre autres par Marcel Schwob (Vies imaginaires) ou plus récemment par Pierre Michon (Vies minuscules), mais qui recourt également à des dispositifs narratifs variés, comme celui du manuscrit trouvé par hasard dans une bibliothèque par une chercheuse de traces, Lucia Levi (alias Patricia Farazzi, qui incarne également la voix de Tirzah), correspondant avec un mystérieux « Professeur B » en juillet 2025 ; recueil épistolaire soi-disant retrouvé mais bien sûr inventé, retraçant les brefs échanges entre une jeune juive vénitienne, Tirzah Adelkind et quelques correspondants dont le principal est justement ce Shimon Guenzburg, auteur du livre de coutumes édité par ses soins à Venise, en 1593.

Autant dire que, en cherchant à reconstituer des traces, ce petit volume, véritable bijou d’inventivité narrative à partir de documents aussi succincts que rares, réussit bien plutôt à les démultiplier, tout en développant un monde historiquement et psychologiquement crédible, à travers le procédé du dialogue : dialogue émouvant entre une jeune fille recluse dans le ghetto vénitien, avide de savoir et d’expériences nouvelles, et l’homme mûr venu d’Allemagne, cabossé par la violence de l’Histoire et mettant sa soif de réparation au service de sa passion pour le livre et le métier d’imprimeur, au risque bien réel de heurter la censure et de s’exposer à la menace omniprésente du monde chrétien environnant. Empruntant la mince passerelle de l’érudition et de quelques détails biographiques restitués par Baumgarten dans sa préface au Sefer ha-Minhagim sur son « auteur », la fiction épistolaire relève le défi quasi proustien d’incarner et de faire revivre un monde à partir de traces évanescentes dans le milieu soluble de l’étude savante.

Un livre de coutumes, ainsi que nous l’apprend Baumgarten, s’apparente à une sorte de vade-mecum secondant l’exercice ardu de la loi juive dans un contexte de dispersion et de changements historiques, lorsque ceux-ci menacent l’existence des communautés, isolées par la géographie et ballotées par l’histoire des persécutions. Son auteur est membre de l’intelligentsia secondaire ashkénaze, c’est-à-dire suffisamment lettré mais ne remplissant pas une fonction rabbinique ou décisionnaire ; c’est lui qui a compilé, traduit, synthétisé et finalement « composé », en l’écrivant puis en l’imprimant, ce livre de coutumes en yiddish, associées aux localités ashkénazes et accompagnant les célébrations rituelles du calendrier juif. La deuxième édition, celle que nous regardons, est en outre ornée d’une iconographie qui, constituée de vignettes restituant de multiples aspects de la vie juive médiévale, mériterait un commentaire à part.

La coutume complète, mais parfois elle supplante aussi la Loi lorsque celle-ci est difficilement transmise, lacunaire ou inapplicable dans des contextes particuliers faisant obstacle à la normativité héritée des textes fondateurs. Sa restitution en langue vernaculaire et sa circulation sous forme imprimée permettent l’accès à l’orthopraxie de vastes franges de populations, incapables d’accéder au savoir en langue sacrée, et en particulier aux femmes, pivots de la transmission et de l’éducation juives. Ce type de texte assimilable à un manuel de normes et d’usages religieux est l’un des exemples des multiples fonctions assumées par la littérature yiddish ancienne : conservatoire de traditions et de gestes rituels, art de la mémoire et réponse culturelle à la persécution, miroir de la résistance spirituelle, mais aussi coutumière, à la violence environnante, il est, aux yeux de Baumgarten, bien plus qu’un instrument d’affirmation identitaire et de résilience collective.

L’historien n’a de cesse de montrer, en effet, l’innovation littéraire au sein de l’exercice d’enregistrement et de codification scripturaires. Il définit un genre aux confins de l’enquête ethnographique et du traité halakhique (concernant la loi juive), ouvert à l’interprétation, au commentaire, à la nuance locale au sein d’infimes modifications d’échelles dans un processus global d’unification culturelle. Le compilateur, s’il s’inscrit dans une tradition et une reprise de modèles dont la préface très documentée de Baumgarten s’attache à reconstituer les étapes (Klausner, Moellin, Tyrnau, et d’autres auteurs du même type de traités en hébreu), se relie également à une forme évolutive, suivant le temps et l’espace, caractérisée par l’usage de la langue yiddish, avec sa plasticité, son univers mental propre, ses formules adossées à la longue durée mais aussi caractéristiques de la vie concrète des communautés dans la sphère ashkénaze : essentiellement la Pologne, la Rhénanie, l’Autriche, la Bohême, mais également l’Italie, centre prédominant de l’imprimerie juive à l’époque.

Ouvrage qui pourrait sembler austère pour un public non spécialiste, le Livre de coutumes (Sefer ha-Minhagim), traduit du yiddish ancien par Baumgarten, est une plongée immersive dans l’univers collectif ; toute l’année juive s’y donne à lire, rythmée par la célébration du shabbat, les usages des jours de semaine, les différents temps de prière, les hymnes et les poèmes religieux qui y sont associés, les grands moments festifs de célébration, les pratiques et les gestes quotidiens, la textualité même qui tisse de ses formules et de ses échos bibliques ou talmudiques les vies les plus humbles ; et aussi les moments essentiels que sont la naissance, le mariage et la mort, en un cycle d’existence à la fois normé et ouvert sur l’infini de la parole sacrée et du sens.

Dès lors, une véritable poésie se dégage de cette construction encyclopédique, strate après strate, moment après moment, tout au long de ce résumé de sagesse à la fois théorique et pratique, laissant apparaître l’existence matérielle dans ses détails les plus prosaïques ; mais on y trouve aussi les croyances magiques et les associations sympathiques dans leurs formulations les plus frappantes, les représentations d’un monde à la profonde cohérence et aux ouvertures motivées par l’impératif de la voie juste, du geste adéquat, de la norme acceptable dans sa logique sous-jacente, renvoyant à la double nécessité de l’urgence du présent et de l’antériorité du sens. Car, comme le dit si bien Tirzah Adelkind à Shimon, « les minhagim ne peuvent suffire si les mouvements de la poésie ne viennent pas les effleurer et parfois les recouvrir comme le font les ondes de la lagune sur les marbres des fondamenti ».

Cabane pour la fête des Tabernacles (Souccah), Autriche ou sud de l’Allemagne (milieu du XIXe siècle) © mahJ / Photo Giovanni Ricci-Novara

De subtils échos se tissent ainsi entre les deux ouvrages, en accord avec l’exposition poétique d’une pensée de la relation, filant la métaphore de l’écriture comme tissage et comme passerelle entre les mondes, ceux que séparent les murs du ghetto comme ceux que disjoignent l’éloignement des temps et la méconnaissance culturelle. La reconstitution imaginaire se fait alors saisie, au plus vif de l’écriture épistolaire, des mémoires individuelles séparées par l’espace et le genre, à travers l’échange et le transfert d’expériences.

Ainsi, la très jeune fille qu’est Tirzah n’en développe pas moins une réflexion approfondie sur la coutume, dans son rapport à la mémoire mais aussi, de façon plus surprenante, à la fiction et à l’imagination : « Comment les rêves et les légendes ne seraient-ils pas communs ? Nous avons si peu d’espace autour de nous et tant de souffle en nous. » À travers une méditation sur les « lettres » hébraïques, dans leur matérialité et leur pouvoir de suggestion, à la façon des kabbalistes, elle voit dans le livre de son ami Shimon un pont unissant le ciel et la terre, le présent et le passé, l’espace diasporique et la longue durée de l’histoire juive : « et chaque lettre est elle-même un monde immense qui ourle et fait se dilater tous les objets, tous les lieux de nos vies. Et peut-être même les êtres. Peut-être sommes-nous aussi pesés et mesurés et avons-nous une réserve d’espace à notre disposition dans notre temps réduit. Elle se multiplie et nous fait voguer sur les âges, tous guidés par nos cohortes de mots, de lettres et d’anges. Et les Minhagim sont là pour nous mettre un pied dans l’infini des souffles et un pied dans les toutes petites choses qui nous assemblent. Il ne faut pas boiter. Il faut équilibrer les temps et les espaces, et les objets si simples ».

Citant par exemple un passage du livre de conduite se rapportant à Sukkot, elle déplie le pouvoir poétique du rituel en l’intégrant à ses propres rêveries et interrogations. De fait, le passage consacré au « jugement des eaux » à Hoshana Rabba, le septième jour de la fête des « cabanes », est propice à l’extension imaginative du lecteur : le lecteur visé par le livre pieux, en quête d’observance, comme le lecteur contemporain, curieux plutôt d’informations sur un imaginaire culturel. Convoquant les ombres lunaires et le motif de l’eau, l’unité textuelle initiale, concise et nourrie de détails ethnographiques, sollicite déjà les associations libres et l’imagination matérielle du lecteur. Celle-ci cependant est encore amplifiée par le « tissage » qu’élabore le style imagé de Tirzah, voyant dans l’univers liquide qui baigne Venise la matérialisation même du texte interrogeant le sort individuel aux prises avec le jugement divin.

Finalement, c’est dans l’écart et le lien que la coutume inscrit son pouvoir d’agir : pas à pas, comme les pavés enjambés de Venise qui rappellent à Lucia Levi la mémoire du passé historique, trop souvent tragique, celle de l’espace du ghetto, à la fois rassurant et angoissant, celle enfin des commandements, assurée de perdurer à travers le temps, malgré toutes les vicissitudes. Mais aussi grain à grain, comme la farine des matsot vénitiennes, « épaisses, indigestes », que les participants du seder de la Pâque mâchent longuement en écoutant réciter la sortie d’Égypte. Écho d’une intuition forte de l’ethnologue Yvonne Verdier dans son livre sur la coutume chez Thomas Hardy (Coutume et destin, Gallimard, 1995) : son aspect machinal, ses automatismes inconscients, ses habitus, parfois enjoués, parfois maussades. Mais « nous l’acceptons, parce qu’au même instant, dans le même fuseau horaire, dans chaque maison juive, toutes et tous font le même récit, chantent, boivent, prient et une fois de plus réactivent, raniment, réveillent notre merveilleuse, tumultueuse et tragique histoire ».

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)