À l’horizon des Œuvres complètes de Roberto Bolaño en français, tels des soleils, se lèveront dans les volumes V et VI Les détectives sauvages et 2666. On peut voir dans les choix de composition des volumes I à IV un calcul érotique de l’éditeur. On peut aussi y voir un habile entremêlement de livres majeurs ou mineurs publiés du vivant de Bolaño et de livres posthumes de diverses natures – certains conçus par l’écrivain, d’autres non, qu’il s’agisse d’œuvres de jeunesse qu’il avait jugées inabouties ou de recueils de textes demeurés dans l’attente de leur forme future. Lectrice, lecteur, ne boude pourtant pas ton plaisir et consens à suivre le jeu de piste que t’offre la succession des volumes en une surenchère éditoriale de l’écriture bolañesque en variations. Et donc, celui-ci, le IV, quels indices, quels signaux lance-t-il ?

Roberto Bolaño, Œuvres complètes IV. Trad. de l’espagnol (Chili) par Robert Amutio et Jean-Marie Saint-Lu. L’Olivier, 574 p., 25 €

De tous les chemins qui mènent à l’œuvre de Bolaño, celui-ci pourrait être dit de traverse. Le volume IV de ses Œuvres complètes propose en effet un vagabondage à travers les lisières et les marges de cet ensemble complexe, miroitant, en constant travail magmatique, que forment les écrits du Chilien. Modestement, croirait-on, il rassemble Un petit roman lumpen, écrit sur commande et publié en 2002, dans la dernière année de la vie de l’auteur ; Nocturne du Chili, l’un des romans « chiliens » de Bolaño, celui de l’an 2000 ; le dernier livre posthume en date, ensemble composite intitulé Tombes de cow-boys, paru en 2017 chez Alfaguara et inédit en français ; enfin, le recueil de nouvelles et d’essais Le gaucho insupportable, remis in extremis, presque in articulo mortis, par Bolaño à Jorge Herralde, son éditeur coutumier d’Anagrama, le 30 juin 2003. Ce livre-ci – pouvait-il en aller autrement ? – a été jugé « testamentaire ». Il y a, on le verra, quelque raison à cela, au-delà de la superstition qui prête des volontés dernières, esthétiques ou morales, au dernier manuscrit envoyé par un auteur.

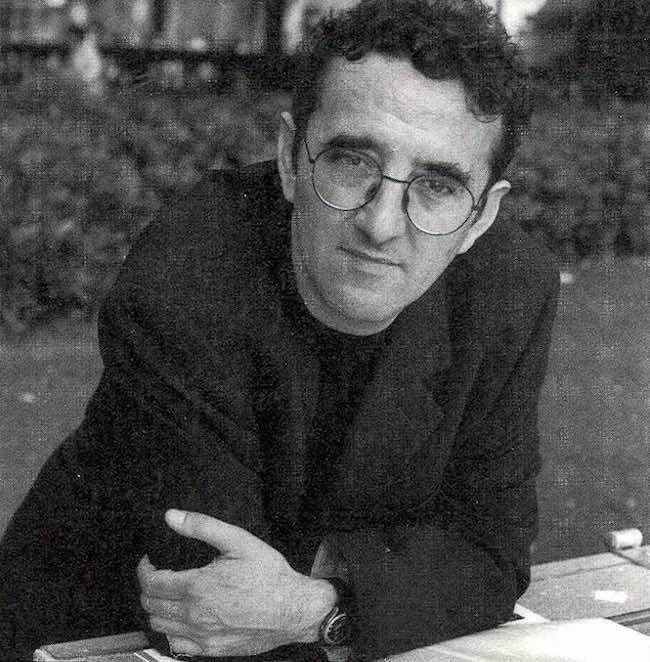

Roberto Bolaño © Éditions Anagrama

Et, de fait, on trouve çà et là, dans les livres que réunit ce volume, un jeu superbe de trompe-la-mort, ou des allusions à la mort, depuis celle des héros de l’épopée populaire que sont les cow-boys jusqu’à celle, hypothétique et cruelle, du culturiste Maciste d’Un petit roman lumpen, ou encore celle du critique littéraire, poète et ecclésiastique de Nocturne du Chili, tout à la logorrhée de ses nouvelles Confessions pendant ce qu’il croit être son ultime nuit, enfin, celle, prochaine, de Kafka crachant du sang et, dès lors, irrémédiablement voué à l’écriture, qu’évoque l’équation « Littérature + maladie = maladie ».

Ce dernier texte, que tout bolañiste chérit, confirme le pouvoir performatif de l’œuvre de Bolaño, lequel, crachant du sang à son tour, résolut d’envoyer sans délai à son éditeur Le gaucho insupportable, qui comprend cette ardente et lucide lecture de « Brise marine » de Mallarmé et du « Voyage » de Baudelaire. La maladie de l’homme moderne, réduit à ne trouver pour remède qu’« une oasis d’horreur dans un désert d’ennui », s’y voit saisie à bras-le-corps par le poète lecteur qui, se sachant lui-même condamné, réaffirme avec grâce, avec humour, avec désolation, que l’aventure de l’art est encore et toujours à tenter : « “Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau”. Ce dernier vers, au fond de l’inconnu, pour trouver du nouveau, est le pitoyable drapeau de l’art qui s’oppose à l’horreur qui s’ajoute à l’horreur, sans changements substantiels, de la même façon que si l’on ajoute à l’infini plus d’infini, l’infini continue à être le même infini. Une bataille perdue par avance, comme presque toutes les batailles des poètes. » Pas lyrique, Bolaño ?

Le titre d’Un petit roman lumpen donne hardiment la réplique à Tres novelitas burguesas (Trois nouvelles bourgeoises) de José Donoso, le romancier chilien du boom latino-américain, que Bolaño, aux prises avec la tradition nationale, moque ou loue, c’est selon, dans ses essais d’Entre parenthèses. Répondant à la demande d’un éditeur de Mondadori, qui invitait sept écrivains hispanophones à écrire sur sept villes du monde pour la collection « Año 0 », Bolaño choisit Rome et s’en donne à cœur joie, exerçant sa liberté dans la contrainte en joueur impénitent qu’il est. Ce que son roman revisite à plaisir, ce n’est pas Rome mais une mythologie populaire et fascisante de la ville, à travers le genre du péplum et le cinéma de Fellini. L’imaginaire est bien celui de Bolaño, le naguère jeune poète infra-réaliste qui chantait les salles de quartier minables et saluait le mélodrame, l’auteur de La littérature nazie en Amérique, le débusqueur de fantoches d’extrême droite, qu’il manie en montreur de marionnettes.

Un frère et une sœur adolescents, désormais orphelins après l’accident de voiture de leurs parents, survivent dans l’appartement familial de Rome. C’est elle, Bianca, coiffeuse, qui raconte leur histoire. Lui travaille dans un gymnase. Bientôt les rejoignent deux viveurs et vagabonds, le Libyen et le Bolonais, qui ourdissent un plan foireux, introduisant Bianca chez l’ancienne star culturiste Maciste afin d’y trouver un supposé coffre sous prétexte de service sexuel. Recyclant les débris de la culture populaire ou redoublant leur recyclage – Cabiria (1915), premier péplum auquel collabora Gabriele d’Annunzio, crée le personnage de l’invincible Maciste ; Les nuits de Cabiria (1957) fait de son héroïne une putain amoureuse – Un petit roman lumpen s’adonne à d’autres reprises en variations pour réussir un récit poétique. La voix de Bianca, d’autant plus poignante qu’elle s’exprime avec détachement, est celle d’une stoïcienne. Une voix purement bolañesque.

Dans l’œuvre de Bolaño, Nocturne du Chili fait pendant à Amuleto, autre exercice virtuose d’un long monologue dramatique. Dans le volume IV des Œuvres complètes, ce roman bref fait figure de pièce maîtresse. Croyant sa dernière heure venue, autrement dit l’heure de vérité, Urrutia Lacroix / H. Ibacache, aussi double que son nom, aussi naïf que double, se remémore une nuit durant sa vie de prêtre et d’homme de lettres influent, tentant de nier toute responsabilité, morale ou politique, dans le Chili de la dictature. Pressé par un fantomatique « jeune homme aux cheveux blancs » de rendre compte de chacun de ses actes passés, il s’évertue à plaider sa cause. En vain, car le piège est tendu, qui, pour la plus grande jouissance du lecteur, fait de la rhétorique ampoulée, verbeuse, ridiculement précieuse d’Urrutia Lacroix, l’expression transparente de sa mauvaise foi. Au meilleur de sa forme satirique, Bolaño combat de nouveau deux manifestations du mal ordinaire : la veule complicité des écrivains avec le pouvoir dictatorial, le mauvais goût de l’élitisme littéraire.

Mais, à la différence du plaisant jeu de massacre d’écrivains imaginaires qu’est La littérature nazie en Amérique, la noire bouffonnerie de Nocturne du Chili s’inspire de personnes réelles de l’histoire chilienne – Urrutia Lacroix renvoie au critique et ecclésiastique chilien Ibáñez Langlois – et recrée des faits avérés durant la dictature. Tout comme celui de la fictive María Canales, le salon littéraire de la romancière Maríana Callejas se tenait alors, malgré le couvre-feu, dans une demeure de Santiago dont les caves abritaient des chambres de torture où œuvrait le mari américain de la maîtresse de maison, agent de la sûreté chilienne. L’élasticité du monologue dramatique offre au récit de ce Nocturne le luxe d’histoires enchâssées, dont l’exemplarité fait mouche. Justicière, l’une d’elles épingle tel un coléoptère ce fervent entomologiste de Jünger, dans le Paris de l’Occupation. Leurs apparitions rythmiques, comme des voyelles brèves alternant avec des longues, s’allient à la musicalité de l’obsédante ritournelle qui dévoile la lâcheté de l’ecclésiastique. Croiriez-vous qu’un roman sache faire danser la mauvaise foi ?

Tombes de cow-boys, l’inédit du volume, renchérit encore sur les défis du jeu de piste. On peut lire ce livre composé de trois morceaux pour le bonheur de chacun d’entre eux. On peut aussi le lire en détective bolañiste, y reconnaissant parmi les 24 pièces du puzzle inachevé qu’est « Patrie » (1993-1995) des versions alternatives de scènes, de personnages, de discours et d’histoires d’Étoile distante ou de sa chrysalide commune avec « Ramírez Hoffman, l’infâme » ; dans les quatre fragments de « Tombes de cow-boys » (1995-1998), on croira voir une préfiguration des Détectives sauvages, où Bolaño n’aurait pas encore songé à présenter de biais la figure de son alter ego, Arturo Belano. Quant à « Comédie de l’horreur en France » (2002-2003), c’est une tout autre affaire : voici l’irrésistible et surréaliste version fictionnelle d’une chronique de Bolaño, lequel y conjecturait sur une phrase de Breton appelant sur le tard à refonder le surréalisme dans la clandestinité.

Mais que tout cela est vite dit ! Car le jeu de piste invite à s’égarer, à se lancer sur les chemins, comme le voulait le même Breton, que citait déjà le jeune Bolaño dans son « Manifeste infra-réaliste » de 1976. Au lieu de classer les versions ou les états des textes, visitons l’ouvroir de l’écrivain – ou sa cuisine, comme il disait ; admirons son exceptionnelle puissance d’invention, son ardeur au combat ou au travail de l’autofiction pour, alliant l’écriture à la vie, raconter de mille et une façons la traumatique aventure du coup d’État chilien quand il avait vingt ans, l’amoureuse lecture juvénile de poètes, la comédie familiale entre le Chili et le Mexique. Enfin, « Comédie de l’horreur en France » revivifie l’utopie du mouvement surréaliste en lui rendant le goût du canular ou du cauchemar avec tout l’art mécanique d’un court métrage ou d’une BD.

Ce Volume IV s’achève sur Le gaucho insupportable et donc sur les deux essais ou « discours », comme préférait les définir Bolaño, qui, à la suite de cinq nouvelles, concluent ce recueil hybride. Ce n’est pas chose indifférente. On appréciera la férocité satirique du dernier, « Les mythes de Chtulhu », qui, sous prétexte de dresser un état actuel de la littérature en langue espagnole, en fait un champ de bataille. La position d’accusateur coupable qu’y assume ironiquement Bolaño le place entre le moi et l’autre, entre la rage et l’indulgence, dans l’échaudement de qui partage l’arène publique avec ce qui lui répugne le plus : l’exigence éditoriale de lisibilité des œuvres, la vénalité et l’aspiration à la respectabilité d’écrivains issus, selon lui, du bas des classes moyennes. De « Littérature + maladie = maladie », personne ne sortira indemne, on l’aura compris.

Les nouvelles du recueil multiplient les hommages impertinents à des maîtres, et les masques de l’écrivain : deux sont « argentines » ; une seule, « espagnole », mais elle est double ; une, mexicaine ; et une, souterraine et kafkaïenne. Tout l’univers de Bolaño – le monde parcouru et son double lu ; la réponse élégiaque et ironique aux « poubelles de l’histoire » – s’y trouve en miniature. Voici les trois poignantes pages de « Jim » qui, en une scène de rue mexicaine, croque un Américain vétéran du Vietnam et poète, fasciné par un cracheur de feu. Prêt à se jeter dans ces flammes d’un passé qui lui revient en pleine figure, Jim est sauvé de justesse par le narrateur. Du moins ce jeune poète le croit-il.

Et voilà « Le gaucho insupportable », qui prolonge le geste du magistral « Sud » de Borges, lequel revisitait déjà la dépouille de la mythologie argentine offerte par la poésie gauchesque du XIXe siècle. Que reste-t-il de l’Argentine mise à sac par ses gouvernants ? Tout, les rêves et la littérature. « Le policier des souris » situe son intrigue dans les égouts, lieux fort prisés de la poésie infra-réaliste. La vaillance de Pepe le flic face à la cruauté criminelle s’y allie au souvenir de Joséphine, la cantatrice des souris, dont il est le neveu, pour une nouvelle drolatiquement métaphysique. Cueillons et dégustons, dans l’excellent « Voyage d’Álvaro Rousselot », le triste constat d’un éditeur parisien désabusé : « Les Parisiens sont des cannibales ». Mais Álvaro Rousselot, l’écrivain argentin dont le cinéaste français Morini pille les romans, saura faire preuve d’une plus magnanime et stoïque sagesse. En un tour de main, la nouvelle inverse les lieux communs sur l’imitation et sur le plagiat, résume les inégalités littéraires et artistiques entre l’Amérique latine et l’Europe, démythifie et remythifie les vertus du traditionnel pèlerinage à Paris des écrivains latino-américains. Laissons-nous prendre au piège en diptyque de « Deux contes catholiques » et au rythme démoniaque de la logorrhée mystique et criminelle qui tient leurs narrateurs. On y entend des échos du « Macario » de Rulfo, lequel devait à… ?

La promenade au bord de l’abîme s’achève, avec bon goût, sur ce tour du monde miniaturisé de Bolaño. Sur la couverture de ce volume IV des Œuvres complètes – un dessin de Cédric Scandella –, un cow-boy franchit l’abîme. Toi, lectrice ? Toi, lecteur ? Lui, Bolaño ? Par chance, il reste encore deux volumes à paraître.