En cette rentrée littéraire, Lydie Salvayre publie deux livres, Rêver debout, un roman épistolaire adressé à Cervantès, et Famille, nouvelle version d’un court texte sorti en 2002 qui dessine un triangle poignant entre un fils schizophrène, un père aussi abusif que dépassé et une mère qui se réfugie dans la vision du monde qu’elle se façonne. Et c’est justement la mère, ou du moins sa figure, qui relie ces deux textes.

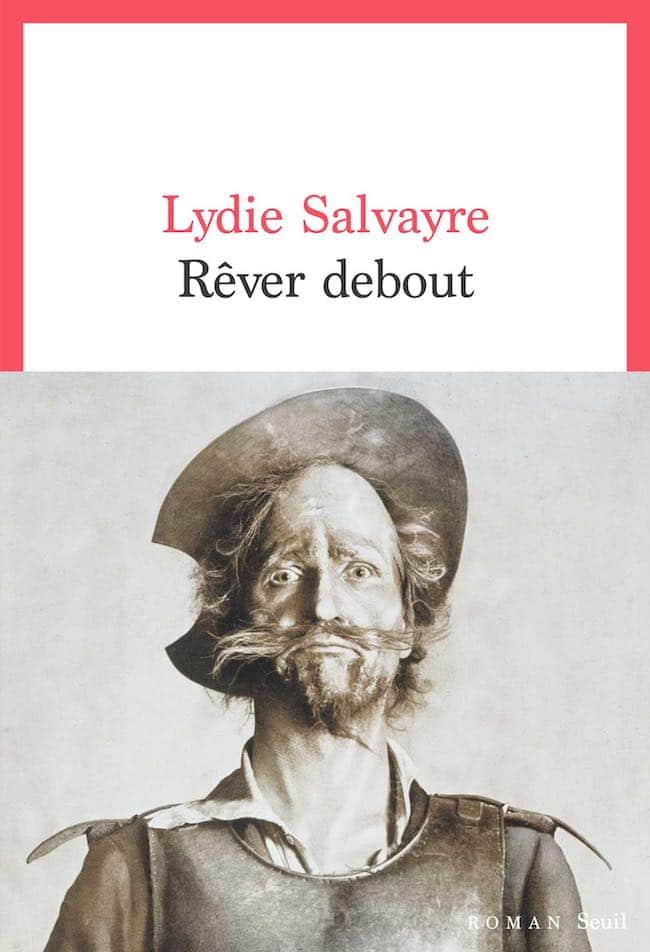

Lydie Salvayre, Rêver debout. Seuil, 208 p., 18 €

Lydie Salvayre, Famille. Tristram, 38 p., 9,50 €

Quand Lydie Salvayre a obtenu le prix Goncourt en 2014 pour Pas pleurer, elle n’a pas fait mystère de l’admiration qu’elle vouait à sa mère ; dans l’une des dernières lettres de Rêver debout, elle raconte comment celle-ci est venue à pied en France à l’âge de dix-sept ans pour fuir la dictature franquiste, en janvier 1939, « après des jours et des jours de marche dans le froid et avec une volonté qui jamais ne flancha ». Cette mère, son père et les réfugiés républicains exilés avec eux avaient emporté une Espagne dans laquelle Lydie Salvayre a grandi, Espagne qui demeure un socle de son œuvre et qui, on le comprend, est autant une mère patrie que la patrie de la mère.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que l’auteure ait pris l’auteur du Quichotte pour interlocuteur dans cette conversation sur les rapports que la littérature entretient avec le réel : qui mieux que « l’inventeur du roman » pourrait s’exprimer sur la question ? En feignant de s’indigner sur les mésaventures que le manchot de Lépante fait subir à son personnage, Lydie Salvayre rend compte de la modernité du propos de Cervantès et, dans une lecture volontairement anachronique, met en avant le caractère social, politique et par moments féministe de son texte. Elle voit dans Don Quichotte un rêveur qui va au bout de ses rêves, qui refuse l’ordre établi, qui à la froide raison préfère l’utopie créatrice, et dont les combats contre les « moulins à vent », une technologie nouvelle à l’époque, préfigurent ceux qu’on peut mener aujourd’hui contre ces « nouvelles technologies » qui alimentent nombre de dérives de la société contemporaine : le Quichotte, écrit Lydie Salvayre, « se trouve pris fréquemment dans un contexte assez comparable au nôtre lorsque l’Histoire sidérée nous devient illisible ; lorsque, devant son imprévisibilité, ses accélérations, ses tempêtes, ses retournements brusques et ses énigmatiques Covid-19, on ne peut la rabattre sur aucun schéma intelligible ».

Quand la raison cède la place à l’utilitarisme, ceux qui s’opposent à la tendance ne sont que d’irrécupérables utopistes, des gens qui se racontent des histoires à dormir debout. Mais alors, comment lutter ? La réponse est dans le titre : il faut, tel le Quichotte, rêver debout. Et quand on se mêle d’écrire, il faut, tel Cervantès, peser sur le réel en faisant appel à l’imagination des gens, en construisant des personnages et des histoires qui rendront « intelligible » la société que l’on décrit. Cervantès fait subir au Quichotte tous les malheurs du monde : il est battu, trompé, on se moque de lui, de sa folie et de son entreprise, mais, paradoxalement, pour le lecteur la perspective qui raconte le mieux le monde, c’est celle du Quichotte. Et son combat a beau être perdu d’avance, ceux qui veulent « jeter le discrédit sur sa geste » s’en trouveront démunis, parce que « ce qu’on retient d’elle, c’est l’inflexible, la scandaleuse, l’infatigable force d’insurrection qui l’anime ».

Ainsi, Lydie Salvayre construit un complexe jeu de miroirs entre elle et Cervantès, entre le Siècle d’or espagnol et le monde contemporain, entre la littérature et la réalité, où chacun renvoie à l’autre une image de lui-même qui le rend « intelligible ». Cet éloge du Quichotte, « notre frère rêveur en ce monde brutal », célèbre la littérature, qui, parce qu’elle nous ouvre les yeux sur la réalité, nous est comme lui « chaque jour plus nécessaire et plus précieuse ».

Famille est une parfaite mise en pratique de ce précepte. Dans ce court roman, la représentation des interactions sociales est réduite à sa plus simple expression, une cellule familiale triangulaire : mère, fils, père. Mais les trois sommets de ce triangle ne sont pas d’égale importance. Le père porte le discours de l’ordre établi. Quand il parle à son fils, « il dit que c’est indigne d’un homme de son âge de rester au lit toute la journée, que ça lui fout la honte vis-à-vis de ses collègues, qu’il ne sait plus quel mensonge inventer pour le couvrir, qu’il n’aurait jamais imaginé un pareil déshonneur ». La mère, elle, défend son fils. C’est elle le personnage central, celui autour duquel s’articule le récit. Quant au fils, il sombre chaque jour un peu plus dans sa schizophrénie paranoïde, tiré vers l’abîme par les deux incompréhensions de ses parents, aussi mortifères l’une que l’autre. Les trois ont beau vivre sous le même toit, chacun reste enfermé dans son monologue obsessionnel. Et à la souffrance très vocale de son fils, la mère ne réagit que par le déni d’une réalité qui lui est manifestement – encore une fois – inintelligible. Pour elle, sa famille est normale. Ce qui l’indigne, ce n’est pas sa situation personnelle, mais celle de Bradley, le héros adoré de « Cœurs brisés », abandonné par Jessica et qui ne se rend pas compte que Kimberley, « cette délurée », est en train de « lui mettre le grappin dessus ». Elle vocifère tous les jours devant sa télé pour le prévenir, mais Bradley est tellement naïf ! Elle est sûre qu’il finira par se faire avoir. Quant à l’autre grand moment de communion familiale, les infos de 20h sur TF1, il façonne leur vision du monde extérieur.

Lydie Salvayre (juin 2021) © Jean-Luc Bertini

Ce texte, très court, est terrifiant. Les personnages ont beau ne pas comprendre ce qui leur arrive, le lecteur, lui, le saisit très bien, et le constat est dur et sans illusions. À la violence et à la folie ne s’oppose que le déni, qui n’empêche ni l’une ni l’autre. Et les autres, les voisins, les collègues, se moquent de ce drame, trop occupés qu’ils sont à régler leurs propres problèmes.

Rêver debout et Famille, très différents dans leur forme, n’en sont pas moins très cohérents dans leur critique de la société contemporaine, et Lydie Salvayre remplit dans l’un comme l’autre les deux missions qu’elle attribue au fait littéraire : décrire le réel, mais surtout en rêver un nouveau, si possible meilleur.