Si volumineux que soit ce livre collectif (près de 1 200 pages), si polyphonique qu’il soit (plus de 50 contributeurs), l’objet conçu par Paulin Ismard, Benedetta Rossi et Cécile Vidal n’est pas une somme et ne cherche pas à s’imposer comme un ouvrage de référence incontournable. Les mondes de l’esclavage est un essai d’histoire, une véritable recherche d’écriture de l’histoire comparée de l’esclavage qui mène de la Chine à la Louisiane, du Brésil à la Corée, d’une plantation au Brésil à un camp d’extermination nazi. Un livre stimulant et risqué, loin des coups éditoriaux dont l’écriture de l’esclavage et du colonialisme est trop souvent faite.

Paulin Ismard, Benedetta Rossi et Cécile Vidal (dir.), Les mondes de l’esclavage. Une histoire comparée. Épilogue de Léonora Miano. Seuil, coll. « L’univers historique », 1 168 p., 29,90 €

Paulin Ismard aime à inventer des formes d’écriture historique qui soient le plus aptes à rendre compte de ses objets ; avec Vincent Azoulay, il a signé, il y a peu, une « histoire chorale », Athènes 403 (Flammarion, 2020), écrivant en chœur une histoire plurielle de la cité grecque ; ici, l’historien antiquisant a fait alliance avec une anthropologue de l’esclavage moderne, Benedetta Rossi, et une historienne des mondes atlantiques, Cécile Vidal, pour produire un objet improbable, un livre qui ne tient pas dans les mains, qui impose qu’on le pose sur une table devant soi pour s’y plonger. C’est en effet une plongée dans un gouffre que les trois principaux artisans de cet ouvrage proposent, et la chaise longue n’est pas le lieu pour cette lecture. L’ouvrage est exigeant, très sérieux diront certains, mais, comme aime à le dire Michelle Perrot, « l’histoire est difficile ».

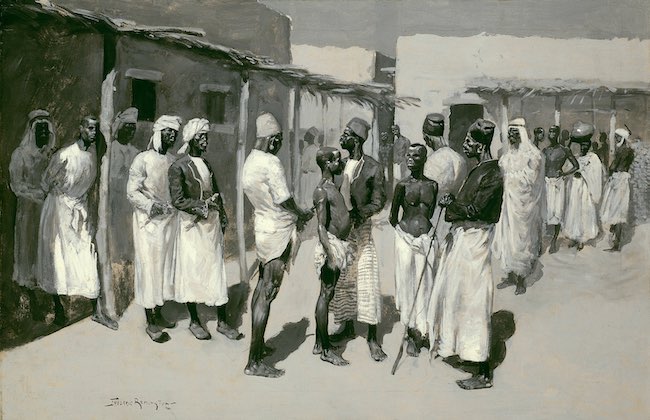

« Slave Market » par Frederic Remington (Etats-Unis, 1893) © Art Institute of Chicago

La dimension la plus surprenante de l’expérience pour celle ou celui qui s’y engouffre, c’est la construction de l’ouvrage. Dans une introduction aussi éclairante que fulgurante, Paulin Ismard revendique de renouer avec une histoire comparée dont il faut bien reconnaître qu’elle avait été largement abandonnée par l’historiographie, notamment française. L’auteur pose comme hypothèse, comme défi devrait-on dire, la nécessité de reprendre ce chemin de la comparaison. Car Paulin Ismard, Benedetta Rossi et Cécile Vidal ne sont jamais péremptoires.

Pour parvenir à suivre cette méthode, ils indiquent qu’il faut non pas faire un détour, mais mener un périple : en passer par une première partie, composée de dizaines de fragments hétérogènes (des histoires singulières, jamais superposables, très localisées et datées), pour pouvoir déployer dans une deuxième partie dont ils sont les seuls auteurs une tentative d’histoire comparée de l’esclavage à travers un ensemble de thèmes, d’objets, de files. Une troisième partie suivra ce « cœur » du livre pour en poser immédiatement les limites en montrant que l’esclavage dans ses différentes formes n’a jamais été figé et que, par conséquent, ces comparaisons sont autant de parallèles qui se croisent.

Plus encore, une conclusion signée Orlando Patterson, sociologue et historien de Harvard, clôt Les mondes de l’esclavage en proposant une lecture critique du livre, sorte de mise en abîme de l’écriture des auteurs, incorporant ses propres contradicteurs. Il faudrait ajouter que des cartes viennent elles aussi en fin de volume remettre de l’ordre dans cette vision kaléidoscopique pour dessiner une histoire de l’esclavage comparée. Signalons en outre une large bibliographie internationale organisée selon les aires culturelles, mais aussi une liste des contributeurs (à noter le recours important à des auteurs anglo-saxons et latino-américains d’horizons très différents – on est loin de l’entre-soi) et de leurs travaux, qui permettent de mesurer le cheminement intellectuel proposé.

« Le Marché d’esclaves » par Jacques Callot (France, entre 1600 et 1650) © Art Institute of Chicago

Nous ne sommes donc pas surpris d’apprendre que l’ouvrage, loin d’être un collectif (« par email »), a fait l’objet d’un véritable travail de discussion et de débat : il est issu d’un séminaire de plusieurs années à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et d’un colloque organisé par la précieuse et généreuse Fondation des Treilles. Objet risqué, Les mondes de l’esclavage est aussi un ouvrage mûrement pensé. L’absence d’iconographie témoigne d’une certaine volonté d’austérité – on regrettera seulement que cette question des images et de la construction de la représentation ne soit abordée toujours que de biais.

Il est tentant d’évoquer rapidement certains éléments de la première partie, qui aurait pu constituer à elle seule un riche volume permettant de naviguer dans ce monde des esclavages, avec les esclaves en Égypte et en Syrie, les mamelouks, qui offrent « l’étonnant exemple d’une société où des esclaves étaient choisis et éduqués pour un jour en devenir les maitres ». On aurait pu aussi se contenter d’embarquer sur le Rôdeur, ce navire qui quitta Le Havre en 1819, alla en Afrique, sur le fleuve Calabar, chercher sa cargaison de 170 esclaves, pour rejoindre la Guadeloupe et découvrir comment ces hommes captifs contractèrent une maladie contagieuse, l’ophtalmie, qui les rendit aveugles pour la plupart, apprendre comment cette histoire contribua à populariser les thèses abolitionnistes, en faisant de cet événement une « puissante allégorie morale », comment aussi le cas de ces esclaves contribua à éclairer les savoirs médicaux occidentaux. On aurait pu se limiter aussi à suivre quel statut avaient en Chine les « esclaves-tenanciers » (dianpu), se situant quelque part entre sujets « ordinaires » (ou honorables) et sujets dégradés.

Avec ce premier moment d’une extraordinaire richesse, nul lecteur ne pourra ignorer les pages de Robin Law sur l’histoire de l’île de Ouidah, sur la « côte des esclaves » entre le XVIIe et le XIXe siècle, formidables de densité et d’intelligence. De même, difficile d’ignorer la résistance des esclaves analysée par Gerhard Seibert dans les îles de Saô Tomé-et-Principe, dans le golfe de Guinée, notamment celle de 1595, et celle de son principal initiateur, l’esclave créole Amador, dont l’insurrection dura vingt jours. On pourrait multiplier les exemples tant ce premier moment du livre, ses 400 premières pages, sous une forme volontairement éclatée, sépare les mondes, pour rendre plus forte la thèse du livre exposée dans la deuxième partie.

« Marché aux esclaves à Zabid » (Yémen, 1237) © D.R.

On repose ensuite sur la table le kaléidoscope, et on reprend les vieux instruments, le compas du marin, pour parcourir ce monde dans l’ordre. La première partie était organisée chronologiquement, la deuxième l’est alphabétiquement. Le lecteur n’est plus perdu dans ce deuxième moment, les entrées choisies sont génériques : corps, culture, genre, mort, parenté, propriétés, travail, ville, violence, voix… Bien sûr, on se demande pourquoi il n’y a pas « écriture » et surtout « archives ». Écrire une histoire comparée, c’est d’abord dépouiller des documents qui sont extrêmement divers – il n’y a pas une forme de bureaucratie de l’esclavage (ici lois, là règlements, ailleurs contrats, cartes, et des multitudes de dispositifs d’inscription du phénomène…). On aurait aimé savoir comment toute cette histoire des mondes a été inscrite, tenue, notée, comptée… Mais ce serait là faire un mauvais procès à cet essai, tant il témoigne du désir de ne pas tomber dans le grand travers de l’historiographie, qui bien souvent aujourd’hui tend à se substituer aux savoirs historiens.

Ce sont les points de convergence qui ont intéressé les auteurs. Mais là encore, s’ils observent des analogies, ils se gardent bien d’y voir des invariants. Comparer n’est pas recouvrir… et parfois, comme dans le chapitre consacré aux voix des esclaves, on reste sur notre faim. On connaît bien la production d’autobiographies et de récits de vies d’esclaves initiés notamment par les milieux abolitionnistes de la côte Est des États-Unis, mais, en France, on connaît mal ces textes qui ont fait aussi l’objet de spectacles joués par les fugitifs. Et plutôt que de signaler les usages (en particulier pédagogiques), on aurait aimé que ce chapitre portât sur la construction comparée des subjectivités, du « sujet esclave » si cela a pu avoir un sens. Ce point n’est pas sans importance, car, dans son introduction, Paulin Ismard insiste bien sur la difficile question de la nomination (« nommer l’esclave »), entre l’esclave de la cité grecque et les serfs russes.

Si les questions juridiques sont très développées, l’histoire culturelle est, dans cette partie, un peu absente. L’article « Culture » déçoit, car, si Cécile Vidal souligne le déplacement du concept de « créolisation » de la linguistique aux manières de vivre, si l’historienne relève la manière dont les cultures esclaves modifient la culture dominante y compris au centre même de l’Empire, par des processus bien connus désormais, cette lecture semble négliger le formidable pouvoir d’« acculturation » de la traite. L’organisation prochaine d’une exposition sur le peintre haïtien et new-yorkais Basquiat et l’Afrique au Centre Pompidou est un arbre qui cache la forêt. Il est un grand chaos qu’il ne faut pas gommer, me semble-t-il. L’article « Violence », quelque cent pages plus loin, le rappelle.

« Marché aux esclaves à Recife » par Zacharias Wagner (Brésil, entre 1637 et 1644) © D.R.

Les philosophes regretteront peut-être aussi que la philosophie, de Voltaire à Hegel jusqu’à Agamben pour l’Occident, soit si peu présente. L’article de Paulin Ismard sur «L’esclavage pénal » n’en est que plus fragilisé. Tout en distinguant d’emblée l’esclavage pénal, l’historien se risque à lire ensemble le travail dans les prisons pénales américaines, bien connu en France grâce aux travaux de Loïc Wacquant et aux photos de Danny Lyons, et la condition des bagnards – ceux de la Commune – mais aussi des déportés, du stalinisme comme du nazisme. Se gardant bien de superposer les uns aux autres, il les réunit parce que ce sont les victimes elles-mêmes qui utilisèrent cette comparaison, comme Primo Levi dans Si c’est un homme, dès 1947. Ismard écrit aussi que le débat sur cette identification est ancien parmi les historien.ne.s mais il rappelle, s’appuyant sur la notion d’esclave « de peine », que la « vocation productive » fut certes affirmée d’emblée pour le Goulag, ou ensuite dans les camps maoïstes chinois, mais que, s’agissant de ceux du IIIe Reich, dès 1942 et la conférence de Wannsee, c’est « la destruction par le travail » des juifs qui est formulée ouvertement. Et si la Shoah est ici évoquée (trop rapidement sans doute, tant l’occurrence des mémoires est forte), c’est pour mettre « en lumière la plus crue un des aspects de l’institution esclavagiste dans sa forme la plus générale : le caractère superflu et dispensable de la vie elle-même ».

On l’a compris, Les mondes de l’esclavage est un véritable ouvrage de recherche. À partir du plus large état actuel des connaissances, il tente de montrer comment notre monde, hier fragmenté, aujourd’hui mondialisé, est traversé par ce phénomène historique qui n’est pas seulement la domination d’un individu sur d’autres, de peuples sur d’autres, mais aussi et d’abord un paysage, c’est-à-dire tout à la fois une géographie et une manière d’être au monde. Souhaitons que ce livre suscite de nombreux débats, recensions, critiques et discussions, tant est central dans la construction de nos identités diverses ce phénomène historique aux mille facettes, qui sont autant des miroirs que des lames terriblement coupantes.

![Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme. 1933-1944 [1942-1944], tr. de l’anglais par Gilles Dauvé et Jean-Louis Boireau, Paris, Klincksieck, coll. « Critique de la politique », 2024, 600 p. Johann Chapoutot, Christian Ingrao, Nicolas Patin, Le Monde nazi. 1919-1945](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/02/1200px-Behemoth_and_Leviathan_Butts_set.jpg)