La vie dans les poches (7)

« Studiolo ». Roulez ce mot sous votre langue avec gourmandise. Il est italien, sucré et, depuis la Renaissance, il désigne ces bureaux aménagés au sein de vastes palais, espaces où l’on se retirait pour méditer, lire ou peindre à l’abri de l’agitation. Les éditions de L’Atelier contemporain, qui marient la littérature et l’art, ont eu l’ingénieuse idée d’intituler ainsi une collection de poche qui pérennise des textes d’écrivains contemporains consacrés à des artistes.

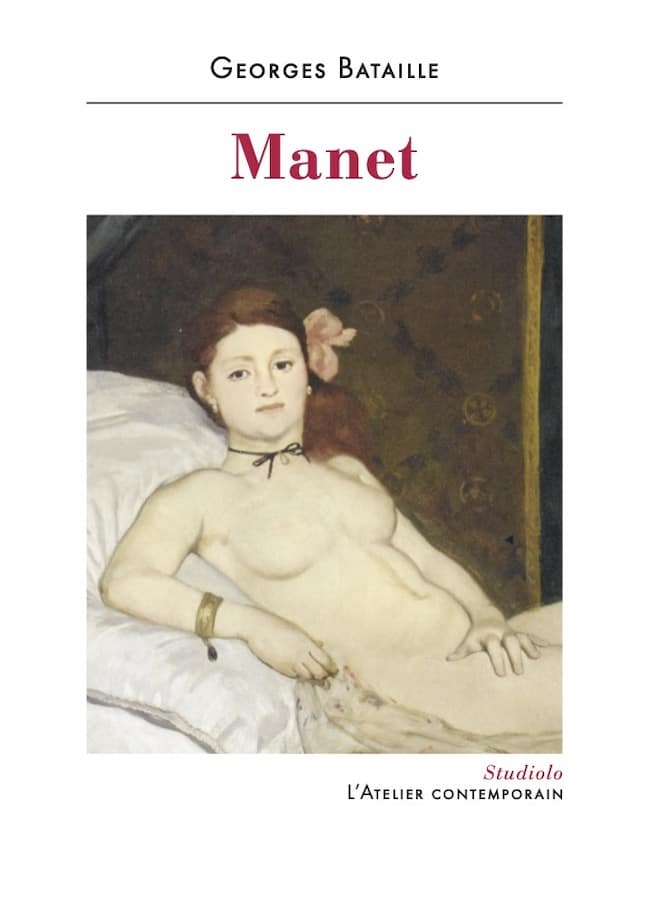

Georges Bataille, Manet. L’Atelier contemporain, coll. « Studiolo », 156 p., 7,50 €

Alain Borer, Déploration de Joseph Beuys. L’Atelier contemporain, coll. « Studiolo », 117 p., 6,50 €

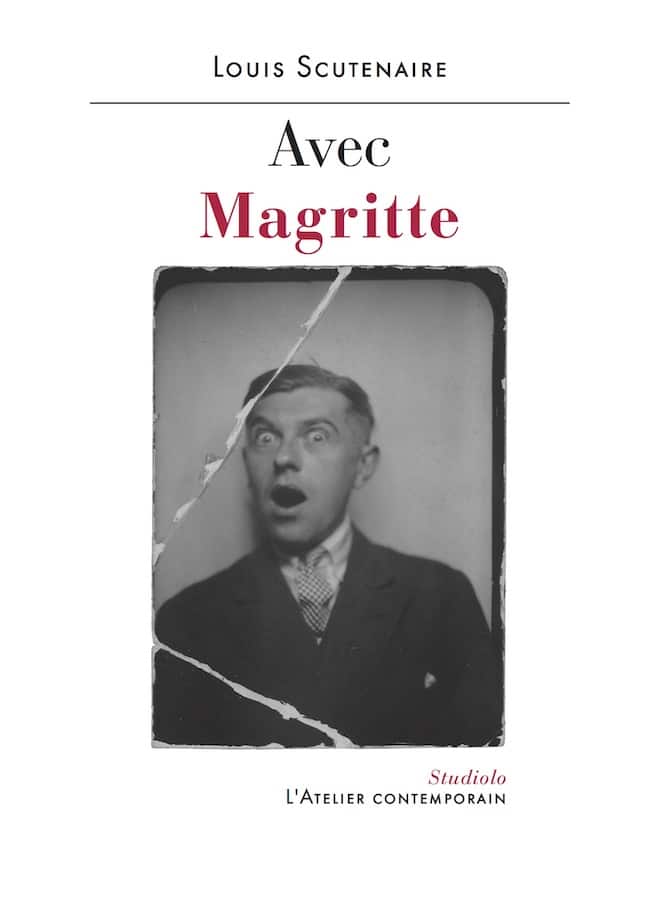

Louis Scutenaire, Avec Magritte. L’Atelier contemporain, coll. « Studiolo », 217 p., 8,50 €

« Contemporain » est ici à entendre au sens large. L’adjectif qualifie non seulement ce début du XXIe siècle, mais l’ensemble du XXe siècle. Et comme il s’applique à l’écrivain et non à l’artiste, il nous mène aussi loin que la Préhistoire : la série comprend la réédition d’un texte de Georges Bataille sur Lascaux ou la naissance de l’art. Que seraient les artistes consacrés aujourd’hui, souvent décriés de leur temps, s’ils n’avaient été accompagnés, compris, soutenus, éclairés par leurs cousins des lettres ? Si les uns ne réfléchissaient les autres et sur les autres ? Juxtaposez tous les titres de la collection « Studiolo » : une passionnante réflexion sur la correspondance entre ces deux arts ne peut pas ne pas naître.

Mais commençons par souligner l’intérêt de l’« inversion », qui signifie ici une chose très simple : la plupart de ces textes ont été publiés une première fois pour un catalogue ou un livre d’art, un ouvrage en général lourd et massif (le Lascaux de Bataille aux éditions Skira pesait 12 kilos !). Les lecteurs et les amateurs d’art achètent, pense-t-on, ces ouvrages pour les reproductions ou l’aspect visuel.

Les petits carrés de Studiolo contredisent cette vision paresseuse car ils mettent le texte au premier plan. Ni l’écrit ni la pensée ne sont plus un à-côté, un simple usage. Oui, il existe, dans la production éditoriale de notre riche époque, des écrits sur l’art qui se tiennent en soi et pour soi – ou presque. Les ouvrages sont illustrés « mais » en noir et blanc et de façon non systématique. Les images ne sont pas toujours en regard du texte. Il y a là une liberté et une absence de littéralité bienvenues.

Nous avons choisi de nous concentrer sur trois titres dont le Manet de Georges Bataille. Pourquoi celui-là ? Sans doute parce que le peintre est en partie associé aux impressionnistes et qu’il semble difficile de comprendre pourquoi il fit rire ses contemporains, fut humilié et en offusqua autant alors qu’aujourd’hui il semble si évident, si patrimonial. Pour ne pas glisser vers l’équation un peu sotte « génie = modernité = subversion », il fallait la pénétration de Georges Bataille, esprit apte à saisir en quoi, effectivement, Manet fut la bascule – presque malgré lui, sous ses propres yeux ébahis, dans le prolongement de son poignet – entre la peinture académique et la peinture moderne. Il voulait la consécration officielle et superficielle, les salons, les louanges, il était bourgeois, et « l’angoisse d’étonner le détruisait », écrit Bataille. Il fut moderne, non parce qu’il était en avance sur son temps, mais parce qu’il retardait sur lui, ajoute Bataille, non par goût du paradoxe ou par sophisme.

Convoquant Baudelaire [1], Mallarmé, Valéry, Malraux, tous ses prédécesseurs ayant connu et/ou écrit sur Manet, l’écrivain franchit un pas supplémentaire, voit chez le peintre la suppression de la signification du sujet. « Tout facteur d’éloquence, vraie ou fausse, est éliminé. Restent les taches de différentes couleurs et l’impression égarante qu’un sentiment aurait dû naître du sujet : c’est l’étrange impression d’une absence. » Absence de majesté, d’apparat, apparition brutale de ce qu’on voit. C’est Le Torero mort et ce corps à l’habit de lumière noir, vu à angle oblique, presque au ras du sol. C’est Le Suicidé et les jambes qui ne portent plus, au premier plan. C’est Olympia qui émerge nue, « mais comme une fille, non comme une déesse ». « Il faut être de son temps et faire ce qu’on voit », affirmait le jeune Manet à son camarade Antonin Proust.

Qu’eût-il pensé, alors, du spectacle d’un homme assis dans une galerie avec des chaussons de feutre et de cuivre, le visage couvert d’un masque de lumière (miel et poudre d’or), un lièvre mort dans les bras auquel il explique ce qu’est l’art en le promenant devant des tableaux (un des siens, par exemple) ? Cet homme se nommait Joseph Beuys. Il est né peu après la mort de Manet : quarante ans, c’est rien à l’aune de l’histoire. Un fossé abyssal pourtant les sépare, marqué par deux guerres mondiales industrielles atroces.

Alain Borer, l’écrivain qui aborde l’homme Beuys et son œuvre, est comme Bataille, à mi-chemin entre l’essayiste, le critique et le poète. L’un comme l’autre n’ont pas qu’une seule attribution : est-ce ce qui leur permet d’approcher un artiste en s’éloignant de la diagonale biographique ? Borer emmaillote la vie de Beuys peu après le début du livre, dans trois pages composées en italique et qualifiées de « légende ». Légende au sens latin (ce qu’on doit lire et dire), légende transmise par Beuys lui-même (vraie ? fausse ?), légende garantie par Borer reconnaissant qu’on ne peut entièrement se passer de l’« effet de vérité » que produisent des dates, un lieu de naissance et un lieu de mort, des repères historiques, quelques faits nus.

Cette légende a de la douceur, au début. « Élevé dans la stricte loi du Christ, l’enfant aimait les animaux et, tel Cimabue, il se fit berger. Jeune homme, il entreprit des études de médecine… » Cimabue est né en 1240, à mille lieues de la modernité. Soudain c’est « l’an 1944 » ; l’avion de Beuys s’écrase en Crimée ; il est sauvé par des Tatares qui lui offrent une onction de graisse animale et de feutre. Un rayon de sens se met à luire : Beuys est resté dans les mémoires comme l’artiste du feutre et des matières animales. Il ne s’agit pas de le réduire à un événement, mais d’essayer de comprendre comment l’artiste « transubstantialise » l’événement, les matières qui le composent, l’effet de guérison que celles-ci ont eu sur lui.

Suit alors une Déploration de Joseph Beuys qui se présente comme une série d’approches à la fois furtives et savantes, de perches tendues pour soulever les bâches d’une œuvre violente, étrange, radicale et, ô combien, séminale. L’édition originale de ce texte date de 1994, pour la première grande exposition Beuys en France, au Centre Pompidou. Celle-ci est augmentée d’un chapitre intitulé « Nazisme et Beuyscoutisme » qui vient troubler la légende.

Justes, dépassionnées, ces pages mettent en avant le « silence appuyé » de l’artiste sur le trou noir du XXe siècle allemand. Borer opère là une mise en garde, une mise à distance ferme mais ouverte. Il va pourtant loin dans l’analyse de la réactivation par l’artiste du mythe d’une germanité originelle, pure, libérée de ses éléments malades. Il n’hésite pas à glisser de « didactique » à « dictateur » pour avancer le néologisme « didacteur » à propos de Beuys. Borer est dans l’œuvre et dans l’artiste, il ne les sépare pas, il suppose « une part de dissimulation » et, peut-être, « une part d’inconscient » dans la démarche de Joseph Beuys. Il s’engage au cœur d’une aporie et reconnaît la part « inenseignable » de l’œuvre d’un homme qui se revendiqua pédagogue et le fut.

Ainsi s’achève la Déploration de Borer que nous relaierons par une note moins sombre, abandonnant l’Allemagne et ses forêts obscures pour un pays voisin, la Belgique, terre de Magritte et de son complice Louis Scutenaire. L’ouvrage repris par la collection Studiolo avait paru une première fois en 1977, aux éditions Lebeer-Hosmann, une de ces petites structures éditoriales audacieuses dont la vie est fragile.

Avec Magritte est différent des deux livres présentés plus haut. Son auteur, Louis Scutenaire, est poète à part entière, si l’expression a du sens, du moins si elle a le sens inversé de ce que lui-même écrivait : « Je ne suis ni poète, ni surréaliste, ni belge ». Éliminez les « ni » et le « ne » et vous avez la fiche signalant l’état civil de Louis Scutenaire. Appréciez la drôlerie de la négation et vous avez l’état d’esprit dans lequel cet Avec Magritte a été écrit : léger mais diablement profond, dense mais enlevé comme un pas de deux puisque Magritte fut complice de l’écriture de ces textes égrenés au fil de l’amitié des deux hommes.

Il s’ensuit un essai à la fragmentation contrôlée qui accole des anecdotes, des sketches, des aphorismes, des notations, des souvenirs, des oxymores apparents (« Il a soif de mystères précis »), des vers, des cadavres exquis qui se jouent à un ou à deux… L’ensemble ne prétend pas saisir ni définir ou arrêter l’art de Magritte : « La compréhension et sa manifestation […] risquent de rester un élan balourd vers l’unité », affirme l’oiseau Scutenaire.

À rebours de ce que nous enseigne l’académie et de ce que nous-même avons dit sur le piège biographique, il entend exposer « l’homme tel que la vie de tous les jours le faisait ». Et de cet homme à tout autre pareil, il saisit des bribes de sens et de génie. Avec Magritte a été écrit « à la sauvette », déclare Scutenaire, mais quelle sauvette, quelle densité ! Rien n’y suit la moindre convention. Chaque phrase est une surprise et prête à rire comme la vérité quand elle tombe là où on ne l’attend pas mais à pic.

-

Sur Baudelaire, Manet et les Salons, signalons la reprise aux éditions La Fabrique du Salon de 1846, précédé d’une belle préface de Jean-Christophe Bailly intitulée « Baudelaire peintre ».