Parue aux États-Unis, la première biographie d’Edward Said (1935-2003), l’auteur de L’orientalisme et l’un des penseurs les plus importants de son époque, raconte de manière magistrale une vie de cheminements intellectuels, militants et artistiques. Pour le public francophone, En attendant Nadeau propose une présentation de ce livre dont il faut espérer et encourager la traduction.

Timothy Brennan, Places of Mind. A Life of Edward Said. Farrar, Straus and Giroux, 437 p., 35 $

Places of Mind, que l’on pourrait traduire par « les lieux de l’esprit », veut sans doute faire écho à Out of Place [1], l’autobiographie que Said publia quelques années avant sa mort et dont le titre souligne bien ce sentiment qui étreignit toute sa vie l’intellectuel américano-palestinien de n’être nulle part à sa place, sentiment que Timothy Brennan, chercheur à l’université du Minnesota, décrit à son tour.

Cela commence dès la naissance de Said, en 1935, à Jérusalem, dans un milieu palestinien chrétien, alors que les Arabes musulmans forment plus de 90 % de la population, entre les mains d’une sage-femme juive qui le berce en hébreu et en arabe. La famille quitte très vite la Palestine pour vivre en Égypte. En exil, donc. Sa scolarité au Caire se fera en anglais. Edward Said a hérité de la nationalité américaine accordée à son père pour avoir fait la Première Guerre mondiale du bon côté. Une enfance et une adolescence bourgeoises, il apprend le piano et le tennis, avant de rejoindre à l’âge de quinze ans les États-Unis où il étudiera à Princeton et Harvard, puis fera une carrière d’universitaire à Columbia (New York City). Les vacances se passeront toujours au Liban, où se trouve le berceau familial, il n’y aura pas de coupure avec le monde et la culture arabes. Voilà pour la partie purement biographique qui, sans se piquer de psychanalyse, permet de comprendre ses engagements en théorie de la littérature, avec sa déconstruction de l’orientalisme, et en politique, avec la défense de la cause palestinienne.

Cela permet aussi de comprendre son rejet du nationalisme comme du provincialisme. Qu’on en juge par ses préférences lorsque, interrogé sur elles par le New Statesman, Said cite pêle-mêle Histoire et conscience de classe de Lukács, Notes de prison de Gramsci, L’idéologie allemande de Marx et Engels, The Arab Awakening de George Antonius, pour les livres ; La bataille d’Alger de Gillo Pontecorvo, Five Easy Pieces de Bob Rafelson, pour les films ; les Variations Goldberg de Bach, Lulu de Berg, l’acte III de Siegfried de Wagner, pour la musique. Il conviendrait encore d’ajouter son intérêt pour Adorno sur lequel il fit des conférences au Collège de France, ou encore celui, bien que partiel mais qui montre le large spectre de sa curiosité, pour la psychanalyse et sa lecture d’André Green, un compatriote en quelque sorte, puisque le psychiatre et psychanalyste français était né comme lui au Caire, mais dans une famille juive.

Si Said suit passionnément les concerts que Glenn Gould donne à Boston – il hésite même un temps à se consacrer à la musique avant d’y retourner bien plus tard –, ses lectures le conduisent rapidement vers la théorie littéraire. Sa thèse sur Joseph Conrad fut inspirée par Graham Greene, ce qui se comprend aisément, mais aussi par André Gide, selon son biographe qui n’en explique pas les raisons. Il cessera d’être un spécialiste de Conrad après la publication de Joseph Conrad and the Fiction of Autobiography (1966). Son regard se déploie désormais au-delà. Dès l’âge de vingt-cinq ans, il est plongé dans La science nouvelle, du philosophe italien Giambattista Vico, L’être et le néant de Sartre et, encore et toujours, Histoire et conscience de classe de Georg Lukács. Il ne cessera de s’indigner de la méconnaissance de ce dernier par les intellectuels américains. Conséquence de la guerre froide, le premier portrait intellectuel du philosophe hongrois ne parut en Amérique qu’au printemps 1958, sous la plume de L. Stern, dans la revue Dissent. Grâce à Said, Lukács entrera dans le répertoire des intellectuels de la gauche américaine, mais non dans celui des intellectuels arabes dès lors que Lukács, ainsi que Said le déplore, n’a pas été traduit en arabe.

Très jeune, Said eut pour mentors Monroe Engel et Harry Levin – Timothy Brennan regrette que Said ait minimisé l’influence qu’ils ont exercée sur lui. Levin suscita notamment l’enthousiasme de Said pour Lucien Goldmann et « sa position existentialiste qui était parvenue à créer à partir de l’idéologie marxiste un amalgame paramarxiste convaincant ». Sa vie durant, Said restera fidèle à l’auteur du Dieu caché, publié en 1956. Il rejoint en 1963 le département de littérature anglaise de Columbia où se déroulera toute sa carrière. À cette époque, il aurait admiré ses collègues qui faisaient signer des pétitions contre la guerre du Vietnam dans les rues sans jamais cependant se joindre à eux. Pris en main par Fred Dupee, le « radical marxist » spécialiste d’Henry James et éditeur de Gertrude Stein comme de Trotsky, Said est introduit à la Partisan Review et à la New York Review of Books. C’est dans ce dernier journal qu’il déchiffrera la French Theory pour les lecteurs américains. Très vite, il comprend et défend l’apport de Foucault, Derrida, Deleuze et Barthes. Il dira de ce dernier, rencontré brièvement, qu’il était « fascinant et hermétique ». Il est aussi très attaché à Sartre et à sa posture d’intellectuel engagé. La préface de Sartre aux Damnés de la terre de Frantz Fanon y est pour beaucoup, mais son admiration sera un peu tempérée par le numéro spécial des Temps modernes sur le conflit israélo-arabe paru en 1967, juste avant le conflit.

C’est d’ailleurs à ce moment-là que Said prend conscience de son isolement dans son propre milieu académique. Tandis qu’il partage le sentiment de défaite et l’humiliation arabe, ses amis et collègues, le plus souvent d’origine juive, ont soudain été soulagés par la victoire israélienne, alors même que ce conflit ne semblait pas les préoccuper avant la guerre des Six Jours. Il serait faux de prétendre que Said fut un universitaire apolitique avant 1967, mais il est jusqu’à cette date surtout intervenu dans l’espace public en « informed journalist » sur des questions relevant de son champ de compétence. Désormais, conscient de la faiblesse de la présence arabe et de son ignorance dans la culture américaine, il va œuvrer pour l’ouverture vers le monde et la culture arabes à l’université comme dans les médias.

Son premier livre en théorie littéraire, Beginnings : Intention and Method (1975), dans lequel il oppose l’origine au commencement dans la critique moderne, soit la différence entre la religion et le sécularisme – une distinction très importante pour lui tant du point de vue politique qu’intellectuel – peut être vu comme le terrain théorique pour L’orientalisme, même s’il est vrai que Beginnings ne laissait pas entendre ce que serait le livre suivant. Son grand œuvre, donc, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident (1978, traduit en français en 1980), est considéré comme marquant le début des études postcoloniales. Il est suivi, après d’autres écrits sur le sujet, de Culture et impérialisme (1993), son livre le plus « lukacsien » selon son biographe. Autant de livres, autant de succès, autant de débats et de controverses, preuve de la nouveauté et de l’originalité de ce qui y était énoncé : « Pour la moitié de ses lecteurs, ses livres étaient un succès, pour l’autre moitié, un scandale, mais personne ne pouvait les ignorer. » Le « verbiage » de Salammbô mis en évidence dans L’orientalisme pouvait, on s’en doute, en choquer plus d’un. On aurait mieux accepté qu’il s’attaquât à l’Alizadé de Pierre Loti qu’à Flaubert ! Plusieurs livres, aussi épais que le sien, furent consacrés à le démolir bien après sa mort, entre autres le Reading Orientalism : Said and the Unsaid de D.M. Varisco, dont le titre indique la tonalité, mais c’est bien la preuve que Edward Said bouleversa les idées intériorisées au point que leur remise en cause pouvait susciter une véritable fureur. L’orientalisme ne sera ni son premier ni son dernier livre iconoclaste.

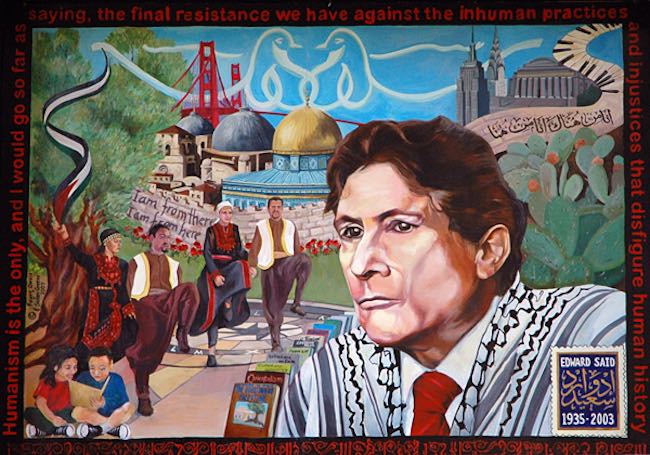

Fresque en hommage à Edward Said, San Fransisco State University © D.R.

À partir des années 1970, Said se battra sur deux puis sur trois fronts après les accords d’Oslo, ce qui est beaucoup pour un seul homme. Quoique le Fatah, le principal parti de l’Organisation pour la libération de la Palestine (OLP), soit à ses yeux trop nationaliste et trop proche de l’islam politique, il essaiera à plusieurs reprises – en vain – d’être le médiateur entre l’OLP et les dirigeants américains, y compris pour la préparation en 1993 de ces accords dont il prédit le fiasco. On notera au passage qu’il est regrettable que la pièce Oslo de J.T. Rogers, une parodie des coulisses des tractations, qui connut en 2016 un succès à Broadway, n’ait jamais été jouée en France.

Quoique largement admiré, notamment par ses étudiants dont il exigeait qu’ils lussent Proust en français, les attaques ad hominem dont il était régulièrement victime de chaque bord ne le laissaient pas indemne. Non seulement parce que les universitaires peuvent avoir des attitudes d’hommes politiques engagés dans la mêlée, mais aussi parce qu’il n’y a pas de sujet plus dangereux que le conflit israélo-palestinien. Il prendra connaissance des travaux des meilleurs spécialistes français du Moyen-Orient – Jacques Berque, Maxime Rodinson, Louis Massignon – et se rapprochera du chercheur du Massachusetts Institute of Technology (MIT) Noam Chomsky. Il n’est d’ailleurs pas certain que ce fut principalement en raison de l’apport en linguistique de ce dernier, mais plutôt parce qu’ils partageaient le même regard critique sur les intellectuels.

Ce tournant dans la vie de Said se reflète dans sa production écrite, qu’il s’agisse de livres écrits seul ou en collaboration, d’articles ou de documentaires filmiques. Ils sont recensés de façon exhaustive dans Places of Mind et il y a de quoi être impressionné mais, surtout, on voit à quel point le sort de la Palestine et la faiblesse du monde culturel arabe qu’il tente de compenser le désolent. Said en veut à cette bourgeoisie nationale arabe incapable de créer une société civile. À en juger par la chronologie de sa bibliographie, il consacre progressivement de plus en plus d’écrits à la question du Moyen-Orient. D’énergie aussi, car il ne cesse de subir des critiques, même de la part d’amis d’idées jusque-là – ainsi Bernard Lewis (qu’on a connu dans de douteuses prises de position aux côtés de l’histoire officielle turque sur le génocide des Arméniens). Ici, encore plus qu’ailleurs, Said n’est nulle part à sa place. Trop marxiste pour les uns, pas assez pour les autres, quasi pro-israélien pour les uns, trop pro-palestinien pour les autres, quand il n’est pas tout simplement taxé d’antisémitisme. Mais aussi : trop extérieur à la culture arabe et trop formé à la culture occidentale pour ses détracteurs moyen-orientaux. En bref, Said n’aurait plus été qu’un postmoderne, ne s’intéressant qu’à des représentations, alors que voir la réalité s’imposait. Des débats publics, épuisants et infructueux, se succèdent. Said a l’art de s’exposer sans bouclier et n’est guère enclin au compromis.

Depuis la publication de The Question of Palestine, en 1978, Said est devenu un paria parmi les intellectuels (peu ou prou) pro-israéliens new-yorkais. À titre d’exemple, même The Nation, le journal sans doute alors le plus à gauche où il a été bien accepté, se vit reprocher par ses donateurs de lui accorder trop de place. Mais il obtient aussi des succès non négligeables. Ainsi parvient-il à convaincre de l’injustice vécue par le peuple palestinien l’éditrice de la London Review of Books, une publication tout aussi importante que la New York Review of Books. Mary-Kay Wilmers, qui se définissait comme une « juive non juive » (notion formulée par Isaac Deutscher), et disait se trouver sans trop y penser « du côté d’Israël », changea d’avis après la publication d’un article de Said. Il faut dire qu’elle fut, comme d’autres, convaincue par les conférences de Said à la BBC sur Des intellectuels et du pouvoir, que le Seuil eut la bonne idée de publier en français sous ce titre en 1996. Le véritable intellectuel doit, selon lui, et le moins qu’on puisse dire est qu’il l’a vécu dans sa chair, rester un outsider, un « marginal », pour pouvoir dire son fait aux politiques. Goût de la provocation ? Sans doute, quoiqu’il n’eût pas tort lorsqu’un jour il se définit comme « le dernier Juif », si l’on entend non pas l’Israélien, mais le paria sans terre, l’intellectuel « sans attaches » (pour reprendre les termes de Karl Mannheim), une posture qui lui donne la liberté extraordinaire de dire sa vérité.

Selon son fils Wadie, l’échec d’Oslo, ces accords qu’il analyse comme une trahison, seront une blessure jusqu’à la fin de sa vie. Il comparera l’Autorité palestinienne au gouvernement de Vichy. Le paradoxe est bien là : cet intellectuel arabe qui reconnait le droit aux Juifs d’avoir un État, qui lutte contre les thèses négationnistes d’un Garaudy et demande au monde arabe de prendre en considération la signification de la Shoah – sinon comment demander aux Juifs de comprendre ce que fut pour les Arabes la Naqba (expulsion des Palestiniens en 1948) ? –, cumule les ennemis dans chaque camp. Dans Le Monde diplomatique d’août 1998, il en appelle à l’engagement moral et politique de l’intellectuel arabe et palestinien : « Israël n’est ni l’Afrique du Sud, ni l’Algérie, ni le Vietnam. Et que cela nous plaise ou non, les Juifs ne sont pas des colonialistes ordinaires. Oui, ils ont souffert de l’Holocauste, oui nombre d’entre eux sont victimes d’antisémitisme. Non, ces faits ne leur donnent pas le droit d’exercer ou de poursuivre une politique de dépossession à l’encontre d’un peuple qui ne porte aucune responsabilité dans l’histoire de leurs malheurs. […] Il s’insinue, à l’heure actuelle, dans le discours et la pensée politiques d’un certain nombre d’intellectuels arabes une mauvaise vague d’antisémitisme rampant et d’hypocrite vertu ». Être contre le boycott des produits ou le refus d’inviter des chercheurs israéliens, attitude qu’il trouvait absurde, ne l’empêcha pas d’avoir les mots les plus durs sur l’implantation des colonies et de dénoncer sans trêve les compromissions de l’Autorité palestinienne – et sans doute serait-il plus dur encore aujourd’hui. Arafat avait d’ailleurs fait interdire ses livres, mais son autobiographie, À contre-voie, sera l’un des ouvrages les plus lus au Moyen-Orient. Cette « méditation proustienne », comme le dit Said de ses mémoires, lui permettra également selon son biographe de regagner quelque estime en France auprès d’intellectuels influents sur le monde de l’édition. À contre-voie est en effet un modèle du genre autobiographique.

Las des conflits, Said trouve refuge dans la musique lorsque, dans sa dernière décennie, alors qu’il se sait atteint d’une leucémie, il fonde, à Séville, en 1999, avec Daniel Barenboim, l’orchestre du « Divan occidental-oriental ». Cet orchestre qui, en attendant un avenir meilleur et pour l’heure improbable, réunit des musiciens israéliens et palestiniens, des Juifs et des Arabes, a été transféré depuis 2017 à Berlin dans la salle Pierre-Boulez et est administré par Mariam Said, l’épouse d’Edward.

Peu avant sa mort, après le Patriot Act édicté à la suite du 11-Septembre, Said eut cette phrase dont on aimerait qu’elle ne soit pas prémonitoire : « Les États-Unis semblent être de plus en plus dirigés par les sectes fondamentalistes chrétiennes, ce qui, à mes yeux, constitue une menace pour le monde. »

-

Sa traduction en français, À contre-voie (parue en 2002 aux éditions du Serpent à Plumes), est malheureusement épuisée.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)