Soixante-dix ans après sa première parution en yiddish, le musée d’Art et d’Histoire du judaïsme et les éditions Hazan publient la traduction en français de Nos artistes martyrs. En 1951, Hersh Fenster (1892-1964) faisait paraître à compte d’auteur ce recueil composé en mémoire de quatre-vingt-quatre artistes juifs résidant en France morts au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Hersh Fenster, Nos artistes martyrs. Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme/Hazan, 302 p., 39 €

Exposition : Hersh Fenster et le shtetl perdu de Montparnasse. Musée d’Art et d’Histoire du judaïsme. Jusqu’au 10 octobre

La grande majorité d’entre eux ont péri assassinés dans ce que Fenster ne nomme pas à l’époque la Shoah, mais le khurbn, la « destruction » en yiddish. Quelques-uns se sont suicidés afin d’échapper à leurs assassins (Georges Kars, Joseph Raynefeld, Raphaël Schwartz), certains ont été tués en les combattant par les armes (Paul Ullman, Jules Gordon, Sigismond Sigur-Wittmann), d’autres en raison des privations provoquées par l’Occupation, la collaboration ou l’internement (Paul Pitoum, Ary Lochakow, Levi Zardinsky-Madim, Chaïm Soutine). La plupart de leurs proches ont subi le même sort. Leurs biens ont souvent été pillés et leurs œuvres détruites. À quelques exceptions près (Chaïm Soutine, Otto Freundlich, Henri Epstein…), leurs noms sont absents des livres d’histoire de l’art moderne.

Portraits des artistes disparus épinglés par Hersh Fenster © mahJ, archives Fenster

Ils sont en revanche présents dans le livre de Hersh Fenster, qui n’est pourtant pas un livre d’histoire de l’art, pas plus que les historiens de l’art ne se sont beaucoup intéressés, jusqu’à présent, aux œuvres de ces artistes martyrs, quoi qu’on dise de l’irrésistible attrait qu’est censée exercer sur le public la figure de l’artiste maudit. Après ce livre, il serait cependant hasardeux d’écrire sur ces derniers sans le faire, d’une manière ou d’une autre, d’après lui. Les futurs chercheurs y trouveront des noms encore méconnus, et en les étudiant, à coup sûr, ils en découvriront d’autres encore (Sonia Mossé, par exemple, est étonnamment absente du volume, y compris de l’appareil critique), mais ils y découvriront aussi que, le travail de Fenster étant lui-même le fruit d’une recherche, attentive, scrupuleuse, ses principes de composition ont valeur d’exemple.

Ces principes sont ceux d’un « livre du souvenir », ainsi que l’auteur décrit son ouvrage dans ses remerciements, adressés tout particulièrement à l’imprimeur Naftali Milner, à ses yeux « véritable artisan de cette œuvre de piété ». C’est que Fenster est à la fois un homme pieux, un intellectuel épris de culture juive et de la langue yiddish, parlant le polonais ainsi que l’allemand et enseignant le français, et un sympathisant anarchiste, toutes qualités qui trouvent leur prolongement dans le mémorial de papier qu’il élabore après la guerre. Les yizker-biher désignent en effet en yiddish ces « livres du souvenir » conçus au lendemain du khurbn sur un mode coopératif : chaque témoin, chaque survivant d’une communauté y contribue autant que sa mémoire le lui permet – autant qu’un partage des mémoires est encore possible. Des références religieuses, des formules consacrées s’immiscent quelquefois dans l’entrecroisement des récits qui se répètent, s’attardent sur des anecdotes, suscitant, par la polyphonie, une forme de familiarité retrouvée. Insensiblement, en effet, les yizker-biher excèdent le cadre des événements catastrophiques proprement dits pour revenir à l’évocation du temps d’avant.

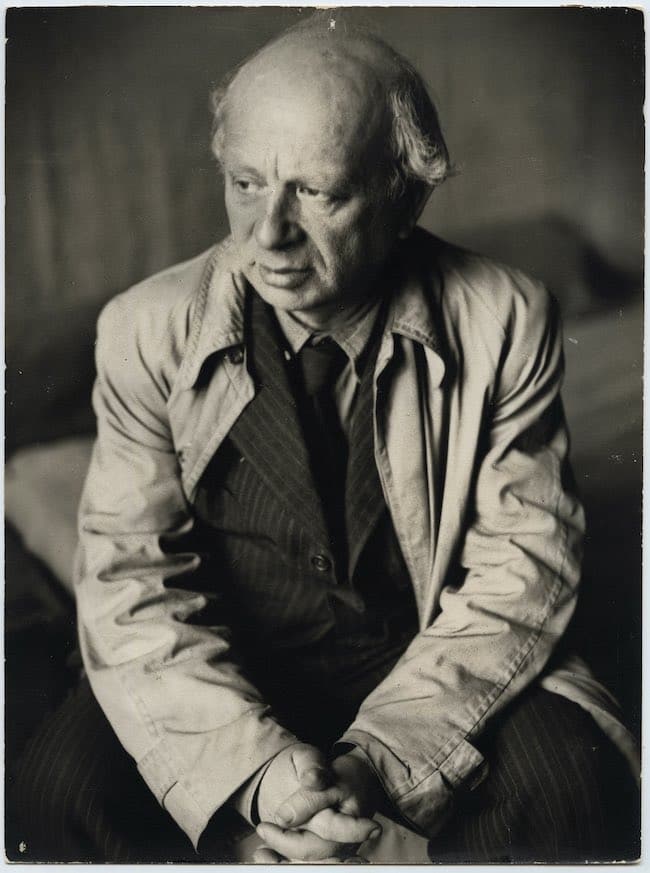

Portrait de Hersh Fenster (Paris, vers 1960) © mahJ

Hersh Fenster, pourtant, et c’est sans doute là l’un des aspects les plus saisissants découlant de la refonte des témoignages qu’il a collectés, écrit toutes ses biographies d’artistes au présent, n’usant du passé composé que lorsqu’il mentionne le destin de leurs proches, et, plus rarement, du futur simple afin d’en définir le mode narratif. « On racontera cette histoire de la manière suivante », prévient-il, par exemple, en commençant celle du peintre David Goychman. L’histoire de trois frères nés dans un shtetl ukrainien, l’un, Avrom, tué au combat en 1914-1918 comme engagé volontaire dans l’armée française, un autre, Eliezer, abattu lors d’un pogrom en Russie qui laisse David grièvement blessé et seul. L’histoire d’un peintre qui découvre la Palestine puis Paris, où il entre aux Beaux-Arts et vit de retouches photographiques pour pouvoir peindre. Une histoire qui s’interrompt à l’été 1941, lorsque David Goychman est interné au camp de Compiègne. Il y est retenu plus d’un an avant son transfert vers celui de Drancy, et sa déportation trois jours plus tard.

Une histoire à la fois représentative et singulière – dont les singularités mêmes possèdent une valeur représentative. Il y a ceux qui, comme Goychman, se font retoucheurs pour subvenir à leurs besoins, ceux qui deviennent chauffeurs de taxi, comme Benjamin Secunda ou Abraham Berline, qui ne conduit ses passagers qu’à la vallée de Chevreuse où il les dépose en même temps qu’il y installe son chevalet, celle qui exerce ses talents de maître d’armes, comme Rahel Szalit-Marcus, et tous ceux qui acceptent au jour le jour n’importe quel travail de force, à l’instar de Samuel Granovsky, que tout Montparnasse reconnaît à sa chemise brodée russe et à son chapeau de cow-boy lorsqu’il déambule en compagnie d’Aïcha la métisse. « Il est d’ailleurs difficile d’imaginer Montparnasse sans Granovsky », note Fenster.

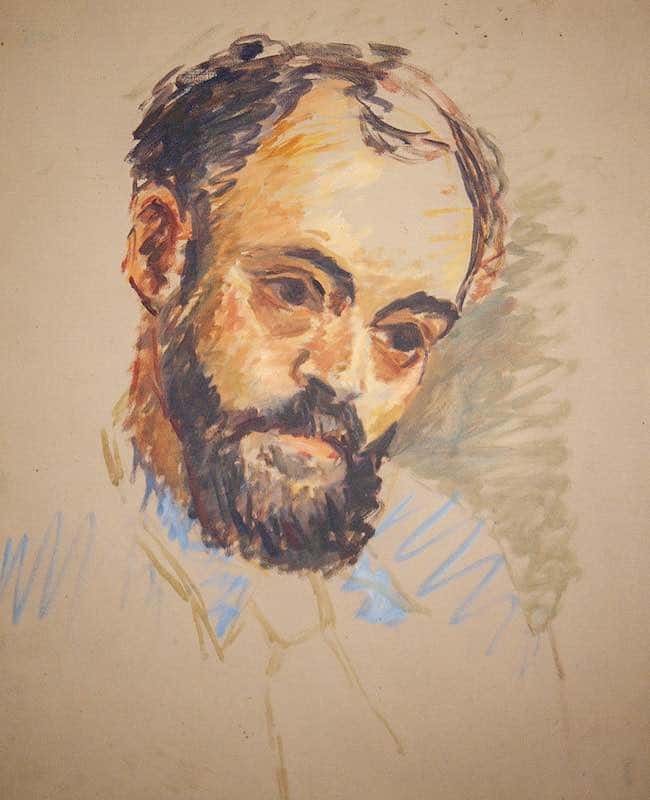

Jacob Macznik (1905-1945), « Portrait de l’écrivain Wolf Wieviorka », 1941 © Collection Samson Munn

Difficile d’imaginer aussi que c’est dans un camp qu’à 17 ans Jacques Ostrovsky a commencé à dessiner, et que c’est à cet âge qu’il a été déporté. Difficile d’imaginer la détresse de Sophie Blum-Lazarus qui, à 77 ans, ne voulait ni quitter la tombe de son mari ni se séparer de ses fils de soie lorsque des policiers allemands sont venus l’arrêter ; ou celle du sculpteur Raphaël Schwartz qui, quelques mois avant que les nazis ne frappent à son domicile, mit fin à ses jours après avoir passé son manteau cousu de l’étoile jaune. Difficile d’imaginer, enfin, son confrère Moïse Kogan refusant de porter cette marque d’infamie et pensant que sa notoriété ainsi que ses relations le protégeraient quoi qu’il arrive. Pourtant, « ni Despiau, ni Friesz, ni aucun autre n’a levé le petit doigt pour l’arracher des griffes sanglantes quand on l’a arrêté », accuse Fenster.

Sous sa plume régulière, la colère suscite ponctuellement chez le lecteur une étreinte d’une nature quelque peu différente mais non complètement étrangère à celle que provoquent la douleur et la douceur mêlées qui, à travers ses souvenirs, la précèdent à chaque fois. Certains d’entre eux sont manifestement personnels à Fenster, qui a rencontré ou fréquenté plusieurs de ces « artistes martyrs ». Les menus détails qu’à l’occasion il rapporte au sujet de leurs personnalités et de leurs existences indiquent aussi que leur recension ne s’adresse pas seulement à la postérité, mais à la communauté qui cherche à se reconstituer à partir d’eux. Bien que la langue choisie par Fenster désigne d’abord la communauté juive yiddishophone comme son premier lectorat, son projet concerne aussi d’autres cercles, familiaux, amicaux ou professionnels. Le quartier de Montparnasse les réunissait tous, instaurant pour nombre de défunts cités une communauté de refuge, de substitution ou de complément.

Ary Lochakow (1892-1941), « Le poète David Knout », 1923 © mahJ

C’est donc en partie aux membres du « shtetl perdu de Montparnasse », comme le désigne Pascale Samuel dans sa contribution à l’appareil critique de Nos artistes martyrs, désignation qu’a reprise le musée d’Art et d’Histoire du judaïsme pour l’exposition qu’il lui consacre, qu’est destiné le livre de Fenster. C’est à eux qu’il confie et avec eux qu’il partage les souvenirs consignés par ses soins, comme s’il cherchait à éveiller ceux de ses lecteurs et à les faire converger, le livre devenant à son tour un lieu de rencontre et le moyen de recouvrer, à partir de l’écrit, une parole échangée.

« On voit souvent, attablée dans l’un des cafés de Montparnasse, une femme au beau visage délicat où se lit la bonté. Un crayon à la main, elle dessine. C’est l’artiste Frania Hart. » Le Montparno qui, en 1951, est susceptible de lire la description de Fenster revoit sans doute cette figure familière qu’il avait peut-être oubliée, se remémore son nom ou l’apprend, connaît les circonstances de sa disparition ou les ignore. En lisant la suite de sa biographie, il découvre peut-être qu’elle avait un mari, artiste et Juif comme elle, du nom de Benjamin Secunda, et que « le couple est arrêté en pleine nuit, le 24 juillet 1943, en même temps que leurs voisins : le sculpteur juif hongrois Fernand Vago-Weiss, Mlle Irène Sheynfled, couturière, et une vieille dame de soixante-douze ans, Elsa Wohl ». Ces noms-là aussi lui rappellent quelque chose, font remonter à sa mémoire d’autres bribes d’existences qui furent plus ou moins lointainement liées à la sienne, et qui ne le sont plus désormais.

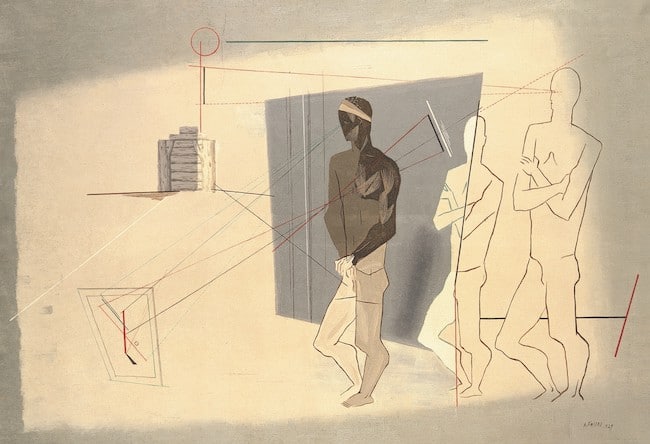

Alexandre Fasini (1892-1942), « Hommes et jeux d’optique », 1929 © Association des Amis du Petit Palais, Genève

Il en va nécessairement autrement pour le lecteur d’aujourd’hui. Mais l’intérêt déclenché presque instantanément en lui tient au fait paradoxal que ces informations lui semblent d’autant plus précieuses que leur usage originel était restreint et que, par conséquent, elles ne lui étaient qu’indirectement destinées. Ces éclats de vie prennent alors dans l’esprit de celui qui les lit une importance considérable du simple fait qu’ils ont été fidèlement préservés, à l’image des portraits photographiques qui accompagnent la quasi-totalité des récits du même présent passé qu’eux. Car Hersh Fenster consigne tout, restitue l’ensemble des éléments dont il dispose, conscient qu’une certaine forme de justice rendue à l’histoire dépend de son souci d’exhaustivité, et que manquer de renseignements lui causerait au contraire un tort inversement proportionnel. Face à la disparition massive, paraît dire le zamler, le collectionneur et collecteur de mémoires, aucun nom ne saurait être de trop, le trait de caractère le plus banal comme le plus singulier mérite d’être relevé tant il représente quelque chose.

Sous ce rapport, il s’avère aussi futile qu’impérieux de se souvenir que le peintre Béla Meszoly aime et respecte tant les fleurs « qu’il n’en cueille jamais nulle part » ; que son confrère Léon Weissberg parvient à apaiser son chien par les caresses qu’il lui prodigue lorsqu’il est dans l’incapacité de le nourrir, « comme s’il comprenait la situation dans laquelle il se trouve : être le chien d’un pauvre artiste juif » ; que, de son côté, Sigismond Sigur-Wittmann a tant souffert de la faim qu’enfant son rêve à lui n’était aucunement de devenir peintre : « quand il serait grand, écrit Fenster, il irait travailler dans un magasin d’alimentation ».