Alban Bensa ne se sentait jamais aussi heureux que lorsqu’il n’était pas chez lui ; mais ce déplacement, loin d’être un exotisme, s’accompagnait d’une conscience aiguë des rapports de pouvoir et des hiérarchies entre les récits produits par l’histoire. Pour Alban Bensa, l’observation n’était pas sans implication. Ce décentrement hors de chez soi mais non hors de soi, l’anthropologue, disparu le 10 octobre 2021, l’a expérimenté toute sa vie, jusqu’à ses nombreux et longs terrains en Nouvelle-Calédonie, où il s’était pleinement engagé pour l’indépendance et les droits du peuple kanak.

Alban Bensa (2018) © Pierre Benetti

Déplacement, dès le départ : l’aîné de deux frères, né le 18 septembre 1948, passe son enfance balloté d’un monde social à un autre par le divorce de ses parents – son père est issu d’une petite bourgeoisie commerciale, sa mère fréquente un milieu artiste de Saint-Germain-des-Prés. Mais il s’inscrit dans le monde avec la grand-mère à qui il a été confié, à La Grande-Paroisse, un village de Seine-et-Marne. L’influence de cette femme hors du commun, ancienne résistante, grande lectrice et esprit indépendant, passée du catholicisme au communisme, aura une influence décisive sur le futur chercheur.

Décentrement, aussi, à l’écoute d’autres langues, l’allemand que parle son père depuis l’internement dans les camps de prisonniers, ou le breton entendu chaque été à Ouessant. Décentrement, encore, avec l’observation, très tôt, du travail et de la vie quotidienne dans la ruralité bretonne et insulaire ; puis avec l’expérience de l’immersion, lorsque le Français de onze ans vit ce qu’il nommera plus tard, avec amusement, sa « première situation ethnographique », dans une famille allemande de Düsseldorf.

Dans la jeunesse solitaire et recluse à Issy-les-Moulineaux, c’est la lecture qui décentre et devient, entrecoupée de la passion pour le rugby, un véritable travail, de l’émerveillement devant Pascal à l’attrait des romanciers. Mais ce sont d’autres livres qui bousculent les traditions : ceux des ethnologues, comme Nous avons mangé la forêt de Georges Condominas (1957), fournis par un érudit croisé à Saint-Germain. Le mot « ethnologie » apparaît pour Alban Bensa dans Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase de Mircea Eliade (1953). Comme Jean Bazin (1941-2001), avec qui il traduira La raison graphique de Jack Goody (Minuit, 1978), le jeune homme se dirige vers cette discipline encore très jeune, excroissance de la philosophie et de la sociologie, qui permet un rapport au savoir hors de la bibliothèque. Après un bac littéraire au lycée Michelet de Vanves, il choisit la licence de sociologie, option ethnologie. L’observation empirique prend forme dans une première enquête sur des guérisseurs du Perche, puis au cours d’un grand voyage en Indonésie, effectué à peine Mai 68 passé, qui donnera lieu à un premier livre, Le sacré à Java et à Bali (1969).

Assistant de fac au milieu d’émules du maître structuraliste, lui voudra faire de l’anthropologie « après Lévi-Strauss » (titre d’un de ses livres paru aux éditions Textuel en 2010) et il l’enseignera à partir de 1990 à l’École des hautes études en sciences sociales. Alban Bensa construira patiemment cette anthropologie critique et réflexive, renonçant définitivement à la séparation de la discipline avec l’histoire, de manière pratique puisque les récits, les généalogies et les mythes collectés d’année en année sont systématiquement restitués au peuple kanak, ou plus théorique, à travers ses nombreux essais, dont La fin de l’exotisme (Anacharsis, 2006). Lié à d’autres chercheurs comme André-Georges Haudricourt et Jean-Claude Rivierre, rencontrés dans les séminaires de l’École pratique des hautes études, Alban Bensa tenait, contrairement aux définitions de Lévi-Strauss, à relier ethnologie, ethnographie et anthropologie : « Si l’ethnologue tente de comprendre des situations différentes de chez lui, l’ethnographe est capable d’en faire partie s’il s’en donne les moyens (notamment s’il apprend la langue de ses interlocuteurs), tandis que l’anthropologue se demande : qu’aurais-je fait à leur place ? », nous disait-il dans un entretien en 2018.

Mais c’est aujourd’hui presque devenu un lieu commun que de dire que l’anthropologie à laquelle Alban Bensa a grandement participé s’est affranchie du modèle primitiviste d’observation des cultures autres et qu’elle ne se donne plus comme programme de reconstruire idéalement des mondes censément stables et souvent pré-coloniaux. Non seulement Alban Bensa s’est montré précurseur dans l’avènement d’une nouvelle anthropologie transdisciplinaire qui s’intéresse aux phénomènes historiques et aux acteurs en situation ; il a aussi fait de cet intérêt un combat politique.

Prenant à son compte la réflexion de Jean-Marie Tjibaou qu’il citait très souvent (« notre identité est devant nous »), Alban Bensa a mis du temps dans son observation et il a redonné aux Kanaks leur temps, dont ils avaient été doublement privés : par la colonisation, puis par l’enfermement dans le mythe. Même lorsque ses interlocuteurs à Koohnê lui font part de leur croyance et de leur récit, il comprend qu’il serait erroné de rattacher ceux-ci à de la pensée sauvage. La façon dont on raconte est toujours stratégique, et sert un but ici et maintenant, en l’occurrence la revendication d’autonomie économique et politique. On en rend mieux compte sous la forme de la chronique (Chroniques Kanak : l’ethnologie en marche, 1995) que sous celle du découpage structural.

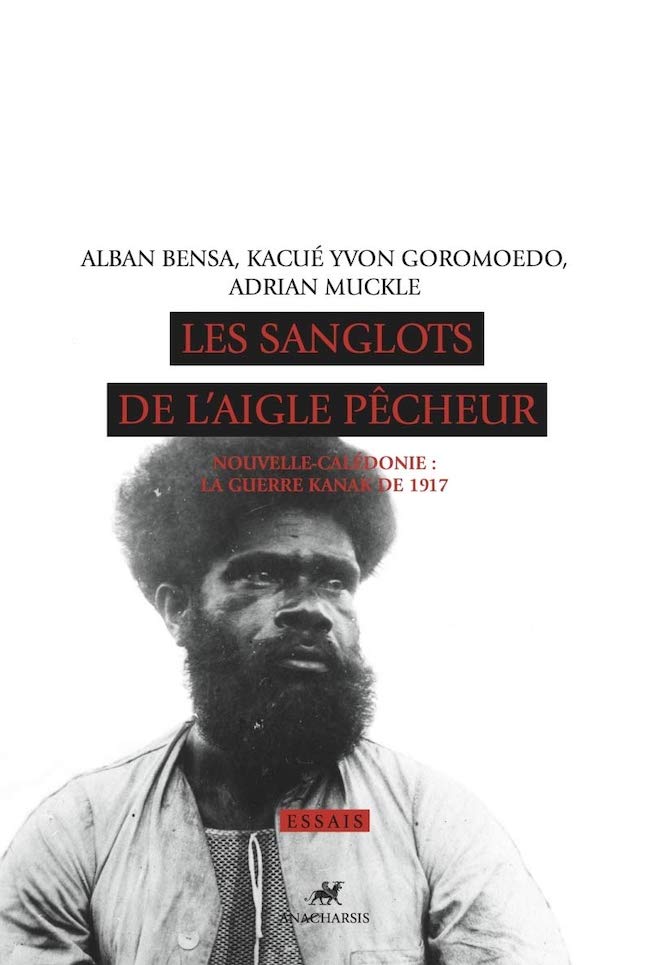

Alban Bensa arrive en juillet 1973 en Nouvelle-Calédonie, il y revient deux ans plus tard. Il n’était pas encore spécialiste du monde kanak mais il avait appris l’une de ses langues, le paicî. Parler à l’autre dans sa langue est déjà une façon de résister à l’oppression coloniale, c’est refuser de le « traduire », de le réduire ou de se l’approprier. En collectant et en transcrivant des récits dans la langue même où ils sont nés, on peut en saisir les nuances et les différentes strates de mémoire. Alban Bensa a d’ailleurs presque toujours cosigné ses livres avec ses amis ou frères kanaks (on lui a vite donné un statut généalogique dans le clan pour le faire entrer dans le système très codé des relations sociales) : Histoire d’une chefferie kanak, 1740-1878, avec Atéa Antoine Goromido en 2005 (éditions Karthala), et surtout le chef-d’œuvre de 2015, Les sanglots de l’aigle pêcheur. Nouvelle-Calédonie : la Guerre kanak de 1917, cosigné avec Yvon Kagué Goromoedo et Adrian Muckle (éditions Anacharsis). C’est d’ailleurs lui qui a été à l’initiative de la généralisation par les chercheurs et les linguistes de la graphie « kanak », reprise par les autochtones pour résister à la réduction opérée par la francisation en « canaque ». Car kanak est à l’origine un terme hawaïen qui désigne les hommes et pas seulement les premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie.

Jusqu’à l’accord de Nouméa de 1998, Alban Bensa ne dissociera jamais son engagement politique de son travail de chercheur. Durant ses nombreux séjours (qui durent chacun entre six mois et deux ans), il écoute, il recueille, il dessine des généalogies, il établit des cartes, il associe des noms de clans à des terres, il fait la coutume (système traditionnel du don), il lutte avec les Kanaks pour que des terres expropriées soient rendues, pour la reconnaissance de l’antériorité territoriale et pour l’organisation d’une coexistence entre les communautés. Il est de toutes les manifestations pour s’opposer à ce qu’il considère alors comme un véritable apartheid colonial. Quand il est à Paris, il alerte les médias et l’opinion sur la nécessité de défendre le projet d’indépendance, contre la politique du ministre Bernard Pons qui ne faisait qu’appeler la violence, puis aux côtés de Michel Rocard pour avancer vers un accord de souveraineté, conseiller de nombreux hommes politiques de gauche pour la réflexion sur les termes de l’accord. En 2019, il signait une tribune dans Libération aux côtés d’autres intellectuels en faveur de l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, convaincu de sa nécessité historique. Jusqu’au bout, Alban Bensa aura suivi l’évolution politique et sociale de l’île, lui-même plusieurs fois écouté par le gouvernement français au moment des référendums de 2018 et 2020. Son dernier voyage remontait à mai 2019, en vue d’un ouvrage réalisé à partir de documents écrits et sonores en langue cèmuhî qu’il devait conduire sur quatre ans.

La retraite et les confinements successifs en Bretagne lui avaient permis de redécouvrir toute une matière ethnographique non traitée, dont débordent les nombreux carnets de terrain et enregistrements qu’Alban Bensa laisse derrière lui. Son dernier article paru dans En attendant Nadeau parlait d’un des mondes de son enfance, la Bretagne rurale. Son ultime texte, rassemblant des « notes de terrain en Nouvelle-Calédonie », vient de paraître dans la revue Sensibilités (« La monnaie kanake est une personne »). Dès dimanche, Paul Néaoutyine, chef du Parti de libération kanak (Palika) et de l’Union nationale pour l’indépendance (UNI), élu de l’Assemblée de la Province Nord et du Congrès ainsi que maire de Poindimié, a rendu hommage à ce « pilier de la solidarité avec le peuple kanak » : « Alban était un juste ».

![Carol J. Adams, La politique sexuelle de la viande. Une critique féministe végane, Le passager clandestin, 2025 [1990], 384 pages, 25,00€ Myriam Bahaffou, Tristan Lefort-Martine, L’écoféminisme en défense des animaux, Cambourakis, 2024, 240 pages, 22,50€ Amanda Castillo, Tu seras carnivore, mon fils, Textuel, 2025, 160 pages, 17,90€](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/Carcass_of_Beef_by_Chaim_Soutine_c._1925_Albright-Knox_Art_Gallery.jpg)

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)