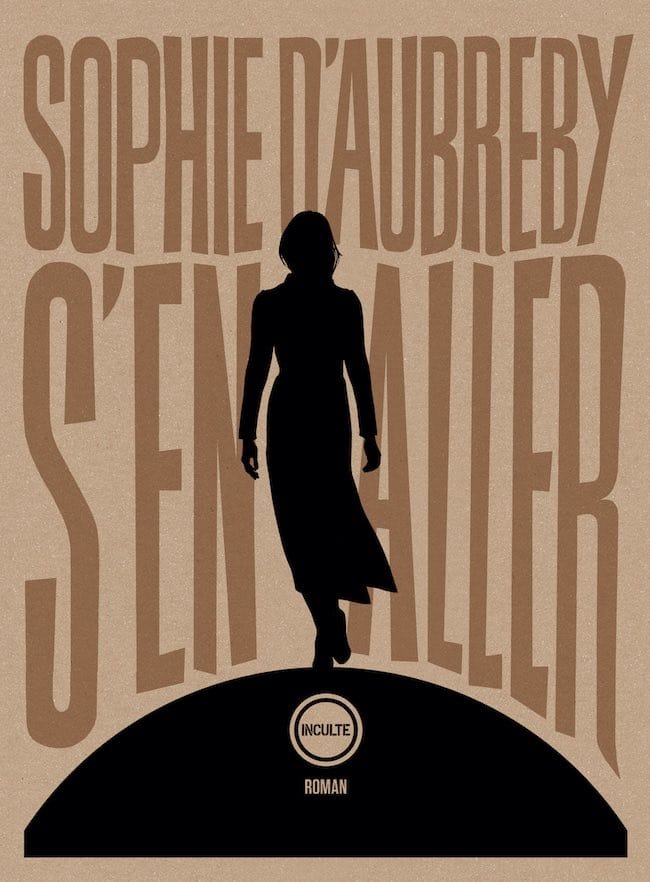

Le premier roman de Sophie d’Aubreby, S’en aller, est porté par une belle écriture, dense et juste, s’attachant avant tout à représenter les corps. Son héroïne, Carmen, affirme sa liberté par quatre départs. Refusant les voies secondaires qu’on réserve aux femmes, elle crée son propre destin. Sur fond des convulsions du XXe siècle.

Sophie d’Aubreby, S’en aller. Inculte, 288 p., 18,90 €

Sophie d’Aubreby maîtrise l’art de l’ellipse. D’abord dans ses phrases souvent brèves, mais surtout par la construction de son roman. Ne cherchant jamais à tout dire, elle montre comment les normes sociales ou les événements historiques affectent les corps. Cela rend son récit très sensible, à même, en seulement quatre moments, de restituer l’épaisseur d’une vie.

Sophie d’Aubreby © Norisuke Yoshioka

Le premier départ de Carmen, en 1924, tient à un refus radical, une réaction de survie contre les hypocrisies et les arrangements dans lesquels voudrait l’enfermer son entourage bien né. Au lieu de sombrer ou de se résigner, la jeune fille s’habille en homme et embarque sur un bateau de pêche pour « comprendre ce que c’est que de pouvoir et de le faire », pour partir et expérimenter. Cette magnifique première partie décrit les corps en mer. Ceux des marins abîmés par un travail pénible, raidis par le poids des hiérarchies, leurs voix diverses, façonnées par l’exil ou par les revendications sociales. Celui de Carmen, corps de femme caché sous un corps d’homme, apprenant l’épuisement du travail physique. Le temps en mer alterne avec la période antérieure où Carmen, fiancée, se retrouve engluée dans le piège des bienséances. Avec un laconisme lyrique, Sophie d’Aubreby décrit les prises de conscience successives de son héroïne, qui met au jour l’oppression sexiste puis, sur le bateau, l’oppression sociale.

Ce premier départ l’ayant affranchie de son milieu d’origine, Carmen peut exercer sa liberté. Dans la deuxième partie, cela passe encore par les corps : la kinésithérapie pour « ne pas dépendre » et pour soigner les corps souffrants, et la danse, dans le sillage d’Isidora Duncan. Deux façons de « faire bouger les corps ». La danse lui fait rencontrer Hélène, âme sœur et compagne. Cette partie, pudique, est pourtant celle de l’élan, du bonheur, des corps émancipés. La danse et la musique conduisent Carmen et Hélène à la curiosité, à la recherche de l’autre, à travers un séjour à Java pour étudier les arts indonésiens, découverts à l’Exposition coloniale de 1931. Afin d’y réussir, il leur faudra ne pas chercher l’imitation mais accepter l’écart, la différence des corps, tout en mesurant le joug des traditions, comme celui du colonialisme. Auquel, malgré elles, elles participent.

Dans les deux premières parties, Carmen observait, se battait pour son propre compte. Dans la troisième partie, elle s’engage. En accord avec la gravité du moment, l’écriture se fait moins poétique, plus factuelle. En 1943, Carmen joue dans la résistance un rôle modeste mais risqué, puisque « s’en aller », cette fois, c’est en déportation. Sophie d’Aubreby ne cherche pas à raconter Mauthausen – Carmen, qui essaie d’écrire ce qu’elle a vécu, n’y arrive pas –, elle le décrit par ses effets sur le corps de l’héroïne, « corps qui n’a plus de muscles, plus de sang, qui n’est plus qu’os, nerfs et nouures avec peut-être, encore un peu de rouille au fond des veines », mais corps qui reprend vie, même s’il reste affaibli.

Le quatrième départ est le dernier, après un vieillissement accepté car, du début à la fin, Carmen a été fidèle à elle-même. S’en aller dresse le portrait d’une femme à la fois ordinaire et remarquable, qui se bat pour dépasser le déterminisme sexiste. Et qui réussit, même si sa vie n’est pas faite que de joies. L’écriture est à l’unisson : sans forfanterie, mais loin de toute banalité. Intense et claire. Sophie d’Aubreby écrit un roman féministe qui, ne revendiquant pour les femmes qu’une liberté égale à celle des hommes, est aussi universel par son désir de s’émanciper, d’échapper à l’étouffement. Un roman qui parvient à représenter concrètement la nécessité d’avoir le choix, ainsi que l’envie de « fendre l’inconnu » dans l’affection et le bruit neufs.