L’écrivain allemand Eugen Ruge s’est rendu célèbre en 2011 avec la parution de son premier roman, Quand la lumière décline, immédiatement traduit en français (et bientôt adapté pour le cinéma). Il dépeignait la vie de plusieurs générations de sa propre famille, celle de communistes allemands réfugiés dès 1933 en Union soviétique. Le Metropol n’en constitue pas une suite, mais propose un retour – documents à l’appui – sur la période où la grand-mère de l’auteur fut assignée à résidence dans le célèbre hôtel moscovite où un seul étage la séparait du redoutable Vassili Vassilievitch Ulrich, président du Collège militaire de la Cour suprême qui signa durant les « grandes purges » d’innombrables sentences de mort.

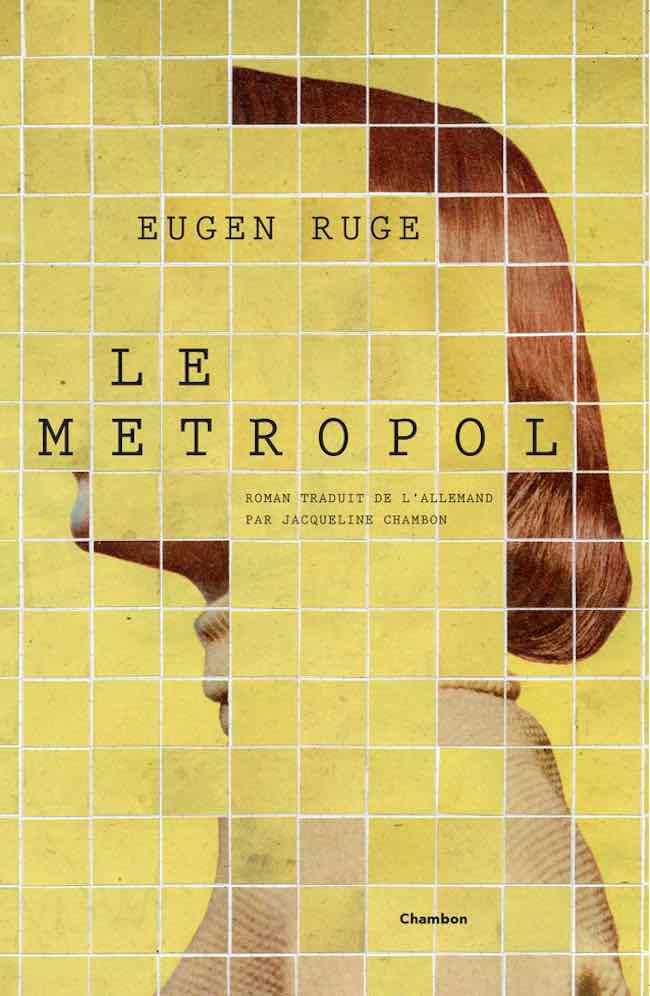

Eugen Ruge, Le Metropol. Trad. de l’allemand par Jacqueline Chambon. Jacqueline Chambon, 352 p., 22,80 €

Un hôtel pour cadre de l’action : rien de particulièrement original à cela. Mais ici, ce n’est ni un procédé littéraire, ni une fiction. L’hôtel Metropol, un beau bâtiment Art déco en plein centre de Moscou, existe bel et bien. Sous Staline, on y logeait des invités étrangers (comme l’écrivain allemand Lion Feuchtwanger, personnage secondaire du roman d’Eugen Ruge) ou des fonctionnaires du régime, mais il pouvait être aussi l’antichambre de la mort ou du goulag pour d’autres « pensionnaires » malgré eux, qui ignoraient encore l’étendue de leur disgrâce. C’est là que l’héroïne féminine, Charlotte, la grand-mère de l’auteur, a vécu contrainte et forcée avec son second mari, Wilhelm, entre août 1936 et février 1938, en pleine terreur stalinienne. En regardant par la fenêtre, elle avait vue sur la Loubianka où le NKVD interrogeait les prisonniers, et sur la Maison des syndicats où avaient lieu les procès.

Eugen Ruge © Asja Caspari

Charlotte et Wilhelm sont des communistes convaincus, et donc contraints à l’exil après l’arrivée au pouvoir des nazis. Ils ont travaillé pour le Komintern, plus particulièrement pour son département chargé du renseignement et des missions extérieures, l’OMS, dont Wilhelm surtout était un brillant agent : quoi de plus naturel, pour eux comme pour tant d’autres, que de se réfugier dans un pays où se construit, pensent-ils, la société dont ils rêvent ? Charlotte y retrouve épisodiquement ses deux fils, nés d’un premier mari, militants politiques tout aussi convaincus qu’elle : Werner, l’aîné, et Kurt, le cadet, pour lequel l’auteur s’inspire de son père Wolfgang – Wolfgang Ruge et son épouse russe mettront au monde Eugen durant leur internement en Union soviétique, et émigreront en 1956 en RDA où Wolfgang deviendra historien. Malgré quelques signes inquiétants, tout semble aller au mieux pour le couple qui rentre d’ailleurs d’un séjour de vacances à Yalta.

Mais les choses se gâtent tout à coup pour Charlotte et Wilhelm : on ne leur confie plus aucune tâche, et, tandis qu’ils se voient enfermer en douceur dans la prison dorée de l’hôtel Metropol, ceux qu’ils connaissent tombent les uns après les autres, à commencer par un certain Alexander Emel à qui ils ont, par malheur peut-être, vendu un gramophone : ce simple fait suffit-il à faire d’eux ses complices ? Être étranger, avoir voyagé (même sur ordre) hors des frontières de l’Union soviétique rend suspect, il n’en faut guère plus pour être convaincu de trotskysme, qualifié d’ennemi du peuple et livré à une justice sommaire. Arrestations à l’aube, simulacres de procès, exécutions se succèdent, mais Charlotte et Wilhelm, fermes dans leurs convictions, peinent à imaginer les victimes innocentes, même si elles leur semblaient jusqu’ici au-dessus de tout soupçon. Ils n’en sont pas moins troublés et soucieux, ils se demandent surtout quel témoignage pourrait les trahir à leur tour, quelle maladresse commise, quelle fréquentation répréhensible. Un nom est si vite inscrit au bas d’une liste… Pourtant, quelque chose ou quelqu’un les protège, ils échapperont au pire, s’en tireront avec une simple mesure d’exil, et le roman s’interrompt juste avant leur départ pour la France, puis pour le Mexique où ils resteront jusqu’à la fin de la guerre – sans avoir renoncé à leur idéal communiste.

Pour importante qu’elle soit, la saga familiale n’est cependant pas le seul intérêt du roman d’Eugen Ruge. Avec le recul du temps, l’auteur tente d’éclairer à travers l’exemple de ses parents les raisons qui ont conduit tant de victimes de ces grands procès, de ce système pervers où le pouvoir dévorait ses meilleurs enfants, à ne pas se rebeller, et même parfois à accepter au nom de la Révolution le mal fait aux autres comme à eux-mêmes. Eugen Ruge s’est abondamment documenté, mais il écrit d’abord en romancier rompu à une longue pratique du théâtre et du cinéma. Derrière ce livre se cache peut-être l’amorce d’un scénario ? En s’appuyant sur ce qu’il sait, Eugen Ruge imagine les dialogues qui donnent vie et chair à ses personnages, donne à voir le comportement de ceux qui subissent comme de ceux qui exécutent, explore les mécanismes psychologiques qui s’activent quand la peur pousse au déni, à la lâcheté, à préférer croire un ami coupable plutôt que d’imaginer le Parti dans l’erreur… à se protéger aussi, coûte que coûte, alors que dans cet enchaînement infernal tout innocent peut devenir coupable, et tout bourreau prendre la place du condamné. Quand l’injustice est trop flagrante, on veut se convaincre que Staline ne sait pas, qu’il faut l’avertir… mais de là à renier ses croyances !

Car c’est peut-être cela la noire leçon qu’Eugen Ruge instille dans ce livre qui, outre un bel exemple de roman psychologique, est aussi un témoignage émouvant sur la folie de cette époque : toute croyance est aveugle, ou plutôt, selon les mots qu’il place dans la bouche du sinistre Vassili Vassilievitch, dont on ne sait s’ils sont de pur cynisme ou d’un pessimisme avéré sur la nature humaine : « Les hommes croient ce qu’ils veulent croire. Veulent, souligné. […] Non, la croyance des hommes ne dépend ni des faits, ni des preuves. […] On peut leur présenter des faits, on peut les réfuter, ça ne sert à rien. Celui qui veut croire à quelque chose, trouvera toujours le moyen de le faire ! ».