Pendant la quinzaine d’années qui nous sépare de sa parution, le livre de Philippe Descola Par-delà nature et culture (Gallimard, 2005) s’est imposé parmi les classiques de l’anthropologie auprès des autres sciences humaines et sociales. Avec Les formes du visible, son nouveau livre, l’anthropologue s’adresse directement à elles en les invitant à repenser avec lui les voies de la figuration.

Philippe Descola, Les formes du visible. Une anthropologie de la figuration. Seuil, coll. « Les livres du nouveau monde », 768 p., 35 €

Autant par son projet que par son objet, l’ouvrage de Philippe Descola intéresse prioritairement l’histoire de l’art et l’esthétique, mais en les menant vers autre chose qu’elles-mêmes. Non qu’il découvre des corpus iconographiques inconnus, ou qu’il introduise de nouveaux outils d’analyse. Hans Belting, Horst Bredekamp, Jean-Claude Schmitt ou Georges Didi-Huberman, pour ne citer qu’eux, ont les uns et les autres contribué au renouvellement de l’histoire et de la théorie des images en intégrant les apports de l’anthropologie. À cet égard, Les formes du visible confirme ce mouvement et la part prépondérante qu’y prend désormais l’anthropologie, au détriment sans doute d’une certaine philosophie qui donne parfois le sentiment de se replier sur « l’art » comme sur un pré carré bastionné de concepts.

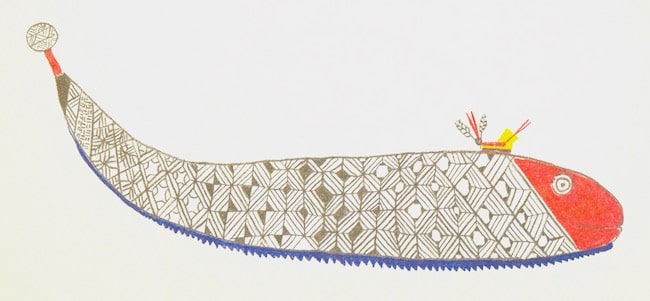

Dessin wauja : le costume-serpent d’Arakuni, par Aulahu © D.R.

L’« anthropologie de la figuration » que pratique Descola se distingue donc moins par son niveau de théorisation que par l’ouverture de son appareil théorique à la diversité des images et des systèmes esthétiques dans lesquels elles prennent place. Les études qu’il consacre, par exemple, aux pratiques figuratives des Yanomani d’Amazonie et des Aborigènes d’Australie comme aux principes théoriques qui les régissent satisfont pleinement à l’exigence méthodologique « de prendre au sérieux les cadres conceptuels esthétiques des indigènes » posée dès 1989 par Sally Price dans Arts primitifs, regards civilisés (École des Beaux-Arts, 2006). Price ne souscrirait peut-être pas entièrement au constat qui fonde l’approche de Descola, selon lequel « la figuration est universelle tandis que l’art, dans son acception ordinaire, ne l’est pas » ; mais il faut bien admettre que cette phrase suffit à faire sauter un verrou sur lequel des générations de savants ont vainement usé leurs clefs.

Pour leur part, un historien de l’art ou un esthéticien mettraient sans doute en cause l’historicité de « la figuration » et le domaine de « l’art », voire la portée de « son acception ordinaire », mais l’anthropologue poursuit d’autres buts, que Descola expose avec une sorte de sérénité démonstrative, et la densité propre à son écriture : « cet essai sur la figuration ne traitera pas les images comme des paquets de symboles porteurs d’un sens analogue à celui transmis par le langage ni comme reflets de circonstances historiques ou de particularismes culturels ; il les traitera comme des agents iconiques, simultanément figuratifs et disposés à l’action, révélateurs de la strate d’invisible qu’ils actualisent, en même temps qu’investis de l’autonomie causale de tous ceux, humains et non-humains, qui ont contribué à les instaurer ». Si le besoin se faisait sentir de s’arrêter sur cette citation, il faudrait en ce cas lui adjoindre cette autre, définissant la figuration en question. « Figurer, écrit Descola, c’est ainsi donner à voir l’ossature ontologique du réel à laquelle chacun de nous se sera accommodé en fonction des habitudes que notre regard a prises de suivre plutôt tel ou tel pli du monde ».

« Les demons enfourchent et menent la monture de l’ame, cet elephant composite », anonyme, école moghole (début du XVIe siècle) © BNF, manuscrits

En d’autres termes, la figure tient lieu de structure, elle représente une structure potentiellement invisible en la rendant visible. Figurer, c’est donc structurer l’expérience que des hommes se font du monde, suivant les habitudes qu’ils s’en forment et qui les forment en retour, mais sans que ces habitudes puissent être tenues pour des causes débouchant nécessairement sur un type d’images plutôt qu’un autre. En revanche, il est possible de procéder à une distinction parmi la diversité des pratiques de figuration dont elles sont issues, qui vont du façonnage à l’ornementation. Ces pratiques correspondent à ce qu’en 1998, dans cet autre classique qu’est L’art et ses agents (Les Presses du réel, 2009), Alfred Gell avait désigné du terme d’agency, que Descola reprend à son compte en le traduisant par « agence », en tant qu’une pratique figurative est socialement agencée. L’image devrait alors être tenue pour le fruit d’une agence de figuration qui met en évidence une certaine structure du monde – son « pli ».

Les diverses agences qu’à ce titre Descola se propose d’examiner renvoient à leur tour à quatre modes de structuration de l’expérience (animisme, naturalisme, totémisme et analogisme) énoncés dans Par-delà nature et culture, et dont l’auteur entend démontrer la validité en prêtant cette fois attention aux « formes du visible ». Ce « terrain nouveau pour [lui] et fort peu frayé par d’autres », celui de « l’anthropologie comparative de la figuration », lui offre en effet l’occasion de réaliser le vœu qu’il formulait en 2005 de dégager « une voie qui permettrait de concilier les exigences de l’enquête scientifique et le respect de la diversité des états du monde, un chemin encore mal frayé » lui aussi. Un chemin que l’anthropologue désignait comme un « universalisme relatif », ainsi dénommé, précisait-il alors, « non par provocation ou goût des antiphrases, mais en prenant l’épithète ‟relatifˮ au sens qu’elle a dans ‟pronom relatifˮ, c’est-à-dire qui se rapporte à une relation ».

Peinture rupestre d’un poisson barramundi, Bala-Um, Deaf Adder Gorge, Territoire du Nord, Australie, debut du XXe siecle © D.R.

Autrement dit, si la figuration est universelle en tant qu’elle est une structure, la diversité de ses contenus justifie qu’on qualifie son universalité de relative en tant qu’agence. Ce qui apparaît plus délicat à justifier, dans ces conditions, est que le primat du structural implique qu’on ne traite pas des « paquets de symboles » que ces images charrient, non plus que des « circonstances historiques ou de[s] particularismes culturels » qu’elles reflètent, tout en n’ayant de cesse de scruter lesdites images avec une minutie et une hauteur de vue qu’envieraient nombre d’historiens de l’art aujourd’hui. À la lecture du chapitre 11, intitulé « Face au monde », que Descola consacre à la peinture flamande puis hollandaise, ce choix s’avère néanmoins à double tranchant.

Dans un premier temps, il permet bel et bien au lecteur de poser « sur des œuvres qui lui seront probablement familières un coup d’œil dessillé par l’immersion dans le genre d’image que l’on a examiné auparavant », la peinture de Robert Campin et de Jan van Eyck apparaissant de plus en plus, au fil des pages qu’il lui consacre, « comme une façon plutôt exotique, et en tout cas fort peu ‟naturelleˮ, de donner à voir certains plis du monde ». En sorte que, progressivement, l’analyse de Descola réussit ce tour de force de troubler la familiarité qu’on peut avoir de cet art-là tout en l’éclairant d’un jour qui en restitue l’épaisseur intime, comme lorsqu’il relève combien, dans ce mode de figuration, « le détail n’a de sens que par rapport à la totalité dont il est l’un des attributs – la veine par rapport au bois, la diaprure par rapport au tissu –, ce qui en fait le support d’un rapport d’inhérence, et non de proportion, chaque chose dépeinte devenant l’indice d’une réalité qui le dépasse ».

Dessin wauja : l’avatar grenouille apapaatai (apapaatai eyusi), par Kama © D.R.

Dans un second temps, toutefois, l’anthropologue semble s’en remettre trop uniment à la thèse de l’historienne de l’art Svetlana Alpers, selon laquelle « la peinture du Siècle d’or hollandais doit être au premier chef appréciée pour sa vertu descriptive, et cela contre une tendance récente de l’histoire de l’art qui voit au contraire en elle un système d’allégories voilées ». En la suivant, Descola en exacerbe la logique qui veut que, « plutôt qu’une allégorie convenue, il vaut mieux voir dans ce genre de peinture un véritable travail de dissection, le désir de faire apparaître, derrière les surfaces, la structure et la texture des choses ».

On saisit pourtant mal en quoi ce « désir », effectivement si palpable dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, serait incompatible avec celui d’illustrer méticuleusement, par ce moyen, une allégorie, fût-elle « convenue ». En dégageant son approche des contingences susceptibles de parasiter les structures qu’il entend repérer, Descola en vient à négliger l’hypothèse qu’une image complexe puisse tirer sa raison d’être transitoire d’une vision du monde qui, pour décevante qu’elle soit en termes d’intellection, n’en serait pas moins structurante. Le succès sans équivalent des tableaux de genre dans les Provinces-Unies de l’époque trouverait même là l’une de ses explications. Lorsque, par surcroît, un peintre tire profit de cette situation pour faire éclater le caractère conventionnel de ses allégories en les voilant de peinture, alors il ne peut plus guère être rangé dans « ce genre de peinture ». Sauf à y rabattre « l’ambition de Vermeer », pour reprendre le titre de la monographie de Daniel Arasse que cite Descola, et, successivement, celle de Mondrian, pour s’en tenir là aussi à la structure que sa peinture abstraite accomplit finalement.

La tangente qu’empruntait jusque-là avec bonheur l’anthropologue rejoint sur ce point la ligne d’une histoire de l’art qui renoue effectivement avec l’historiographie traditionnelle en s’éloignant de ses tendances récentes. De manière plus significative, elle révèle, au sein de son propre système interprétatif, une tension que Descola mentionne dès son avant-propos : « la possibilité pour des images d’exister dans un mode d’identification indépendant de celui dont la documentation historique et ethnographique permet de brosser le tableau ». Une tension qu’il s’emploie à résoudre dans la suite de son ouvrage, mais qui, située au niveau de l’adéquation des sources, ne résout pourtant qu’incomplètement celle qui agite le cœur de son analyse, où la prévalence structurelle de la figuration ne pourrait qu’être affectée négativement par la relativité de formes du visible du type « art », telles qu’elles se déploient notamment en Europe au XVIIIe siècle et jusqu’à la période moderne.

Comme si, par un singulier paradoxe, l’agence à laquelle Descola est culturellement le mieux habitué constituait la pierre où viendrait par endroits achopper sa quête d’une concordance entre universalisme et relativisme. L’« autonomie causale » dont les faiseurs d’images sont investis selon lui permet pourtant ce type de jeu disjonctif avec les structures de la figuration, cette indépendance relative d’avec cela même qu’elles structurent ; un jeu qu’en un certain lieu et à un moment donné on a pu désigner du nom « d’art ».

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)