Laure Adler publie les entretiens qu’elle a réalisés avec Christian Boltanski peu de temps avant le décès de l’artiste, survenu le 14 juillet dernier. Un recueil où l’on retrouve cette figure familière du paysage artistique français, dont l’étrangeté grandit à présent que la mort l’en a éloigné.

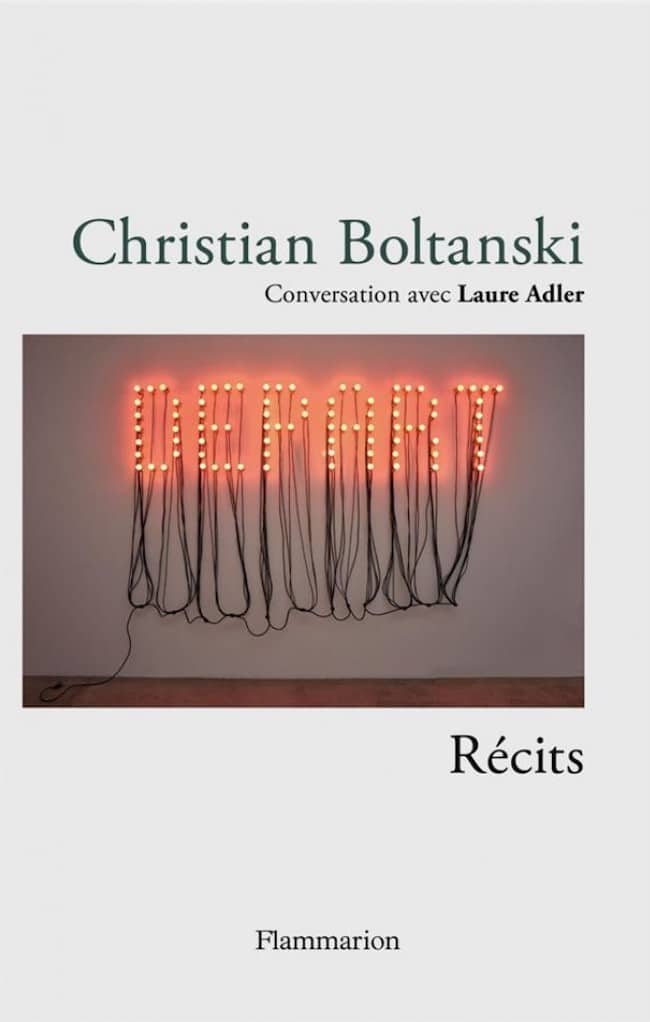

Christian Boltanski, Récits. Conversation avec Laure Adler. Flammarion, 176 p., 21 €

La mort, pourtant, n’avait rien d’étranger à l’œuvre de Christian Boltanski, lui qui chercha à lui donner toutes les formes possibles, y compris celle de la durée. Cette familiarité, qui lui faisait dire « qu’on vit avec ses morts », contribuait justement à le rendre étrange, avec son idée fixe de vouloir les rendre visibles en un temps où ils le devenaient de moins en moins. Il lui semblait toutefois que la pandémie venait de changer la donne, la mort redevenant avec elle « une chose présente parmi nous ».

Christian Boltanski (2016) © CC/Juan García

Boltanski avait sans doute raison, mais en partie seulement, puisque cette mort-là, quoique survenue par milliers, par dizaines de milliers, en France, du moins, cette mort-là n’a pas accédé à la visibilité qu’il imaginait, ni pénétré jusqu’à présent les cercles d’une mémoire autre que privée. Au regard de cet oubli, son œuvre continue donc d’apparaître étrange, même si, en faisant résonner de la sorte les morts d’autrefois, on peut imaginer qu’elle consonne aussi avec ceux d’aujourd’hui.

Cette possibilité d’un écho tient notamment au fait que Boltanski n’a jamais situé précisément l’« autrefois » des morts qu’il a mis en œuvre. À Bernard Blistène qui l’interrogeait sur la Shoah il y a deux ans, dans le catalogue de l’exposition Faire son temps au Centre Pompidou, il maintenait que « si la Shoah a une grande importance dans ma vie, en même temps, je ne garde de la Shoah que ce qui est universel ». À Laure Adler, il rappelle par deux fois combien les récits d’amis de ses parents qui y avaient survécu ont marqué sa petite enfance, et qu’encore aujourd’hui la Shoah est sa « seule obsession », ajoutant : « il y a une sorte de devoir pour moi d’être obsédé par ça ». À travers ses expositions, leurs voix résonnent, en effet, mais lointainement, comme si elles n’étaient déjà plus les leurs et qu’elles n’eussent jamais pu devenir la sienne. Aussi rendent-elles un son mêlé au bruit du monde où il ne s’exténue pas tout à fait, l’assourdissant même par endroits.

Christian Boltanski était né « hors mariage » à la fin de l’Occupation, entre le faux divorce que les circonstances imposèrent à ses parents et leur remariage ensuite, dans une maison où son père vécut toute une année sous le plancher. Une maison que les membres de la famille ne quittaient jamais seuls, ni pendant ni après la guerre. Christian Boltanski y demeura longtemps adulte, sans être allé à l’école, sinon par intermittence, sans avoir fait d’études non plus, ce qui ne l’empêcha pas d’enseigner ensuite plus de vingt ans aux Beaux-Arts. Lorsque sa mère comprit dans quelle voie il s’orientait, elle lui trouva une place dans une galerie où il ne vendait rien, pas davantage les œuvres des autres que plus tard les siennes, à une époque où, de toute façon, parmi les artistes, « ceux qui vendaient étaient considérés comme des imbéciles » ; en ce sens aussi, Christian Boltanski appartenait à une autre époque.

S’il choisit de devenir artiste, c’est, rappelle-t-il, « parce que vivre [lui] était trop compliqué », la vie exigeant des réponses quand l’art permet au contraire de « poser des questions sans jamais donner de réponses ». En ce sens, l’œuvre de Boltanski est essentiellement une œuvre d’exposition, et l’artiste plutôt « un montreur » qu’« un voyant », comme le lui suggère Laure Adler, et « un enterreur » de surcroît, qui sait que pour produire quelque chose de « plus résistant à l’oubli que les objets », quelque chose de l’ordre du « mythe » à ses yeux, il faut que l’artiste ensevelisse ce qu’il révèle. Ainsi Boltanski ne déclare-t-il pas ce qu’il montre.

Au spectateur, au visiteur, il dit simplement : « voyez par vous-même », ou « voilà », sans véritablement s’adresser à lui. D’où l’aspect presque impersonnel de ses installations, et les réactions quasi intimes qu’elles provoquent pourtant chez certains. C’est ce qui explique que Boltanski puisse penser qu’un artiste « est quelqu’un qui a un miroir à la place du visage », face auquel « chaque personne qui le regarde se voit », et, simultanément, que sa tâche est de « rechercher une chose qui est à l’intérieur de nous mais qu’on ne veut pas voir ». Inhumer l’inhumain, telle serait la tâche du montreur-enterreur lorsqu’il se met à l’œuvre, Boltanski ayant rempli son office en prenant le temps pour commis, et la mort à témoin.