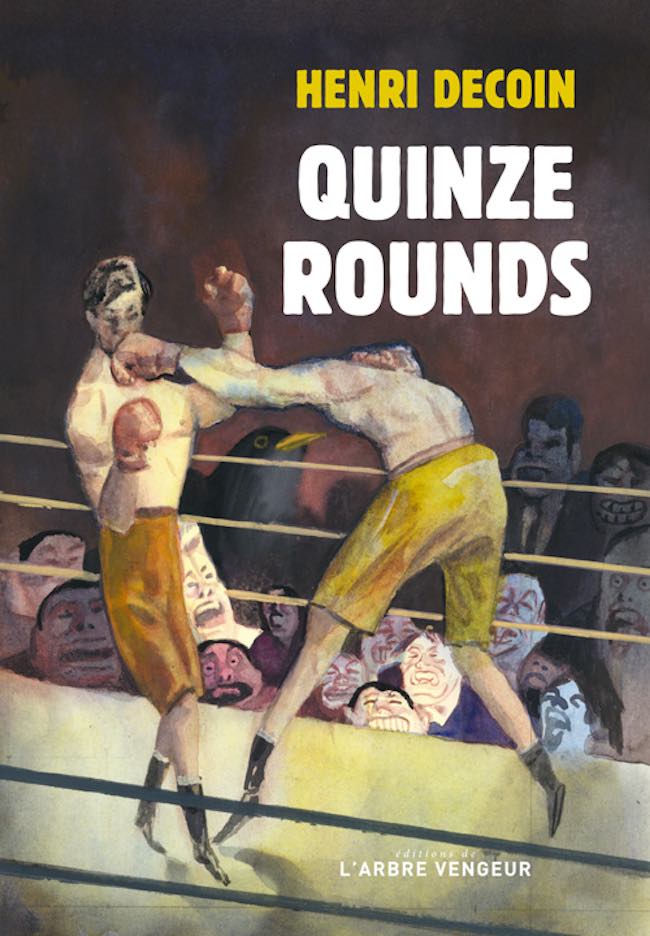

Champion de natation, patron d’une salle de boxe, critique pugilistique au magazine L’Auto, cinéaste talentueux, Henri Decoin (1890-1969) fut aussi un écrivain original, comme en témoigne son roman Quinze rounds, fleuron de la littérature sportive paru en 1930 et qui n’avait jamais été réédité depuis. Ce monologue intérieur d’un boxeur sur le ring est une immersion saisissante dans la conscience blessée d’un sportif et les intermittences de son moi. Un récit cruel et halluciné.

Henri Decoin, Quinze rounds. Histoire d’un combat. L’Arbre vengeur, 184 p., 15 €

En 2018, à l’occasion du Festival Lumière de Lyon, quelques chanceux eurent l’opportunité de voir un film rare d’Henri Decoin, Battling-Geo (ou Toboggan), dont le premier rôle était tenu par le champion mi-lourd, alors à la retraite, Georges Carpentier. Ce premier film, construit sur un canevas mélodramatique, vaut surtout par son approche quasi documentaire du monde de la boxe et des combats, Decoin allant jusqu’à insérer dans sa fiction des images d’authentiques matchs disputés par Carpentier. Le réalisateur filme au plus près les corps meurtris, leur abrutissement progressif sous les coups répétés. L’affrontement entre le héros, Georges Romanet, et John Anderson suscita à l’époque l’enthousiasme de la critique, au point qu’Arlette Marchal, qui assista au tournage, écrivit que c’était là « une des plus belles choses cinématographiques qu’on ait vues jusqu’ici. Les coups partent et arrivent. Le sang coule. La salle hurle… et les caméras tournent ». (Pour vous, 29 mars 1934). La boxe comme spectacle cathartique, telle était déjà l’idée qui sous-tendait l’écriture de Quinze rounds.

Henri Decoin (1913) © D.R.

Sous-titré Histoire d’un combat, le roman raconte minute par minute le dernier combat du narrateur, un champion de boxe français, face à son adversaire allemand, Geiger, inspiré de Max Schmeling, premier Européen champion du monde des poids lourds. Loin d’être seulement une imitation du 5000 (1924) de Dominique Braga – monologue intérieur d’un athlète pendant sa course –, le roman de Decoin en radicalise le parti pris narratif, puisque aucune observation extérieure d’un narrateur-spectateur ne vient interrompre le flux de conscience du personnage. Le ring se mue alors en scène de théâtre où se joue une tragédie sportive d’où le chiqué est exclu et où « les populaires composent les chœurs antiques ». C’est Shakespeare sur un ring – toute proportion gardée.

Il est un autre ring, une autre scène ô combien fascinante : la conscience du boxeur. Le soliloque permet d’appréhender la réalité intérieure de la boxe, avec ses chaos et ses contradictions. L’écriture de l’instant, soumise aux intermittences du moi, explore les états de conscience opposés du héros. Ainsi passe-t-on de l’euphorie à la désespérance, de la vitalité à l’apathie, de la plénitude à l’évidement. La conscience éminemment subjective du temps se révèle un ressort dramaturgique puissant, Decoin se plaisant à étirer dix secondes sur cinq ou six pages. Le livre apparaît comme un long ralenti psychologique. Tel est le temps, désespérément lent, du sportif en souffrance.

Mais, au-delà de la dimension analytique du roman, c’est la teneur phénoménologique de l’écriture de Decoin qui retient surtout l’attention. La cruauté du métier de boxeur se donne à lire dans le hiatus entre la réalité vécue d’un corps soumis aux coups et progressivement déchu, et la conscience qu’a le boxeur d’être acteur d’un spectacle de divertissement. À la merci de la versatilité du public, qui n’aime rien tant que « voir revenir le plus faible » – c’est là, si l’on y songe bien, un des principaux ressorts euphorisants de la série des Rocky –, le pugiliste consent volontiers à satisfaire le voyeurisme du spectateur, à verser pour lui « le premier sang ». Mais il apparaît bientôt comme la victime expiatoire des pulsions morbides de la foule : « Nous voici au milieu du ring. Et Geiger rit. Son visage est plein de sang. Il ricane dans le sang. C’est épouvantable. Le sang a une odeur spéciale. C’est fade. Cela m’enivre. Je suis en train de tuer un homme. Geiger crache. Il crache du sang tout noir. Drame imminent. La salle se tait. Je tue un homme dans le silence. »

On l’a compris, Quinze rounds n’offre aucune vision angélique du monde sportif, bien au contraire. Dépossédé de son corps meurtri qu’il ne reconnaît plus, le boxeur l’est également de son intelligence, de sa raison, à mesure que pleuvent les coups et que s’enchaînent les reprises. Et le roman sportif se mue alors en une sorte de pamphlet antisportif dès lors qu’il s’agit de dire, comme l’avait si bien fait Louis Hémon avant Decoin dans Battling Malone, la réalité sociale de la boxe, la laborieuse condition du boxeur qui le voue à la destruction moins par amour de l’art que pour le divertissement de quelques-uns et l’enrichissement de quelques autres, moins nombreux encore. Aussi, lorsque le narrateur de Quinze rounds s’exclame : « ma langue m’étouffe », est-ce autant le drame du corps détruit qui se dit que celui du dire répétitif auquel la perte de la raison le condamne.

La désagrégation du corps et la folie pour tout horizon : et si le drame pugilistique fonctionnait comme une réminiscence du trauma de la guerre ? Le tiraillement entre l’élan patriotique et la conscience de l’absurdité du combat mené, les allusions à la guerre passée et à l’actualité politique de l’époque, plus nombreuses dans les dernières pages, hallucinées, du récit, plaident en ce sens. Ou quand une gueule cassée en cache des milliers d’autres…

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)