Depuis La nuit des prolétaires de Jacques Rancière (Fayard, 2012, 1ère éd. 1981) et les publications se réclamant de la littérature prolétarienne, on attendait un éventuel prolongement, tout en pensant à tort que la verve et le filon s’étaient épuisés à mesure de l’effritement de la classe ouvrière. Avec la parution d’Écrire sa vie, devenir auteur. Le témoignage ouvrier depuis 1945, d’Éliane Le Port, reviennent à vif et au tranchant ces plumes acérées aux cris de la souffrance au travail, plongées dans l’énergie suscitée par les luttes collectives, taillées pour témoigner que les ouvriers pensent, écrivent, et, par ce geste de l’écriture, s’émancipent. Ce livre d’une foisonnante richesse documentaire dessine la construction progressive de la figure composite de l’écrivain-ouvrier, assemblage inusité pour qui réserve la qualité d’écrivain à celles et ceux qui ont reçu l’estampille du monde littéraire.

Éliane Le Port, Écrire sa vie, devenir auteur. Le témoignage ouvrier depuis 1945. EHESS, coll. « En temps & lieux », 304 p., 23 €

La prouesse d’Éliane le Port est de ne jamais dériver de la logique qu’elle s’est donnée : mettre l’accent sur le « devenir auteur », et corrélativement porter au jour le traitement littéraire de la vie ouvrière par ceux-là mêmes qui l’ont vécue. Dès lors, elle dessine un univers contextualisé permettant de saisir les relations entre écrivains-ouvriers, syndicats, partis politiques, fractions d’intellectuels, revues, maisons d’édition qui éclairent la façon dont certains écrivains parviennent à publier quand d’autres le font à compte d’auteur ou s’auto-éditent.

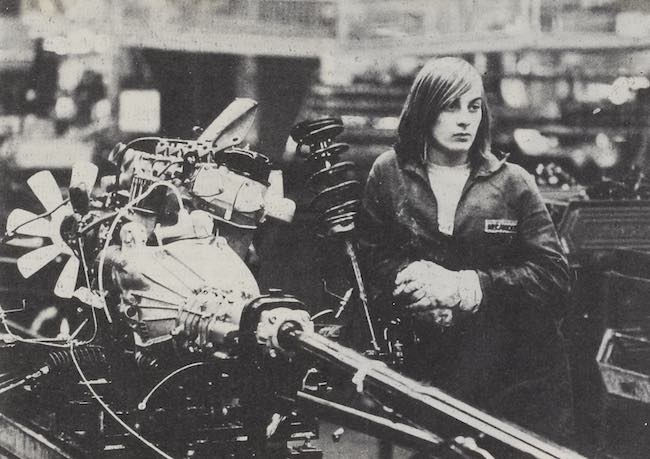

« Dans une usine d’automobiles », Le Nouvel Observateur (1982) © CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Ce sous-champ de la littérature est en outre historicisé avec une césure entre les années 1945-1970 et les suivantes pendant lesquelles s’intensifient les fermetures d’usines et les déclassements professionnels, suscitant une « écriture de la désindustrialisation ». Loin d’être homogène, l’espace des écritures ouvrières est composé d’une pluralité de logiques, de trajectoires, de témoignages en première personne ou au nom d’un « nous » collectif, de recours à différents genres littéraires que l’ampleur du dispositif d’enquête (150 auteurs et autrices, 20 entretiens, 21 secteurs professionnels) permet de saisir avec minutie et nuance.

Si Écrire sa vie façonne ouvriers et ouvrières en témoins de l’intérieur des expériences d’un labeur épuisant, et, à ce titre, se lit comme une contribution majeure à l’histoire sociale des mondes ouvriers depuis 1945, Devenir auteur est sans nul doute l’aspect le plus novateur de cet ouvrage. En reconstruisant le processus incertain allant de la prise d’écriture à la publication, Éliane Le Port propose une synthèse inégalée des façons d’accéder par effraction au champ littéraire.

Lecteurs et lectrices boulimiques pendant leur enfance, dotés d’un bagage scolaire restreint à l’école primaire parachevé par des cours du soir pour la plupart, ces auteurs et autrices en devenir manifestent un goût précoce pour l’écriture sous forme de correspondances, de récits de voyage, d’articles dans des journaux d’usine ou de poèmes laissés en jachère. Ces écritures de jeunesse sont une première mise en plume pour une entrée en écriture plus durable, lors d’événements traumatiques suscités soit par des accidents et des morts dans les mines, soit par des déclassements professionnels, des licenciements et des grèves, soit encore par des exclusions politiques et syndicales, autant de motifs déclencheurs de l’écriture. En ethnographes profanes, ces ouvriers et ouvrières notent tout ce qu’ils voient et entendent : sur un bout de papier, sur un carnet, sur un coin de l’établi, le soir et la nuit, mais aussi dans leur tête enregistreuse ; certains tiennent un journal.

Bien vite, cette activité en contrebande leur donne une visibilité parmi leurs camarades qui les incitent à témoigner, leur conférant de la sorte un rôle de porte-plume pour dévoiler les conditions de travail. D’où le rejet fréquent d’écrire en première personne, le recours au pseudonyme et aux écrits collectifs pour attester la puissance expressive d’un « nous ouvrier ». Adoubés par leurs pairs, ces écrivains-ouvriers, ayant incorporé l’incongruité de leur hybridation, se veulent témoins modestes, « ouvriers d’abord et écrivains par accident », soucieux de se tenir au plus près de la « vérité », de la « réalité » et du « véridique », rassemblant à cet effet les preuves de ce qu’ils écrivent. Pourtant, au moment de rédiger, ils apprennent sur le tas ce qu’écrire suppose de tracas. Ils et elles composent et recomposent, sollicitant les épouses pour dactylographier, et l’avis de copains, d’intellectuels bienveillants, de sociologues et de journalistes embarqués dans un même combat, relisant inlassablement les auteurs de leur panthéon littéraire pour parvenir à restituer un récit dans lequel puissent se reconnaître les protagonistes d’une grève ou d’un événement, et plus largement leurs camarades de peine.

Reste l’épineuse question de la publication pour qui ne fréquente pas le monde de l’édition. Éliane Le Port réussit le tour de force de redessiner les chemins tortueux qui, de revues en maisons d’édition spécialisées et politisées, permettent de faire publier ces manuscrits. Certains, toutefois, restent lettre morte, refusés par les éditeurs au motif d’une violence verbale inappropriée, d’une longueur de texte insoutenable, d’une prédilection pour les anecdotes. Ceux qui sont retenus ne sont pas des miraculés de l’édition mais le résultat de la rencontre d’alliés d’écriture, de réseaux militants, de revues et de petites maisons d’édition créées pendant la décennie 1980/1990 : Les Temps modernes, Économie et Humanisme, Socialisme ou barbarie, Syllepse, L’insomniaque, Agone, Maspero, Les Éditions libertaires, pour ne citer qu’elles. Si les écrivains-ouvriers ne connaissent pas les arcanes éditoriaux, leurs engagements militants les orientent vers des passeurs et des maisons d’édition proches et intéressés par leurs luttes : Henri Keller, par exemple, envoie directement son manuscrit à Sartre, Georges Navel bénéficie du soutien de Jean Paulhan, quand René Berthelot passe par la revue Plein Nord avant d’être édité par André Balland.

À mesure que se consolident puis se défont les réseaux de journalistes de La Cause du peuple et de Libération, passeurs de ces publications, certains éditeurs prennent la relève en créant des sortes de tandems littéraires entre un écrivain consacré ou un sociologue et un écrivain-ouvrier, par exemple entre Christian Corouge et Michel Pialoux concernant les usines Peugeot de Sochaux. Le cas le plus emblématique de cet attelage littéraire est la collaboration entre Augustin Viseux, mineur de fond à Lens, et Jean Malaurie, qui, à force de corrections et d’encouragements, parvient au bout de onze années à faire publier le manuscrit dans la prestigieuse collection « Terre humaine » (Mineur de fond, Plon, 1991). La circulation et la convergence entre « intellectuels » et écrivains-ouvriers viennent infléchir, voire inverser certaines trajectoires professionnelles : des ouvriers se font sociologues, tel Daniel Mothé, quand les « établis », eux, vont au charbon pour porter un prosélytisme politique censé stimuler la combativité ouvrière (Robert Linhart, Simone Weil, Daniel Rondeau).

Mosaïque de la gare de Lens représentant le travail des mineurs © D.R.

Devenir auteur n’a pas les mêmes effets sur l’accrochage écrivain-ouvrier. Pour les uns, le passage à l’écriture sert à gravir des échelons professionnels, voire à changer de métier, à l’inverse de certains de leurs camarades qui, dévoilant l’alcoolisme ou le racisme dans les ateliers, se voient contraints de quitter l’usine, telle Colette Basile. D’autres, à l’instar de Georges Navel, résistent aux injonctions éditoriales leur intimant d’écrire en ouvrier, privilégiant l’écrivain par la recherche d’une esthétique littéraire. D’autres encore refusent de voir leur nom figurer sur l’ouvrage, par peur de représailles patronales, mais surtout, comme Hubert Truxler, pour promouvoir une sorte de « collectivisation de l’écriture ouvrière ».

Et comment ne pas souligner l’amplitude des analyses d’Éliane Le Port à laquelle cette synthèse ne rend pas justice : les écrivaines-ouvrières prenant conscience de la double domination qu’elles subissent à l’usine et dans la famille ; les prêtres-ouvriers établis, bannis par Rome en 1954, devenus des « insoumis » à vie ; les effets de décalage temporel entre les notes prises au jour le jour et la rédaction du manuscrit. La liste serait longue des nuanciers et des apports que comporte cet ouvrage, contribution majeure à l’histoire sociale ouvrière, et plus encore à l’histoire littéraire dès lors qu’elle ne se résume pas aux auteurs et autrices consacrés. À cet égard, on aurait aimé que la conclusion posât la question de la réception de la littérature ouvrière par la littérature légitime. Certes, c’est un objet de recherche à part entière, mais il y va des enjeux de légitimité et, partant, de la domination du champ littéraire sur des écritures qui peinent à être publiées et consacrées. Éliane Le Port est parvenue à faire émerger ces écritures ouvrières dans l’espace académique ; gageons que le champ littéraire en tirera les leçons.

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)