Cet épais volume intitulé D’encre et de papier tire sa robustesse de ses papiers assemblés – perle, sable et vert foncé, dans l’ordre croissant de leurs grammages respectifs – enveloppés dans une simple jaquette de kraft, la reliure des cahiers restant sans dos. En publiant un ouvrage sur l’histoire du livre imprimé qui paraît avoir été composé à la main, l’Imprimerie nationale invite les lecteurs à juger de la qualité du projet depuis celle de l’objet.

Jean-Marc Chatelain, Olivier Deloignon et Jean-Yves Mollier, D’encre et de papier. Une histoire du livre imprimé. Imprimerie nationale, 404 p., 89 €

Des lecteurs qui ne seront pas déçus, et reconnaîtront probablement dans ce choix celui, historique, des premiers incunables, dont le maître d’ouvrage Olivier Deloignon rappelle qu’ils « copient fidèlement l’esthétique de certains manuscrits ». À sa manière, à la fois surannée et contemporaine, D’encre et de papier continue en effet à puiser dans cette « source majeure d’innovation » que fut « l’hybridation entre techniques anciennes et procédés nouveaux », mélange qui perdura longtemps après l’avènement de l’imprimerie vers 1450, relève Olivier Deloignon, et qui semble revenir, chez nombre d’éditeurs, à cette première époque au cours de laquelle le livre fut « expérimenté ».

Johannes von Tepl, « Les Quatre Histoires de Joseph, Daniel, Judith und Esther », Bamberg, Albrecht Pfister (après le 1er mai 1462) Adaptation libre de l’histoire de quatre personnages de l’Ancien Testament spécialement rédigée, probablement par Pfister, pour cette édition en allemand rubriquée et amplement illustrée avec ajout de couleurs. Paris, BNF, Réserve des livres rares, rés. a. 1646 (2) © BNF, Paris

Passé cet âge héroïque, ledit livre commence à être « contrôlé » à partir du XVIIe siècle, constate Jean-Marc Chatelain dans l’essai suivant celui de Deloignon, pour devenir progressivement « apprivoisé », comme l’affirme à son tour Jean-Yves Mollier, qui aborde quant à lui la période moderne. Une évolution qui passe pour d’autant plus inexorable qu’elle épouse des contours que les trois auteurs décrivent comme des épistémès. À moins, justement, qu’en un moment où de multiples menaces virtuelles pèsent sur le livre celui-ci ne doive de nouveau se risquer à l’expérimentation afin de retrouver tout son poids d’objet tangible, et à travers lui son rang parmi les choses de l’esprit.

Une position qui fut pourtant contestée aux premiers caractères imprimés, rappelle Deloignon, au nom, précisément, d’une certaine vision spirituelle de la lecture et de l’écriture. À quelques siècles de distance, les lettrés chinois et leurs homologues arabes résistèrent à cet engouement, l’interdit de la typographie arabe demeurant en vigueur au sein de l’Empire ottoman jusqu’en 1726. « En terre d’Islam, note l’historien, la calligraphie est un art, la typographie, un dévoiement. » Un principe esthétique qui explique que la parution du premier coran imprimé en arabe ait eu lieu à Venise, en 1536, dans le sillage d’un demi-siècle de diversification des alphabets mis sous presse : hébreu en 1469, puis grec en 1471, ou encore cyrillique et glagolitique vingt ans plus tard.

« Histoire des quatre fils Aymon très nobles et très vaillans chevaliers », introduction et notes de Charles Marcilly, Paris, Charles Gillot, 1883. L’album richement illustré par Eugène Grasset est gravé et imprimé. Lyon, Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique, Lyon, Inv. 1942 © MICG, Lyon. Photo Céline Vautey

Comme pour donner raison à ceux qui s’y opposaient, le développement des lettres imprimées fit non seulement pièce à celles qui étaient jusque-là calligraphiées, mais il fut marqué, dès le début du XVIe siècle, par une baisse tendancielle du nombre d’ouvrages illustrés. Un phénomène qui ne saurait être exclusivement imputé à la structuration du marché du livre alors en cours. Au contraire, remarque Chatelain, l’illustration en taille-douce qui se développe dans la seconde moitié du XVIe siècle, permet l’avènement d’« un modèle esthétique de livres d’apparat, objets d’un faste typographique dont la France se fait au XVIIe siècle la terre d’élection ». Deloignon relève d’ailleurs qu’un modèle iconographique particulier informe littéralement l’édition : « On parle désormais de l’architecture du livre, dont le frontispice devient l’élément primordial ».

La diminution de l’espace livresque dévolu aux images semble en réalité annoncer le contrôle exercé sur les textes eux-mêmes, tel qu’il s’élabore tout particulièrement en France, où la surveillance politique va de pair avec l’organisation économique. « La ‟maxime de l’ordreˮ chère à Colbert avait vocation à faire régner inséparablement la prospérité et la police », écrit Chatelain, une maxime qui, sur le chapitre des lettres, se décline par « la mise en place d’une instance entièrement neuve dans l’histoire des institutions de la monarchie française : une administration centrale de la Librairie », et qui se lit jusque dans la forme des plombs, avec la création, en 1696, du Romain du Roi, « dont la sévérité classique condense dans le seul dessin de la lettre l’esthétique de la majesté promue par la tradition du livre d’apparat au XVIIe siècle ».

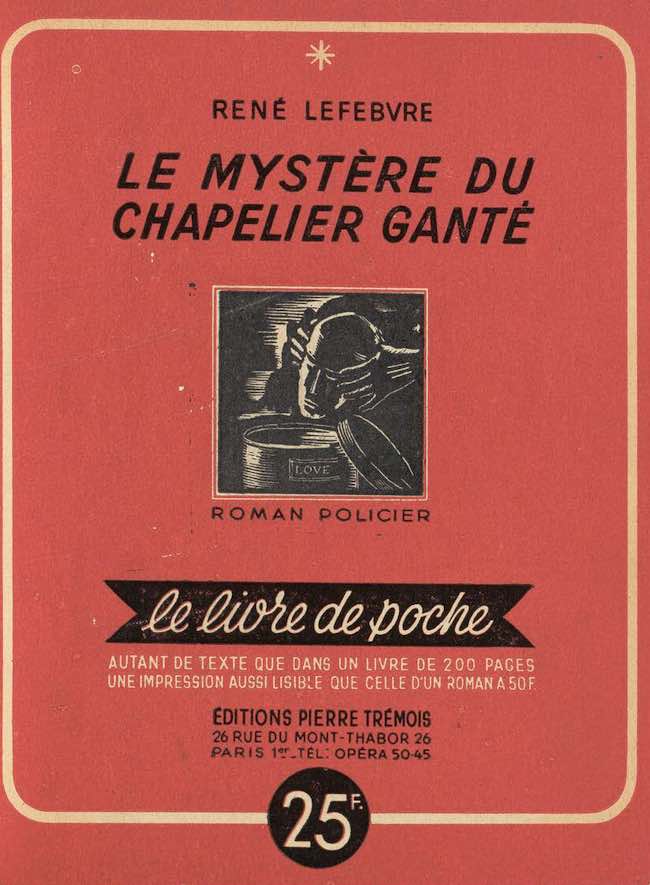

René Lefebvre, « Le mystère du chapelier ganté », éditions Pierre Trémois, coll. Le livre de Poche, n° 1, 1945. Paris, BNF, RES 8-Z-DON-601 (57) © BNF, Paris

Par un singulier prolongement, « cet amour du beau livre », qu’entretient D’encre et de papier avec force illustrations, ne connaît en France de véritable équivalent que dans « le monde des avant-gardes entre 1880 et 1914 », indique Mollier. Certes, la police royale visait à couronner une tradition typographique que la recherche avant-gardiste en ce domaine entreprit de bouleverser, et pour longtemps. Mais cette simple coïncidence explique peut-être en partie la convergence d’un certain nombre d’intellectuels (qu’ils soient ou non bibliophiles) autour de la condamnation du format de poche qu’initia Hubert Damisch à l’occasion de la rentrée littéraire de 1964. D’ailleurs, Mollier lui-même ne succombe-t-il pas à ce penchant avec des arguments voisins, lorsqu’il s’en prend à la couverture du premier Vernon Subutex de Virginie Despentes, et significativement à son illustration choisie ? Un choix qui, selon lui, « achève de convaincre le lecteur que le livre est bien désormais le produit inoffensif d’une société trouvant dans la consommation sa raison principale d’exister ».

Pourtant, lorsque l’historien de la censure évoque un temps où la moitié de ce que l’on imprimait se mit tout à coup à sentir le fagot, en sorte qu’il était tout de même moins risqué, en de pareilles circonstances, de glisser quelques livres en poche que de se les repasser sous le manteau, il mentionne d’autres raisons d’exister qui ne se sont certainement pas dissipées complètement. C’est en effet seulement à partir de la Seconde Guerre mondiale, précise Mollier, que le livre pénètre les foyers français, et qu’affluent « dans les librairies et dans les bibliothèques des lecteurs qui découvrent l’importance de ce loisir ou retrouvent, par temps d’Occupation et de servitude, l’envie de se constituer un espace de liberté protégée ».

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)

![Quinn Slobodian, Le Capitalisme de l’apocalypse. Ou le rêve d’un monde sans démocratie, trad. de C. Le Roy, Seuil, 2025 [2023], 368 p., 25,50 € Arnaud Orain, Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle)](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/01/1920px-Yangshan-Port-Containers.jpg)