Jenny Plocki, née en 1925 de parents juifs polonais, est témoin et survivante. Elle a seize ans lorsque sa famille est arrêtée au cours de la rafle du Vél’ d’Hiv’, le 16 juillet 1942. Parce que nés en France et français de ce fait, Jenny et son frère seront libérés in extremis tandis que leurs parents seront déportés à Auschwitz dont ils ne reviendront jamais. L’écrivaine Geneviève Brisac a consacré un livre à Jenny, Vie de ma voisine (Grasset, 2017). De ce livre, son autrice dit que c’est « le récit le plus précis possible d’une vie de résistance à la bassesse, à la délation, et aux mensonges historiques. Le portrait d’une femme qui, avec impertinence et courage, et humour aussi, n’a jamais renoncé un seul jour à se mettre en colère, à prendre la parole contre les falsifications, les compromissions, et l’oubli aussi. » Jenny Plocki réagit avec EaN aux propositions de Jacques Semelin dans son récent essai.

Jenny Plocki chez elle, en 2012, montre les étoiles jaunes portées pendant la guerre © CC/Jmenj

Vous avez été irritée par le récent livre de Jacques Semelin, Une énigme française. Pourtant, vous aussi vous avez survécu.

C’est bien simple, je l’ai lu en sursautant à chaque page [Jenny Plocki montre une longue liste de numéros de pages]. Il faut dire que, parallèlement, je lisais le livre d’Amos Reichman, Jacques Schiffrin. Un éditeur en exil, qui vient de paraître au Seuil. On y retrouve la lettre que Gaston Gallimard envoya, à peine le statut des Juifs promulgué en octobre 1940, à son collaborateur et fondateur de la Pléiade pour le licencier ! Mais on y trouve des choses moins connues, par exemple cette scène, dont se souvient Schiffrin, de dockers marseillais criant aux passagers d’un bateau de réfugiés sauvés par Varian Fry, le journaliste quaker américain qui dirigeait l’Emergency Rescue Committee : « bon voyage, sales youpins ». L’antisémitisme n’était pas le fait des seuls bourgeois, il y avait aussi un antisémitisme populaire. J’ai survécu malgré lui et aussi grâce à l’aide dont on a pu bénéficier avec mon frère [Maurice Rajsfus].

Comment ?

Nous avons été arrêtés par un voisin qui était policier. Mon frère l’a raconté maintes fois. Il l’a même retrouvé après la guerre, derrière un guichet, un certain Mulot, et quand il l’a interrogé, ce Mulot lui a dit : « cette histoire ne m’intéresse pas ». Il aurait pu nous prévenir. Il ne l’a pas fait. En revanche, c’est le commissaire de police de Vincennes où nous avions été arrêtés qui a dit de libérer les enfants français. Mes parents ont tout de suite compris et, contrairement à d’autres qui voulaient garder leurs enfants avec eux, ils nous ont dit de rentrer à la maison. Ils étaient lucides, ils savaient à quoi s’en tenir. Quand on est rentrés, la concierge était déjà à l’œuvre, fouillant dans notre petit appartement pour voir ce qu’elle pourrait bien prendre. Ah, elle n’était pas heureuse de nous revoir ! Et puis, vous voyez, on est restés jusqu’à la Libération dans cet appartement.

Elle ne vous a pas dénoncés…

Non. Elle l’a peut-être fait mais a adressé la dénonciation au mauvais endroit. Dans son livre Dénoncer les Juifs sous l’Occupation (CNRS Éditions, 2017) Laurent Joly – le meilleur historien de la période depuis longtemps – explique pourquoi les dénonciations pouvaient ne pas être suivies d’effet. Après tout, peut-être que le commissaire de police de Vincennes n’avait pas envie de nous arrêter. Peut-être la concierge avait-elle envoyé sa dénonciation à la Gestapo qui estimait que ce n’était pas de son ressort. Peut-être tout simplement ne nous a-t-elle pas dénoncés tout court. En tout cas, elle nous haïssait, et moi, à chaque fois que je croisais un flic, je changeais de trottoir.

Arrestation de Juifs à Paris par des policiers français, le 20 août 1941 © Bundesarchiv, Bild 183-B10816/CC-BY-SA 3.0

Il y a eu aussi de l’aide ?

Oui, vous voyez, c’est grâce à cette aide qu’on a survécu. D’abord et avant tout parce que la mère de mon amie d’école, Monique, qui élevait seule sa fille, était une employée et, je crois, était proche du Parti communiste, nous a aidés tout du long. Par exemple, des gens m’avaient trouvé une place de secrétaire, il fallait bien que je gagne de quoi manger et elle a dit non, on se débrouillera mais tu continueras tes études, comme Monique. Mon frère, lui, les a arrêtées, il n’aimait pas l’école, mais moi, grâce à cette femme que j’appelais « tantine », j’ai eu mon bac, je l’ai passé le jour du Débarquement, et je suis devenue institutrice. Après la publication de Vie de ma voisine, plusieurs anciennes élèves m’ont reconnue et retrouvée. Je militais à L’école émancipée. J’ai adoré mon métier et je le pratique encore avec mes arrière-petites-nièces, notamment avec Stella, qui est en cinquième. Ajoutez ça, s’il vous plait, car Blanquer il fait des dégâts : j’ai aimé mon métier parce que j’ai enseigné la lecture avec la méthode globale, la seule qui a du sens.

Alors, ensuite, je peux citer une quantité de comportements différents : la boulangère à qui je donnais des faux tickets pour avoir plus de pain, notre aliment principal, et qui faisait mine de ne pas s’en apercevoir, et puis la charcutière qui, si j’arrivais en courant de l’école cinq minutes trop tard, dépassant les horaires pendant lesquels les Juifs avaient le droit de faire des achats, me criait devant tout le monde : « c’est pas ton heure, tu peux t‘en aller ! ». Quant à la mairie de Vincennes, sans que je fasse la moindre démarche, elle nous adressait une petite pension destinée aux enfants des prisonniers de guerre, alors que ça n’était pas notre cas. Ma mère, qui avait eu le temps de me donner des conseils avant qu’on soit libérés mon frère et moi, m’avait dit de ne surtout pas aller demander de l’aide à l’UGIF [Union générale des israélites de France] ! Elle s’en méfiait. Dans la rue, certains voisins ne nous disaient plus bonjour, mais apparemment ils ne nous ont pas non plus dénoncés. En lisant le livre de Jacques Semelin, on a l’impression que ne pas dénoncer était un geste de solidarité. Il oublie de dire que personne n’aime les occupants d’une manière générale. Y compris les antisémites sous l’Occupation. Ne pas dénoncer n’était pas un acte de résistance !

Quand je travaillais dans les archives de la police politique en RDA, la fameuse Stasi, je rencontrais bien plus de cas de gens qui refusaient de collaborer que de gens qui acceptaient. Cela n’en faisait pas pour autant des dissidents, c’était juste normal. Bien sûr, Jacques Semelin ne défend pas pour autant le gouvernement de Vichy.

Encore heureux ! Il émaille son livre, çà et là, de phrases le condamnant, mais c’est comme pour mieux faire passer le reste. De toute façon, il aurait perdu toute crédibilité en le faisant, et puis ce n’était pas son but. Soyons honnête, c’est quelqu’un qui préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide, mais ce n’est pas avec des bons sentiments qu’on fait de la bonne histoire. D’ailleurs, tous les actes de solidarité qu’il cite, ces villages de « Justes » comme Le Chambon-sur-Lignon et Dieulefit, on aime toujours en entendre parler car ils ne sont pas si nombreux. Mais il ne faudrait pas leur donner trop d’importance ! C’est bien simple, en bref, pour alimenter sa thèse, Semelin exagère d’un côté le rôle de l’Église, il y consacre tout un chapitre, et minore de l’autre celui de la police, dont il ne parle guère. Le fichier des Juifs d’octobre 1940, ce fichier que le directeur des Archives nationales, Jean Favier, avait appelé « le fichier d’auto-dénonciation des Juifs », il fallait le faire, il avait bien été établi par la préfecture de police et il avait bien servi à l’arrestation des Juifs de la région parisienne par des policiers français ! Pour quelques policiers qui avaient prévenu d’une rafle, combien d’autres avaient obéi ?

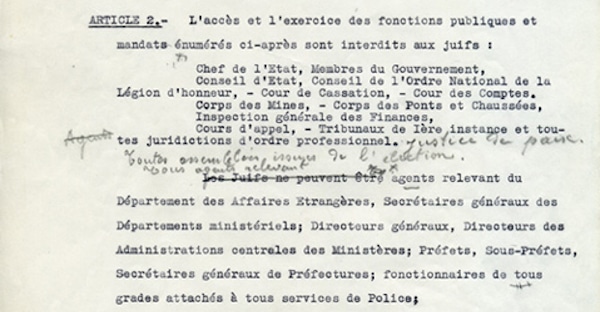

Loi du 3 octobre 1940 « portant statut des Juifs », annotée de la main du maréchal Pétain © CC/Mémorial de la Shoah

Semelin s’appuie beaucoup sur Serge Klarsfeld. Qu’en pensez-vous ?

Oui, c’est certain, il sait qui citer. Avec son Mémorial de la déportation des Juifs de France, en 1978, Klarsfeld a fait du bon travail, un travail qu’aucun historien de l’époque n’avait jugé utile de faire. Mais il me donne le sentiment d’avoir voulu se faire « pardonner » en répétant comme il ne cesse de le faire que, si la France a déporté 25 % des Juifs de France, elle en a sauvé 75 %. C’est une déclaration politique, ça !

Il s’appuie aussi sur Simone Veil…

Simone Veil aussi faisait de la politique. D’ailleurs, c’était un personnage politique et une femme de droite. Moi, je suis de gauche. Mes parents étaient des bundistes, des socialistes anti-staliniens. Bravo, bien sûr, pour son combat en faveur de l’avortement, mais c’est aussi elle qui s’est opposée en 1969 au passage à la télévision du documentaire de Marcel Ophüls, Le chagrin et la pitié ! Ce film, vous ne pouvez pas savoir ce qu’il a représenté pour Jean-René [Jean-René Chauvin, compagnon de Jenny Plocki] et pour moi ! Jean-René avait été déporté comme résistant et avait survécu à Mauthausen et à Auschwitz. On est allés voir Le chagrin et la pitié plusieurs fois dans le cinéma où il avait pu être projeté. Enfin on entendait des choses qui n’avaient jamais été dites ! On était encore dans la période où, soi-disant, tous les Français avaient été résistants et où Vichy avait évité le pire… C’est comme le livre de Robert Paxton, La France de Vichy : je me souviens l’avoir lu dès sa sortie et avoir tout de suite été d’accord avec sa thèse qui reste fondamentale. Je suis toujours d’accord avec ce livre qui déplait tant à Semelin !

Outre Klarsfeld et Simone Veil, Semelin s’appuie aussi sur d’autres noms connus, des Juifs qui n’ont pas survécu dans les conditions que vous décrivez.

Oui, vous avez remarqué qu’il s’appuie le plus souvent sur des Juifs français, donc menacés seulement à partir de 1942, qui avaient des relations et de l’argent. C’est la véritable raison de leur survie, le cas opposé de mes parents. Il relate cette triste histoire de bourgeois juifs tellement convaincus de leur appartenance de classe qu’ils se font prendre, comme les parents d’Hélène Berr et Hélène Berr elle-même (Hélène Berr, Journal 1940-1942, Tallandier, 2008) en retournant chercher je ne sais quoi dans leur appartement du XVIe qu’ils avaient quand même fini par quitter ; il fait pleurer d’émotion Pierre Nora, évoquant un acte de solidarité, nous apprenant au passage que le père de Nora, médecin, avait été aidé par Xavier Vallat himself [le premier directeur du Commissariat général aux questions juives] avec lequel il avait fait la Première Guerre mondiale, et il recourt à Robert Badinter pour s’en prendre vigoureusement à Jacques Chirac.

Une critique vigoureuse, en effet, de sa déclaration du 16 juillet 1995 lors de la commémoration de la rafle du Vél’ d’Hiv’.

Pour moi, ce discours qui indigne tant Badinter, et Semelin bien entendu, c’était une déclaration minimum. Un point c’est tout. C’était bien que Chirac l’ait prononcé. Cela aurait dû être fait bien avant. Mais, et j’en terminerai là, c’est à ce fameux discours de Chirac qu’incomberait aujourd’hui, selon Semelin, la responsabilité de notre « incapacité à admettre la survie des Juifs en France ». Ce serait là, écrit-il en reprenant une formule éculée, le véritable passé qui ne passerait pas parce qu’il s’opposerait à cette honte : la survie des Juifs non déportés. Comprenne qui voudra, mais pas moi. C’est à se demander si Semelin a réalisé que ce monsieur Z que je ne voudrais pas nommer pourrait tirer profit de la résolution qu’il propose de cette prétendue « énigme »…

Propos recueillis par Sonia Combe