Ça commence comme dans un film de Nurith Aviv. C’est normal : Rosie Pinhas-Delpuech est traductrice de l’hébreu et vit depuis toujours entre les langues, turc, français, allemand, hébreu… L’auteure de ce beau et dense récit nous plonge dès l’introduction dans l’enchevêtrement linguistique de la Babel israélienne. Nous sommes dans un bus de nuit quittant Tel Aviv, et les langues semblent surgir de partout, suivant toutes les strates de l’histoire du pays. De ce « brouhaha » émerge progressivement le questionnement autour de l’hébreu, langue « réinventée » pour les besoins d’une nation tout juste « imaginée », à l’aube du développement du sionisme. Mais plutôt que de s’intéresser à des personnages tutélaires comme Eliezer Ben Yehuda (l’auteur du Dictionnaire de la langue hébraïque) ou Bialik (le poète national d’Israël), Rosie Pinhas-Delpuech choisit de nouer cette interrogation à la figure tragique et beaucoup plus conflictuelle de Yosef Hayim Brenner, né dans l’Empire russe en 1881, à l’époque où débutent les grands pogroms tsaristes, et mort en Palestine en 1921, assassiné lors des émeutes arabes dans la région de Jaffa.

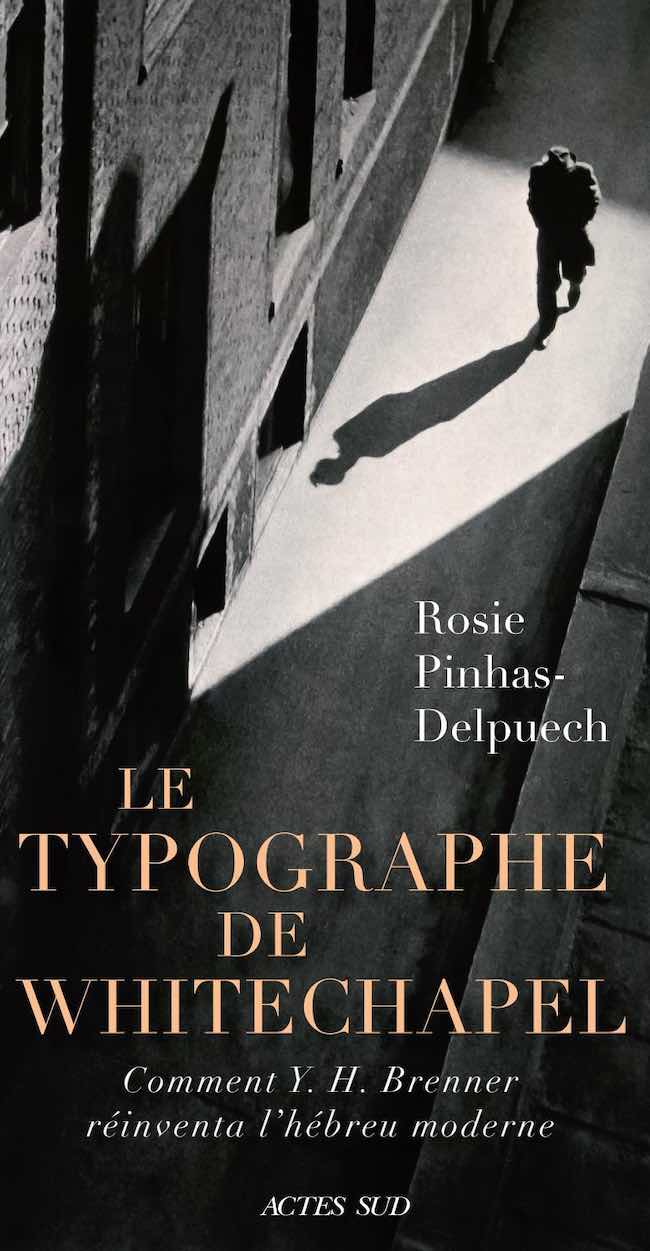

Rosie Pinhas-Delpuech, Le typographe de Whitechapel. Comment Y.H. Brenner réinventa l’hébreu moderne. Actes Sud, 192 p., 16,50 €

De façon également oblique, l’auteure privilégie dans ce portrait, ne serait-ce que par le titre du livre, la figure de l’émigrant d’Europe de l’Est, déjà écrivain hébraïque reconnu lorsqu’il fuit le service militaire russe en 1904, mais encore tout imprégné de sa langue maternelle, le yiddish, qu’il transporte avec lui sur les rives de la Tamise, dans le ghetto juif de Whitechapel — ce quartier de prolétaires visité et décrit à la même époque par Jack London, où transitent en chemin vers l’Amérique les héros de Sholem Aleykhem, où rôde l’ombre de l’Étrangleur et où la Lulu de Wedekind finit sa course dans une mansarde sombre.

Commencé dans l’obscurité de ce voyage de nuit en Israël, le récit se poursuit dans la luminosité d’un rivage grec où viennent s’échouer d’autres migrants, nos contemporains : car raconter l’histoire d’une langue nécessite pour la narratrice d’évoquer d’autres histoires, d’autres langues, y compris les siennes propres, et de parcourir (ou d’imaginer) des temps et des espaces pluriels. Le dernier chapitre du livre, « Héritage », reconstitue des tracés où ces itinéraires peuvent se croiser, au moins imaginairement, à travers des coïncidences, géographiques ou temporelles, comme ce Manchester où le père de l’auteure, né à Istanbul en septembre 1914 (deux mois après le fils de Brenner en Palestine, précise la narratrice), vient visiter les filatures de coton où travaillent des ouvriers exploités dans des conditions épouvantables. Brenner quant à lui a quitté l’Europe en 1909 pour la Palestine ottomane, où il partage toutes les difficultés des pionniers et pose les premières fondations d’une littérature moderne dans une langue qui se crée en même temps que les livres s’écrivent.

Yossef Hayim Brenner © D.R.

À travers l’enquête biographique et l’interrogation sur la langue de l’un des créateurs principaux de la littérature hébraïque moderne se dessine, comme en ombres chinoises, un parcours de traductrice et d’écrivaine, mais aussi de voyageuse sans frontières entre les idiomes, les lieux, les identités, dont le rapport à la langue de traduction, l’hébreu, devient le fil conducteur d’une existence consacrée aux mots, à la lettre, à la parole, mais aussi aux êtres qui en sont les porteurs. « En 1988, pour des raisons aussi lumineuses que profondément obscures, je commence à traduire l’hébreu en français, et le destin de l’être humain entre les langues devient mon affaire. » Ainsi les réflexions de la narratrice, les impressions concrètes, les parallélismes entre les situations historiques ou géographiques créent-ils une sorte de toile ramifiée d’associations et d’affinités électives, de rimes entre les différents chronotopes, vécus, imaginés, lus.

Comme cette longue déambulation associative qui, à partir de l’évocation de Whitechapel, à la fois chez Brenner et chez Jack London (auteur d’un reportage célèbre sur l’East End), puis dans les termes plus scientifiques des documents consultés pour l’enquête, débouche sur la comparaison avec des lieux et des communautés d’aujourd’hui, tout aussi délaissés : des Latinos à Harlem qui vendent leur bric-à-brac sur un trottoir, des familles chinoises du Lower East Side qui rusent avec la loi américaine sur l’immigration, des immigrés juifs du Yémen à Tel Aviv qui laissent leur quartier à des Philippins ou des Thaïlandais venus remplacer les travailleurs palestiniens pendant l’Intifada. En deux pages, une chaîne de mots et de solidarités se crée, esquissant en contrejour les contours d’une sensibilité narrative quasi fictionnelle, dans sa richesse subjective et associative.

Avec l’évocation de la figure de Brenner, il s’agit d’un voyage où lumière et obscurité se succèdent ou s’interpénètrent, tant sa courte vie semble synthétiser et exacerber les tensions, les aspirations, les contradictions voire les impasses d’une génération et d’une histoire collective : celle de la deuxième Aliyah (1904-1914) mais aussi, avant tout peut-être, celle de cette modernité juive ashkénaze qui se développe au prisme des langues, des textes, des exils et des migrations. On sait par la correspondance de Kafka que celui-ci lisait un roman de Brenner en hébreu, durant les derniers mois de son existence, passés à Berlin en compagnie de Dora Dymant ; Kafka qui meurt lui aussi de façon prématurée, peu de temps après Brenner et à peu près au même âge, et qui a tant de traits en commun avec lui : l’inquiétude existentielle liée en grande partie à son judaïsme, l’activisme littéraire et linguistique, la difficulté d’aimer les femmes, la férocité de l’auto-négation.

Parmi les multiples métamorphoses d’une vie de labeur et de misère, consacrée avant tout à l’écriture et à la reviviscence de l’hébreu, mais traversée également par l’errance et l’engagement, deux pôles sont mis en valeur par Rosie Pinhas-Delpuech, qui soulignent la communauté d’expérience avec l’émigration ashkénaze de tendance socialisante : la pépinière anarchiste de Whitechapel et l’activité de typographe qui permet à Brenner de gagner son pain et d’éditer par la même occasion sa propre revue en hébreu, Ha-Méorer (« L’Éveilleur »). Indéniablement l’accent est mis sur cette matrice de créativité à la fois politique et littéraire, qui efface les frontières, nuance la guerre entre les langues (le yiddish et l’hébreu s’affrontant ouvertement lors de la conférence de Czernowitz en 1908) au profit de stratégies jumelles d’émancipation, toujours aimantées par le souci commun de l’identité collective juive et de la lutte aux côtés des plus défavorisés.

Rosie Pinhas-Delpuech trouve dans cette culture bilingue et souvent polyglotte, dans ce bouillonnement anarchiste et dans ces luttes sociales au plus près de la confection et de la diffusion matérielle du livre, qu’il soit hébreu ou yiddish, une façon de ré-enraciner finalement l’hébreu dans la culture européenne, de le soustraire aux mythes étatiques, de le ré-ensauvager à travers la figure d’un auteur qu’elle qualifie elle-même d’ « Aborigène juif » : quelque chose comme la définition de la littérature mineure chez Deleuze et Guattari à propos de Kafka, ou comme la lecture de ce même Kafka « en colère » par Pascale Casanova. Une volonté aussi de restituer des filiations, des racines diasporiques et modernistes à cet hébreu qui est finalement celui des « tables brisées », comme le montre un audacieux parallélisme, au centre du livre, faisant du « marbre » du typographe un équivalent des pierres écrites par Dieu au mont Sinaï, le lieu symbolique d’émergence de cette langue « vieille-nouvelle », langue sacrée se faisant profane et d’usage quotidien.

Il y a chez l’écrivaine biographe une fascination évidente, une forme d’enthousiasme, dans cette mise au jour concrète des liens quasi génétiques unissant hébreu et yiddish, « langue du père » et « langue de la mère », à travers l’histoire de la diaspora ashkénaze et de ses chemins qui bifurquent, poussant vers l’Amérique ou la Palestine, suivant des dessins parfois aléatoires, mais le plus souvent nécessaires, liés à des choix existentiels profonds. Bien des fils sont tirés et suivis dans cette immense toile de réseaux et de circulations qui caractérise la renaissance juive au tournant du siècle. Whitechapel y apparaît comme à la fois central et périphérique, une sorte d’hétérotopie : exact équivalent du Lower East Side new yorkais, avec ses sweatshops, ces ateliers de couture manufacturés ou à domicile, qui évoquent aussi bien Manchester que Lodz, le « Manchester polonais », romancé par Reymont dans La Terre promise et par Israël Joshua Singer dans Les frères Ashkenazi. Au moment où Brenner est à Londres, les poètes prolétariens comme Morris Rosenfeld ou Dovid Edelstadt tentent à New York de traduire en rimes l’exploitation des immigrants juifs tout juste débarqués du bateau. Ce sont ces poètes que Kafka introduit en 1912 dans son Discours sur la langue yiddish auprès de son public de juifs pragois assimilés.

Tentons à notre tour de poursuivre quelques fils à partir de la trame évoquée par le livre. En ce qui concerne la presse yiddish, dont les tirages augmentent régulièrement, Rosie Pinhas-Delpuech mentionne Morris Winchewski, journaliste et poète prolétarien ; après son séjour à Londres il aide Abraham Cahan à New York à fonder le Forverts, le Jewish Daily Forward, qui accompagnera l’évolution de la société juive américaine tout au long du XXe siècle. Lamed Shapiro, l’auteur yiddish des pogroms et de New Yorkaises a, quant à lui, rencontré Brenner à Londres en 1905, lorsqu’il y fait une longue escale en chemin vers l’Amérique. Il l’évoquera après la mort tragique de l’écrivain dans un chapitre de son recueil d’essais, Der Shrayber geyt in kheyder (L’écrivain va à l’école), mentionnant au passage la figure de Rudolf Rocker qui retient longuement l’attention de Rosie Pinhas-Delpuech, intéressée par ce melting-pot interculturel. Anarchiste allemand, il apprend le yiddish et fréquente les typographes juifs, et Shapiro évoque également son rôle à l’Arbeter Fraynd, le journal anarchiste, puis dans la création d’un journal concurrent, l’Arbeter Velt, dont Brenner assure en grande partie, semble-t-il, la rédaction en yiddish. Lamed Shapiro, comme Kafka, a des affinités électives avec Brenner, par son nietzchéisme de jeunesse, son pessimisme radical, son nationalisme spirituel lié à la notion d’autodéfense, mais surtout à la cause des opprimés : ce peuple dont Brenner dit qu’il est à la fois sans terre et sans langue ; ce qui peut sembler paradoxal pour une communauté souvent polyglotte, mais dont Kafka fait à son tour une des caractéristiques principales des littératures mineures et des écrivains juifs condamnés à l’exil intérieur.

On pourrait ajouter à titre d’exemple supplémentaire de cette proximité entre intellectuels, par-delà le choix des langues, qu’Aaron Zeitlin, l’un des plus grands poètes yiddish, écrit en 1927 un drame intitulé Brenner, précisant dans une didascalie qu’il s’agit d’une restitution « imaginée » de la figure de l’écrivain. Cependant, il a pu s’inspirer des souvenirs de son propre père, Hillel Zeitlin, ami de jeunesse de Brenner à Homel, en Russie, lorsque le jeune auteur hébraïque est à la fois « amant de Sion », bundiste et par-dessus tout, écrit Zeitlin père, tolstoïen. La pièce écrite après le voyage en Palestine d’Aaron en compagnie de son frère très peu de temps avant la mort de Brenner, nous livre une image radicalement désespérée et nihiliste de cet alter ego de l’écrivain, évoquant par moment un Otto Weininger par la haine de soi, la défiance envers les femmes et l’amour-haine ambivalent projeté sur le peuple juif, dont il assure porter douloureusement le destin collectif sur ses épaules.

On retrouve là une des images fortes du livre de Rosie Pinhas-Delpuech, qui fait de Brenner le porteur de la langue et des livres à destination d’un peuple à venir, celui qu’il ne fait que pressentir, tel Moïse qui ne verra pas s’ouvrir devant lui la Terre promise (l’identification implicite entre Moïse et Brenner est très présente dans le livre et mériterait un développement à part). Résonnent alors pour nous les dernières phrases de ce texte inspirant : « Brenner est un horizon. Il est rare que dans toute l’histoire de l’humanité un homme ait pris une langue sur son dos pour sortir de la détresse et la faire vivre pour lui et pour les autres. Avec la pente toujours proche et le compte jamais fini ».