La conversation téléphonique qui eut lieu en 1934 entre Staline et Boris Pasternak n’a cessé de hanter Ismaïl Kadaré, qui lui aussi a connu un régime totalitaire, celui qu’a dirigé Enver Hoxha en Albanie. La responsabilité de l’écrivain face au tyran est une préoccupation permanente pour l’écrivain albanais. Déjà auteur d’une œuvre abondante, il se livre dans Disputes au sommet à une véritable enquête linguistique et psychologique en décortiquant avec minutie les treize versions connues de cet épisode.

Ismaïl Kadaré, Disputes au sommet. Trad. de l’albanais par Tedi Papavrami. Fayard, 213 p., 19 €

Selon la version du KGB, le 23 juin 1934 à Moscou, Staline téléphona à Boris Pasternak : « Il y a peu de temps a été arrêté le poète Mandelstam. Que pouvez-vous en dire, camarade Pasternak ? » Celui-ci répondit : « Je le connais peu, c’est un akméiste [mouvement littéraire anti-symboliste], tandis que j’appartiens à un autre courant. Je ne peux donc rien dire sur Mandelstam ». Staline raccrocha après avoir déclaré : « Et moi, je peux vous dire que vous êtes un très mauvais camarade, camarade Pasternak ». On peut deviner dans quel état se trouva l’écrivain à l’issue de cette conversation qui ne dura pas trois minutes. Afin de dénigrer l’auteur, dans ce pays habituellement si secret, la conversation fut d’emblée révélée.

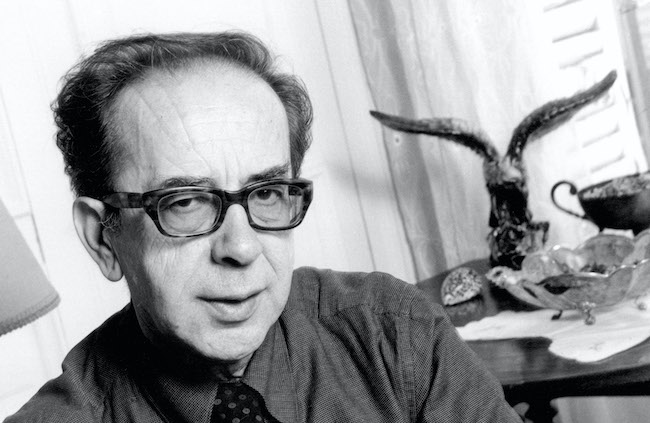

Ismaïl Kadaré © John Foley/Opale/Leemage/Éditions Fayard

En 1958, Ismaïl Kadaré, jeune poète, fut envoyé à Moscou, à l’Institut Gorki, afin d’apprendre le métier d’écrivain au service du Parti. S’il s’ennuya fort pendant les cours, il apprécia beaucoup « Moscou la douce ». La vie était plus libre et plus anonyme que dans la petite capitale albanaise, Tirana ; mais il dut partir prématurément, en 1960, à cause de la rupture politique entre Enver Hoxha et Khrouchtchev. Il eut le temps cependant d’assister à la campagne contre Pasternak, lauréat 1958 du prix Nobel, en particulier pour Le docteur Jivago. Cette récompense était considérée comme foncièrement bourgeoise et décernée en fait par les Américains. L’écrivain russe, ignoblement insulté – « grande invective planétaire », dit Kadaré –, fut prévenu que, s’il allait chercher son prix à Stockholm, il ne serait pas autorisé à rentrer dans son pays. Il déclina donc cette récompense et mourut deux ans plus tard.

Le retour de Kadaré en Albanie fut si dur qu’il songea à demander l’asile politique à l’URSS, lors d’un voyage en Finlande en 1962, à l’occasion du Festival mondial de la jeunesse. Un rêve récurrent va alors hanter son sommeil : il cherche à se rendre à l’Institut Gorki mais les obstacles se dressent pour l’en empêcher. Il voit même des panneaux dans les manifestations portant des slogans contre lui. S’impose alors la nécessité d’écrire sur cette période de sa vie pour calmer cette hantise et retrouver quelque chose de Moscou. Le roman restera en gestation plus de dix ans. Aux cheveux blonds et aux yeux bleus des jeunes filles de Moscou se superpose l’image de Pasternak, sorte de frère en littérature.

Kadaré fait paraître en 1976 Le crépuscule des dieux de la steppe (traduit par Jusuf Vrioni, Fayard, 1988), dont la première partie de Disputes au sommet nous fournit la genèse. Kadaré profita de la rupture avec l’Union soviétique qui eut lieu en 1961 pour critiquer âprement le réalisme socialiste. Pour ce faire, l’Institut Gorki est transformé en Enfer de Dante avec, à chaque étage, un péché littéraire spécifique. La censure laissa passer l’ouvrage qui critiquait le pays du « révisionnisme ». C’était oublier que les principes littéraires étaient strictement les mêmes en Albanie car, comme le précise l’écrivain : « À vrai dire, s’agissant de similitudes, bien des choses se ressemblaient, pour ne pas dire tout ».

Boris Pasternak près de Peredelkino (1958) © D.R.

Dans ce roman, Kadaré ose aussi évoquer avec sympathie Boris Pasternak, pourtant honni en Albanie. « L’agent de la bourgeoisie internationale » est décrit en train de bêcher le jardin de sa datcha : « Avec sa casquette toute simple, ses bottes et sa forte mâchoire, il avait plutôt l’air d’un vice-président de kolkhoze ». Il ironise également sur la campagne orchestrée contre Pasternak, qui affirme que toute la population, y compris « les chasseurs de baleines », est indignée par Le docteur Jivago, que personne n’a lu… Il tourne même l’affaire en plaisanterie. L’étudiant Kadaré endormi, après les scènes d’ivresse de ses coreligionnaires, croit entendre le plus affecté appeler : « Docteur, docteur, soulagez-moi ! Je me sens très mal… Ah ! docteur Jivago, docteur Jivago… salaud… ».

L’année 1934 est décisive. Mandelstam est arrêté car il a composé une épigramme contre Staline, intitulée « Le montagnard du Kremlin », qu’il a imprudemment lue à quelques amis dont Pasternak. Deux mois après, se déroule à Moscou le premier congrès de l’Union des écrivains soviétiques qui va imposer le réalisme socialiste. Pasternak, qui n’est pas en odeur de sainteté, intervient courageusement en proclamant : « Ne sacrifiez pas votre personnalité à votre situation. Trop grand est le risque de devenir un bureaucrate de la littérature ». Alors pourquoi n’a-t-il pas osé défendre Mandelstam ? Kadaré, en explorant les diverses versions de l’échange téléphonique, essaie de comprendre ce qui s’est produit. Et d’abord, pourquoi Staline a-t-il téléphoné et qu’attendait-il ? Le fait de traiter Pasternak de « mauvais camarade » peut surprendre. « Staline se désole-t-il du sort de Mandelstam, enfermé et menotté à la prison de la Loubianka ? », se demande ironiquement Kadaré.

Il ne fait pas de doute que Pasternak est pris de court et légitimement effrayé, d’autant qu’il ignore si Staline sait ou non que Mandelstam lui a lu son poème. Kadaré lui-même a vécu une situation semblable et reconnaît n’avoir guère été plus brillant. Il reçut, en 1964, un coup de téléphone d’Enver Hoxha qui le félicita pour son poème « À quoi songent les montagnes ? ». L’écrivain se souvient qu’il n’a su répondre que trois fois « merci », étonnant fort ses collègues écrivains dont l’un d’eux lui dit : « Depuis quand es-tu devenu si aimable ?»

Dans une autre version, racontée par une écrivaine, Pasternak, arrivant chez des amis après le coup de téléphone, est bouleversé. Il s’en veut de s’être conduit « lâchement » et d’avoir, à propos de Mandelstam, répondu ainsi à la question « Que devons-nous en faire ? » : « Vous le savez mieux que moi, camarade Staline ». Et le maître du Kremlin de répliquer : « Lorsqu’il arrivait malheur à nos amis, nous savions nous battre mieux que ça pour eux ». La volonté de culpabiliser l’écrivain est plus nette que dans la première version… Staline est-il en attente d’un motif de clémence ? Ne voudrait-il pas paraître « tel qu’on le décrivait : impitoyable » ?

Dans d’autres versions, Pasternak fait diversion en proposant à Staline de parler d’histoire, de poésie, de la vie, de la mort. Il affirme qu’il n’est pas du tout ami de Mandelstam, dont il se sent « différent ». Et lorsque Staline lui demande si le poète est « un maître », il répond : « Cela n’est pas très important ». L’amante du poète affirme que Pasternak, à la question : « Qu’est-ce qui se dit du côté de tes cercles littéraires ? », aurait répondu : « Des cercles littéraires il n’y en a pas, donc nul ne dit rien. Car tous ont peur ». Anna Akhmatova, la célèbre poétesse, elle aussi persécutée, confie que Staline chercha à savoir si Pasternak connaissait l’épigramme. Pasternak répondit, de la même façon, que cela n’était guère important… De son côté, Staline le traite de « grand falsificateur », se plaint de n’avoir pas été contacté par l’écrivain et déplore le manque de solidarité de Pasternak. Celui-ci aurait tenté, pour se rattraper, de rappeler immédiatement Staline après que celui-ci eut raccroché. Mais la ligne n’était que provisoire, lui dit-on…

Ainsi, Kadaré aime à s’adonner à la pensée conjecturale, l’un des traits de son art romanesque. Le poème est-il si central qu’il le paraît ? Y a-t-il autre chose, des intentions cachées, quelques secrets peut-être ? Presque tous les livres de l’écrivain albanais sont des enquêtes, sous vive tension, avec une éternelle imprécision des faits et l’impossibilité radicale de se fier aux témoignages. Aussi profite-t-il de l’examen de toutes ces versions pour évoquer ses thèmes de prédilection. Ainsi, concernant le rapport entre politique et littérature, Kadaré observe que Lénine fut toujours impressionné, voire inhibé, par Gorki, en dépit du jugement venimeux que l’écrivain porta sur lui lorsqu’il le vit à Londres : « Un certain Oulianov, enflé tel un chapon et à la voix éraillée ». Cependant, sans le détruire frontalement, le pouvoir est capable de dégrader un écrivain de plusieurs manières. Cholokhov, le grand auteur du Don paisible (1928), fut statufié par le pouvoir, alors que le poète albanais Lagush Poradeci, que Kadaré apprécie hautement, fut considéré après la guerre comme fou et se trouva circonvenu à tel point qu’on le croyait mort. Pouchkine lui-même, relégué puis rentré en grâce, eut l’honneur d’écrire sous la surveillance de Nicolas Ier en personne ! Cependant, une des supériorités de l’artiste vient du fait qu’une mauvaise réputation ne détruit pas une œuvre, et qu’elle peut même rendre l’auteur plus fascinant.

Émerge aussi un thème éminemment kadaréen : la roue de la fortune stalinienne est imprévisible. Après sa « lâcheté », apparemment condamnée par le maître du Kremlin, Pasternak se voit proposer un bel appartement, puis un an plus tard une datcha… Cependant, l’écrivain n’est-il pas davantage un « tyran » dont l’œuvre défie le temps que l’homme de pouvoir méprisable qu’un simple « coup de dague » élimine ? Kadaré a une pensée émue pour la petite prostituée de Zurich qui a peut-être transmis la syphilis à Lénine, « gnome craintif, ordinaire, balbutiant ». Staline est évidemment rapproché de Macbeth, et Pasternak de Hamlet (il a d’ailleurs traduit la pièce à la demande de Meyerhold). Kadaré n’oublie pas d’évoquer la maîtresse de Pasternak, Olga Ivinskaïa, qui fut incarcérée deux fois, pour punir l’écrivain en 1949 (enceinte, elle perd son enfant dans un camp) puis après la mort de Pasternak, en 1960.

L’identification de Kadaré à Pasternak peut s’entendre. En 1973, l’écrivain albanais dut subir une dure campagne orchestrée contre lui, avec réunions dans les usines et les coopératives, à cause de son roman L’hiver de la grande solitude, qui racontait la rupture albano-soviétique (traduit de l’albanais par Jusuf Vrioni, Fayard, 1999). Comme Pasternak, Kadaré se vit constamment reprocher d’esquiver les règles du réalisme socialiste et de se complaire dans le passé, ignorant volontairement « l’esprit de parti ». Leur statut ambigu – le tyran les protégeait malgré tout – prêtait à d’inévitables controverses. Pasternak dut se demander toute sa vie si une réponse courageuse aurait changé quelque chose au sort de Mandelstam qui fut relégué puis, de retour à Moscou, arrêté de nouveau. Envoyé en Sibérie, Mandelstam mourut pendant le transfert en 1938.

Dans ce tourbillon méditatif foisonnant, écrit sous forme de versets, et qui donne le vertige, Kadaré affirme sa solidarité avec Pasternak. Il rappelle la phrase périlleuse que prononce Lida, la femme qui aime l’étudiant Kadaré à Moscou, dans Le crépuscule des dieux de la steppe : « Hier, la radio n’a pas cessé de parler d’un écrivain qui a trahi et j’ai pensé à toi ». Au moment de la sortie du roman, en 1976, Kadaré était sur la liste honnie, en Albanie, des nobélisables.