Le « stupide XIXe siècle », le siècle des « éteigneurs de becs de gaz » (Péguy), de ceux qui ont éteint le soleil (Nietzsche), de ceux qui ont fait du monde un « gigantesque entassement de marchandises » (Marx), le siècle du confort, de la « philosophie de l’ameublement » (Poe), du verre et des housses (Benjamin), où l’absolu peut faire l’objet d’une vente (la fin de La recherche de l’absolu de Balzac), ce siècle-là n’a pas, malgré tout, réussi à occulter totalement son « envers », pour parler comme Balzac, celui d’une spiritualité, selon le vocabulaire du XVIIe siècle, redevenue sauvage, d’une redécouverte de « l’âme », différente de l’ego cartésien, d’un sentiment religieux se réfractant dans tous les arts et dans la pensée, si bien que le XIXe siècle, si ce n’est pas « les soviets plus l’électricité », c’est au moins l’électricité plus l’esprit.

Jean-Louis Vieillard-Baron, Le spiritualisme français. Cerf, 584 p., 29 €

Il se trouve que c’est le mot de Hegel, et ce n’est pas un hasard si un grand spécialiste français de l’idéalisme allemand, Jean-Louis Vieillard-Baron, nous propose aujourd’hui une synthèse sur un courant majeur, il faudrait dire un continent, de la pensée du XIXe siècle, dont l’appellation commence avec Victor Cousin mais ne s’impose que dans les années 1860 : le spiritualisme. Le livre s’en tient aux philosophes français, et c’était une réserve sage tant la tâche eût été immaîtrisable s’il s’était agi d’explorer tous les corpus. Avec ce choix, c’est déjà un nombre impressionnant d’auteurs qui sont envisagés, de Chateaubriand à Bergson, les minores étant traités comme les autres.

Portrait de Victor Cousin par l’Atelier Nadar (1900) © Gallica/BnF

Le spiritualisme a été brocardé, qui « après l’athéisme cherche à tourner la défaite en victoire », selon la formule de Sartre parlant du christianisme dans son Mallarmé (Gallimard, 1986). On a souri devant le « supplément d’âme » exigé par la mécanique (sans remarquer que Bergson affirmait également que la mystique appelait la mécanique…). Il aurait, pour aggraver son ridicule, un côté revanchard, antimoderne, réactionnaire. Les très belles pages finales, aux accents dantesques, du rapport de Ravaisson sur la philosophie en France au XIXe siècle, « véritable profession de foi spiritualiste » selon Vacherot, évoquant le triomphe de la « liberté spirituelle » sur la réduction de tout à une « mécanique aveugle », n’auront pas suffi pour le prendre au sérieux.

Enfin ce courant de pensée aura été écrasé par l’omniprésence de la philosophie allemande (Kant, Hegel, Schelling). Et l’on peut citer les propos de Gérard Granel sur ce qu’il nommait « l’école française de la Perception » ‒ se référant essentiellement à Jules Lagneau, qui n’est étonnamment cité qu’une seule fois dans le livre de Jean-Louis Vieillard-Baron ‒ mais qui peuvent valoir pour le mouvement spiritualiste : cette tradition serait devenue difficile d’accès à cause d’une « équivoque culturelle » qui nous en aurait éloignés « au nom d’une pensée allemande » que « l’intelligentsia philosophique contemporaine croit nous avoir fait connaître [alors qu’elle nous en sépare radicalement par une exploitation hâtive] » (in Traditionis traditio, Gallimard, 1972).

Et pourtant, le XIXe siècle spiritualiste a écrit le mot « esprit » avec une majuscule qui convenait parfaitement selon lui à une époque de quasi-révélation de la liberté (elle aussi écrite avec un grand L). D’où une situation paradoxale. Alors que devrait triompher l’Esprit, et plus d’un Esprit, tant le spiritualisme contient de variantes (il y a même de l’esprit dans l’industrie, et, avec lui, la liberté, c’est l’argent qui s’impose, et avec l’argent la tyrannie de la production) ; alors que les philosophies spiritualistes devaient donner une nouvelle forme au monde fondée sur un système de « suppléance » (cf. les pages sur la « vicariance » chez Ravaisson) de l’inférieur au supérieur, de la matière à l’esprit et à l’âme, c’est l’âme qui devient fantôme, revenante, « esprit » au sens du spiritisme.

C’est le combat de tous ces auteurs spiritualistes que décrit Jean-Louis Vieillard-Baron, pour empêcher (retarder ?) que le XIXe siècle ne fasse retomber l’esprit comme un os (pour parler comme Hegel), qu’ils soient catholiques comme Maine de Biran ou Lachelier, « sans Église » comme Ravaisson, libres penseurs, prêtres, comme Gratry, ou laïques, romantiques ou utopistes. La périodisation de ce Kampfplatz est bien marquée par l’auteur, entre la naissance du spiritualisme après la Révolution en réaction au sensualisme des idéologues, son affirmation comme philosophie quasi officielle de la Restauration, jusqu’à une situation plus ambigüe après 1848 et l’avènement du Second Empire, période où l’Esprit risque de se perdre dans les vapeurs du train. La Troisième République préférera se tourner vers les sciences sociales naissantes pour se doter non plus d’un esprit mais d’un programme.

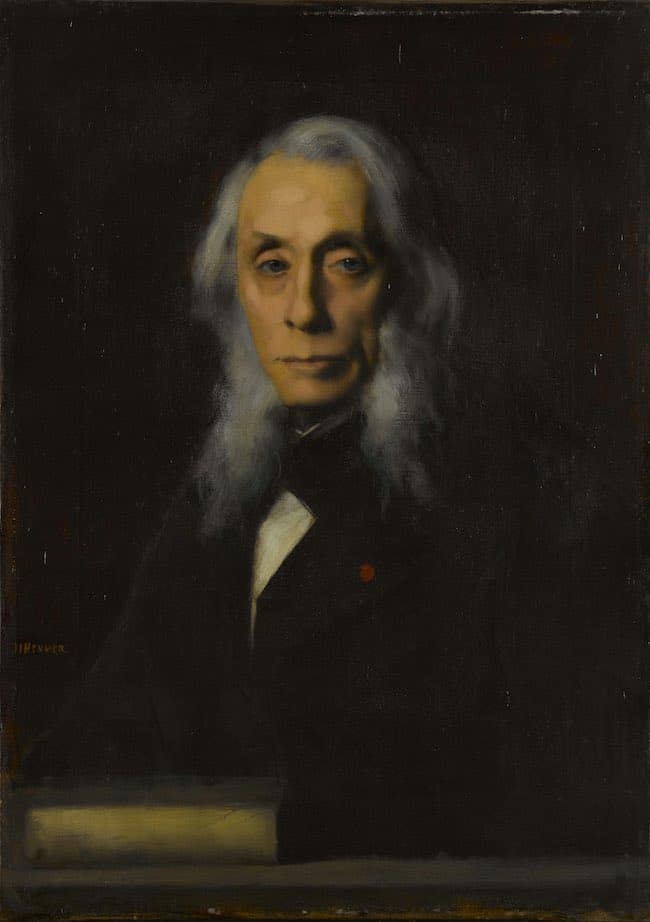

Portrait de Félix Ravaisson-Mollien par Jean-Jacques Henner (1889) © CC0 Paris Musées / Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

Deux décisions touchant à l’organisation interne de l’ouvrage de Jean-Louis Vieillard-Baron étonnent. L’auteur tient à inscrire son analyse dans une narration, parce que nous ne sommes pas « devant un système mais une histoire », avec « péripéties, périodes et acteurs ». Or, cette intention semble purement déclarative dans la mesure où nous nous trouvons plutôt devant une sorte de manuel dans lequel quelques pages sont consacrées à chaque auteur, les plus grands (et l’histoire classique des idées revient par la fenêtre, laissant quelques absents ou presque, Renouvier et Lequier par exemple) bénéficiant de davantage d’espace. Le manuel est très utile, l’information, évidemment, de première qualité, mais n’aurait-il pas été plus efficace, du point de vue de ce que la vieille rhétorique appelait l’ordo expositionis, non pas de passer d’un auteur à l’autre, mais de proposer une traversée thématique du spiritualisme français ? Les multiples connexions de ce courant avec l’ensemble de l’histoire du XIXe siècle seraient alors peut-être mieux ressorties, les réseaux des acteurs, celui de Maine de Biran, par exemple, particulièrement éloquent, auraient pu livrer toutes leurs significations.

L’ouvrage est ponctué de séquences où s’entend directement la voix de l’auteur nous livrant avec recul son sentiment sur cette histoire ; et souvent ses réflexions soulignent les conséquences politiques du mouvement spiritualiste – parmi ces réflexions, le lecteur se fige un peu devant une saillie contre une certaine philosophie française contemporaine (Foucault, Deleuze, Derrida) qualifiée de « perverse », au sens de retorse, avançant masquée. Comme si toute avancée vers la lumière n’augmentait pas en même temps l’obscurité. Sans aller jusqu’à réclamer une sociologie du mouvement (quoique), le lecteur s’attendrait à de plus larges développements.

Car les luttes idéologiques du XIXe siècle sont très sérieuses : pour les uns, la Révolution doit être surmontée et s’effacer, pour les autres elle n’a pas achevé sa tâche, tous s’entendent au moins sur un objectif : engendrer un monde nouveau, finalité à teneur hautement politique. Et il importe au plus haut point de savoir qui sont les spiritualistes : aristocrates recyclés en fonctionnaires par les différents pouvoirs qui se succèdent, rentiers, universitaires nouveau style (fondation de l’université impériale et des grandes écoles), etc. Il importe de savoir si le spiritualisme est l’idéologie d’un corps de « notables » face à des figures sociales plus récentes ou reconfigurées, l’ingénieur, le chevalier d’industrie ou le médecin. Restituer à la métaphysique sa fonction rectrice face à la science ou, au contraire, vouloir la faire taire définitivement, ne sont pas sans conséquences sociales et politiques. D’autant que l’accent mis par les spiritualistes sur la volonté n’est pas sans « consonner » avec toute l’époque.

Certainement, Jean-Louis Vieillard-Baron a rouvert un chantier, ouvert la voie à une redécouverte du continent philosophique français du XIXe siècle dont il ne faut pas oublier que son écho résonne encore en plein XXe siècle chez des auteurs comme Maurice Merleau-Ponty, Paul Ricœur ou Michel Henry. Ainsi, le vœu de Gérard Granel, pour le citer encore, pourrait devenir réalité : mieux saisir les enjeux de la philosophie allemande post-hégélienne (Husserl et Heidegger) par le détour, n’ayant rien de nationaliste ou de chauvin, d’une compréhension profonde, sans condescendance ni complaisance, des sommets du spiritualisme français.