Archives et manuscrits (10)

Le 13 août 1521, la chute de Mexico-Tenochtitlan scellait la fin de l’empire aztèque. Le cinq-centième anniversaire de l’événement nous invite à examiner les premières chroniques de la conquête du Mexique – un récit fait par les vainqueurs, essentiellement. En essayant de suivre la genèse de certains écrits, a-t-on une chance d’entendre la voix étouffée des vaincus ?

Aborder la gestation d’écrits du XVIe siècle en suivant les méthodes et protocoles de la génétique des textes paraît au premier abord un défi impossible à relever. La génétique fonde son approche sur les traces tangibles des transformations d’un texte, présentes principalement dans les brouillons de travail. Or, pour diverses raisons, nous ne possédons pas de brouillons antérieurs à 1750. À quelques très rares exceptions près, doit-on ajouter (tels les feuillets où Pétrarque polit les vers de son Canzoniere). Le champ qui nous intéresse offre justement certaines exceptions remarquables, dues aux circonstances très particulières dans lesquelles les textes sont nés : plusieurs séries de manuscrits, dont certains constituent de véritables brouillons génétiques, nous sont parvenues.

Codex florentin, Biblioteca Medicea Laurenziana (Florence) © D.R.

À la conquête militaire du Mexique fera suite une conquête plus longue, complexe et subtile – et, en un sens, non moins accidentée : la conquête spirituelle. La « rencontre de deux mondes » a presque anéanti, en très peu d’années, les mondes amérindiens. Elle n’a pas laissé intacte une Europe dont les systèmes de savoirs et de valeurs – sur les plans religieux et philosophique, éthique et épistémologique – ont été bouleversés. Un trouble perceptible dans la manière dont les autorités politiques et religieuses ne cessent d’osciller dans leurs positions à l’égard de la Nouvelle-Espagne. En même temps que la Real Audiencia de Mexico demande aux missionnaires de recueillir « les antiquités de ces Indiens natifs […] afin qu’il en reste une certaine trace », les autodafés anéantissent, avec toutes les autres traces des croyances idolâtres, les codex mexicas, mayas ou purépechas. Au gré des changements de cap, des mesures de censure ou de confiscation, l’aboutissement de nombreux ouvrages se trouve entravé ou retardé. Si bien que les plus importantes chroniques de la conquête n’ont été publiées qu’à titre posthume : l’Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne de Bernal Díaz del Castillo paraît cinquante ans après la mort du conquistador ; l’Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne de Sahagún et l’Histoire des Indes de Nouvelle Espagne de Durán devront attendre le XIXe siècle pour être éditées.

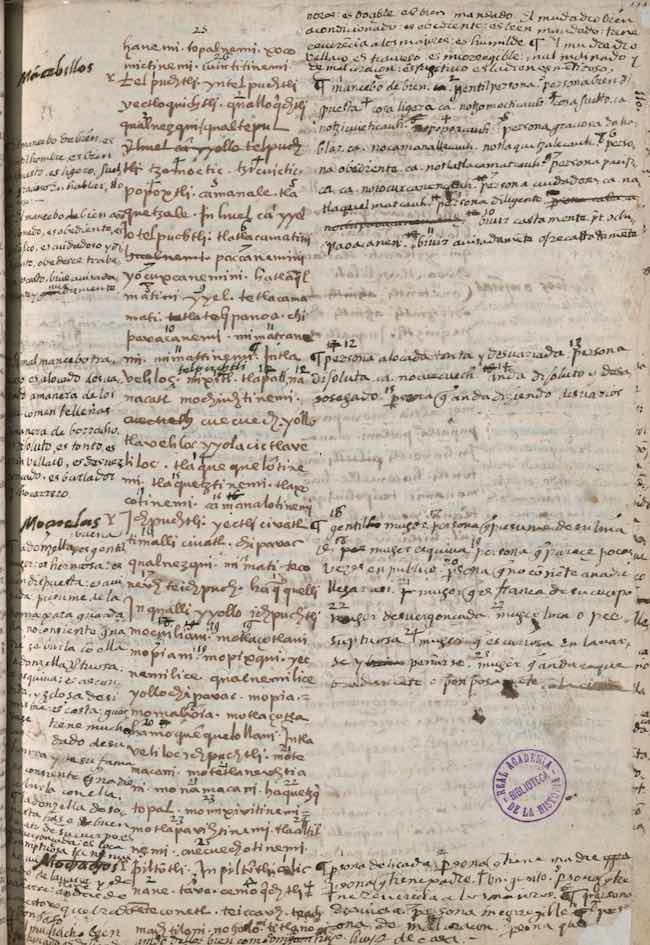

Assez étrangement, ces accidents représentent une chance pour la génétique des textes. Pour un esprit de la Renaissance, l’œuvre publiée vouait à l’oubli et au néant les traces matérielles du travail qui l’avait précédée et lui avait permis d’éclore. Tant que l’achèvement n’advient pas, cependant, les documents d’un labeur en cours gardent leur utilité : les notes de travail sont conservées en attendant que leur sort soit fixé. Dans certains cas, elles sont parvenues jusqu’à nous. Ainsi, pour l’Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, nous possédons un dossier de genèse d’une richesse inespérée : le Codex florentin, qui en est l’aboutissement, s’accompagne, dans les Codex de Madrid, d’une masse de documents qui en sont le véritable avant-texte : ils témoignent des différents stades du travail de recherche et d’écriture ; certains de leurs feuillets, chargés de ratures et d’ajouts, nous permettent d’examiner dans le détail les suppressions et substitutions. Telle page, où la mise au net d’un texte en náhuatl (ou « langue mexicaine », comme l’appelle Sahagún) est entourée d’annotations marginales en espagnol, nous fait voir la manière dont se redéfinit progressivement l’architecture de l’ouvrage. L’annotation sur la marge de droite – « Ce qui suit est versé dans le premier chapitre du livre qui traite de la guerre qu’il y eut entre les Indiens et les Espagnols » – nous fait assister à l’émergence de ce qui deviendra le douzième et dernier livre : le récit de la conquête à partir des témoignages des vaincus.

Códices matritenses de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia (Madrid) © D.R.

L’Histoire générale est une œuvre singulière à plus d’un titre. Véritable encyclopédie des choses naturelles, humaines et divines des natifs de la Nouvelle-Espagne – de leur panthéon de divinités jusqu’à leurs institutions politiques –, cet ouvrage bilingue est le fruit d’une entreprise collective : si fray Bernardino de Sahagún, responsable de la traduction-paraphrase en espagnol, en est le maître d’œuvre, les quatre « colegiales latinos » qui l’ont assisté en sont les véritables coauteurs. Ces jeunes Indiens ont recueilli et transcrit en náhuatl le témoignage de nombreux informateurs, « personnes considérables » choisies parmi les natifs de différents endroits en fonction de leurs connaissances et de leur expérience. À leurs côtés, les tlacuilos, peintres-scribes formés dans la tradition préhispanique, ont eu pour tâche de reproduire, dès les étapes les plus précoces du projet, les images empruntées aux livres pictographiques des anciens Mexicains.

Codex florentin, Biblioteca Medicea Laurenziana (Florence) © D.R.

La polyphonie apparente de l’ouvrage recèle une intertextualité plus secrète, faisant de l’Historia general un palimpseste : l’hypertexte (pour reprendre la terminologie de Gérard Genette) se nourrit d’une série d’hypotextes qu’il recouvre en les absorbant. Ce palimpseste opère la récupération d’une culture dans les deux sens du terme : si elle en recueille et en sauve du néant les vestiges, c’est pour les détourner en les mettant au service de la conversion spirituelle. C’est ce qu’annonce la métaphore déployée dans le Prologue : à l’instar du médecin qui approfondit la compréhension du mal afin de pouvoir l’extirper, le prédicateur trouve dans la connaissance de la culture indienne des armes pour la sauver – c’est-à-dire pour mieux la détruire.

L’analyse génétique permet-elle de suivre à rebours la trajectoire de ce recouvrement, de cette récupération, et d’accéder à la parole des vaincus dans les hypotextes enfouis ? Si les illustrations dans l’ouvrage abouti – le Codex florentin – trahissent une influence très nette des techniques et traditions de la Renaissance européenne (à commencer par le recours à la perspective), les documents avant-textuels des Codex de Madrid nous confrontent, quant à eux, à des images où cette influence est négligeable et peut-être inexistante.

« Primeros Memoriales » (Tepepulco 1558-1560), Real Biblioteca (Madrid) © D. R.

Codex florentin (Mexico, 1575-1585), Biblioteca Medicea Laurenziana (Florence) © D. R.

La découverte d’un chemin susceptible de nous conduire vers les voix originelles, vierges de toute altération, n’est ici qu’un fantasme ou une illusion. Dès les tout premiers manuscrits de travail, l’oralité indienne se trouve arrachée à sa substance et à sa praxis pour se voir enfermée dans la « lumineuse prison de l’alphabet » (A.-M. Garibay). Et les images des premiers tlacuilos ont beau s’apparenter à un facsimilé des codex antérieurs à la conquête, elles s’articulent déjà à un discours écrit, s’orientent en fonction de formes et de catégories de pensée profondément étrangères au monde indien. En suivant de près les transformations successives de l’écriture, l’analyse génétique peut cependant nous offrir une conscience plus exacte de la construction qu’est l’ouvrage, à travers sa généalogie. Une construction qui est trahison, mais aussi métissage. La conquête spirituelle manifeste ici sa profonde ambivalence : la violence qu’elle recèle est celle du viol, elle est aussi celle de l’engendrement.