Quand, en juillet 2006, l’armée israélienne, en riposte à des attaques du Hezbollah, lança contre le Liban des opérations militaires de grande envergure, Alexandra Chreiteh était, comme la narratrice de son récit, étudiante à l’université américano-libanaise de Beyrouth, et comme elle née de mère russe et de père libanais. Son court roman Ali et sa mère russe est le deuxième titre des nouvelles éditions Perspective cavalière.

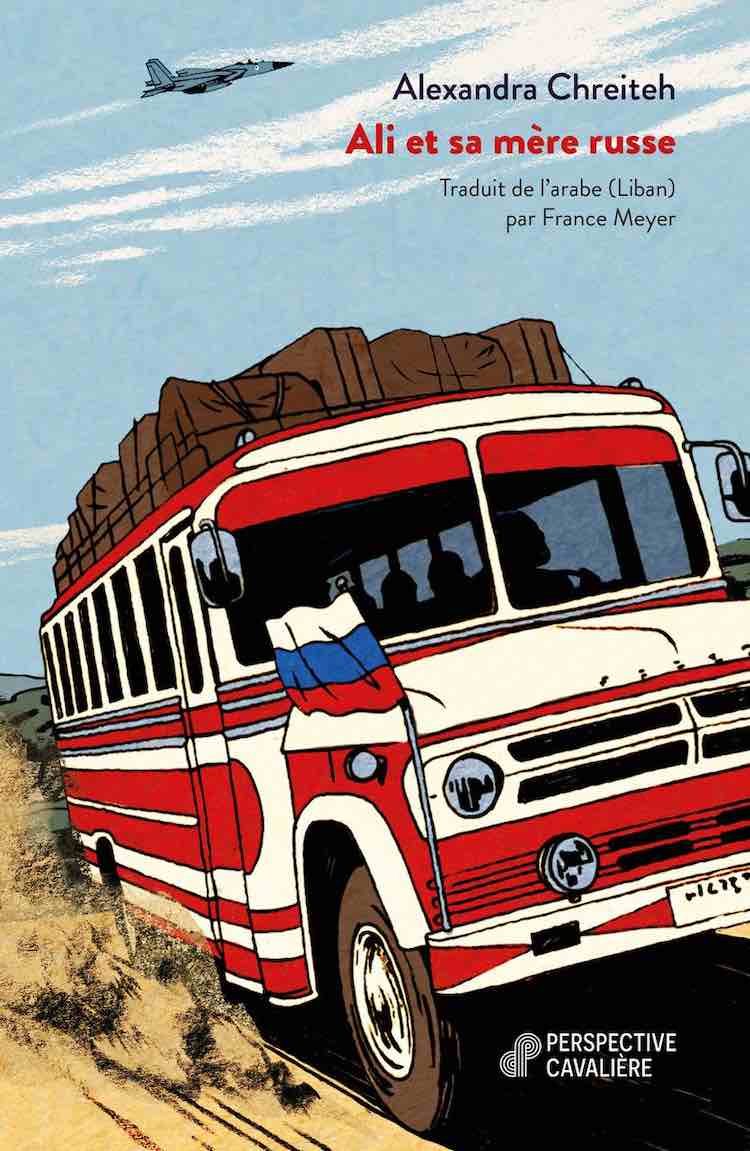

Alexandra Chreiteh, Ali et sa mère russe. Trad. de l’arabe (Liban) par France Meyer. Perspective cavalière, 96 p., 14 €

Le trouble dans l’appartenance nationale (et communautaire), les affiliations mêlées, incertaines, mais aussi la volonté affichée de dire l’urine et le sang, c’est-à-dire l’ordinaire du corps des femmes tel que les femmes elles-mêmes l’éprouvent, sont les principaux ressorts de ce court texte qui se lit d’une traite et auquel on continue à songer bien après avoir refermé le livre. Son style direct et familier, presque celui d’une jeune fille s’adressant à une copine à laquelle on dit tout ou presque, déconcerte d’abord, puis séduit. Alexandra Chreiteh a l’art de parler avec simplicité de choses essentielles, dans une narration où chaque détail a son importance.

La guerre de 2006 éclate donc au moment où la narratrice s’apprête à partir pour quelques jours de vacances à Tripoli, dans le nord du Liban, chez son amie Amal et à passer ses après-midi à la piscine. Mais les bombardements s’intensifient. Elle voudrait bien jouir du bel été et retrouver son petit ami qui vit comme elle à Nabatieh, dans le sud du pays, mais, parce qu’elle a peur des explosions qui s’amplifient, et qu’elle n’est pas non plus fâchée de s’éloigner du contrôle un peu pesant de son père, elle accepte finalement d’accompagner sa mère et de profiter avec elle de l’opération d’évacuation organisée par l’ambassade de Russie pour ses ressortissants.

Alexandra Chreiteh © Sharon Shahanny El-Asri

La narratrice possède en effet, outre la nationalité libanaise, la nationalité russe et le passeport qui va avec. Mère et fille rejoignent ensemble la foule dense entassée devant le portail de l’ambassade dans l’espoir de monter dans un car qui doit les conduire à l’aéroport de Lattaquié, en Syrie : les bombardements israéliens ont, en effet, rendu impraticable l’aéroport de Beyrouth. Les femmes insouciantes il y a encore quelques heures, comme une autre qui arrive directement d’une villégiature, sans bagage et avec pour seuls vêtements une robe d’été et un chapeau de paille, se muent en réfugiées.

Alexandra Chreiteh enseigne dans une université américaine la littérature arabe mais aussi les arts visuels. Par la bouche de sa narratrice, elle décrit, comme on filmerait. La foule qui se bouscule est surtout composée de femmes et d’enfants ; les hommes, souvent libanais, ne possèdent pas l’autre nationalité qui leur permettrait de passer la frontière. Ils doivent donc rester au Liban. Il y a là des familles, mais aussi des prostituées, les cuisses et la poitrine à l’air, qui revendiquent bruyamment la priorité pour les Russes, car beaucoup de familles présentes sont originaires non de Russie mais de l’ex-Union soviétique. À l’ambassade on ne fait pas la différence.

C’est le cas de la mère d’Ali, russophone d’Ukraine. Ali est un ancien camarade de classe et un ancien flirt de la narratrice qui le trouve bien attirant et imagine que l’attrait est réciproque quand il choisit de faire le long trajet assis près d’elle dans le bus au lieu de rester avec sa famille. La préoccupation première de la narratrice reste cependant sa vessie. Dès le début du livre, on apprend qu’elle souffre d’une cystite chronique. Trouver des toilettes, ou bien un endroit quelconque où se soulager seule ou avec d’autres femmes qui alignent leurs fesses nues, supporter la douleur d’avoir à se retenir entre deux arrêts, ou encore « avoir l’impression de pisser de l’acide atomique », tant la brûlure était intense « de s’être trop retenue et n’avoir pas assez bu par manque d’eau » : la narratrice dit ici l’ordinaire des femmes sur les chemins d’exode. Il y a aussi celle dont les règles surviennent inopinément dans le hall de l’aéroport où les candidates au rapatriement attendent des heures durant un hypothétique avion. Elle n’a trouvé ni serviette hygiénique ni papier toilette dans l’aéroport et le sang lui dégouline jusqu’aux genoux. Ali lui donne un de ses T-shirts pour qu’elle s’essuie et se protège. C’est le même Ali, fort de quelques mois d’études de médecine, qui, sous la supervision d’une docteure, va aider une femme à accoucher dans un des bureaux de l’aéroport. N’ayant pas assez d’argent et redoutant que l’opération d’évacuation se poursuive sans elle et qu’on la laisse en Syrie, la femme avait refusé de se rendre dans un hôpital voisin.

Dans une interview accordée en 2015 à la revue Arablit, Alexandra Chreiteh explique que, dans ce roman comme dans celui qui l’a précédé et qui a été traduit en anglais sous le titre de Always Coca-Cola, elle a voulu parler du corps des femmes autrement que de corps érotisés. Beaucoup de femmes ont écrit sur le désir des femmes, et c’est très bien. « Mais nous, femmes libanaises, devons cacher des choses comme les règles ou la miction, et même en avoir honte. La réalité, c’est que c’est notre quotidien et que nous devons examiner la manière dont nous le vivons. »

Ali et sa mère russe n’est pas un roman de plus sur l’une des trop nombreuses guerres subies par le Liban. Ici, la guerre n’est présente que comme un horizon terrifiant qui révèle à eux-mêmes les deux principaux protagonistes : la narratrice et Ali. Au fil du voyage, Ali se confie à la narratrice intriguée par son comportement. Il cherche à être le plus près possible d’elle alors qu’il se dérobe à ses avances amoureuses et quitte le Liban alors qu’il avait toujours affiché son nationalisme. « Déjà je suis gay », lui déclare-t-il, avant de raconter à son amie, un peu déçue, ses aventures et ses déboires sentimentaux. Il avait pu vivre librement son homosexualité en Allemagne, mais là c’est de son prénom qu’il avait beaucoup souffert, parce que pour les autorités allemandes « c’était celui d’un terroriste ».

La révélation ultime viendra plus tard, à l’approche de la frontière, quand son anxiété augmente. En vacances en Ukraine chez sa grand-mère, l’été de ses quatorze ans, fouillant dans une armoire où il n’avait pas le droit de mettre le nez, il avait trouvé caché un vieil exemplaire de la Torah. Sa grand-mère, une survivante des massacres perpétrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, était donc juive, sa mère également, et donc lui aussi par conséquent, quelque patriote libanais et fils d’un musulman chiite qu’il puisse être. Dans le judaïsme, la filiation est en effet matrilinéaire. Israël les avait même encouragés à immigrer en leur offrant la nationalité, ce qu’ils avaient refusé. Ali redoute que les gardes-frontières, en vérifiant leurs passeports, découvrent que le patronyme de sa mère est juif. « Ils pourraient nous buter comme des chiens, ou plutôt comme des porcs. » Heureusement pour lui, les gardes-frontières ne connaissent rien aux patronymes russes.

On pourrait éprouver de la sympathie pour Ali quand il avoue que « depuis le jour où il avait ouvert l’armoire de sa grand-mère il avait l’impression d’être partout en exil ». Mais l’aveu est aussitôt suivi d’un déni. Ali répète une fois de plus « qu’il avait honte de fuir le Liban au lieu d’y rester pour le défendre ». Il se fuit plutôt lui-même, incapable d’affronter et d’assumer sa marginalité et toutes les histoires dont il est le produit. Il ne lui reste plus, en présence des journalistes venus accueillir les rapatriés à l’aéroport de Moscou, qu’à afficher un pitoyable machisme guerrier, pauvre masque d’anti-héros. On peut imaginer la suite de l’histoire qui pourrait ressembler à celle de l’auteure de ce passionnant récit. Mais de l’avenir d’Ali on ne saurait rien dire. Son destin est aussi incertain que sa quête d’identité.