L’arrivée d’un nouvel éditeur indépendant est toujours un événement qui interroge et fascine à la fois : selon les chiffres du Syndicat national de l’édition, il existe environ dix mille éditeurs en France. Alors, comment exister, comment se démarquer dans ce foisonnement de propositions éditoriales ? Étienne Gomez, traducteur qui vient de fonder les éditions Perspective cavalière, partage avec EaN ses vues sur la question.

Vous avez créé une maison d’édition début janvier 2021, une période à l’évidence peu propice au lancement d’une telle entreprise. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et la genèse de Perspective cavalière ?

L’idée de Perspective cavalière est venue un an avant la pandémie, en décembre 2018, et, si la crise a ralenti le processus, elle n’a globalement rien changé à ce projet. Je suis venu à la traduction tardivement, en proposant des textes aux éditeurs. Plus je traduisais, plus j’avais de textes à proposer, et je me suis aperçu que j’avais aussi le désir d’en éditer, avec ceux d’autres traducteurs dans le même cas.

Au début, j’ai pensé à une revue de nouvelles illustrées, mais Ève Vila et Nathalie Tournillon ont fondé Graminées à cette époque-là. Entre-temps, j’avais collaboré, soit en tant que traducteur, soit en tant que membre de TransLittérature, avec des maisons d’édition dont le travail m’avait marqué, notamment Signes et balises et L’Antilope, ou encore Belleville et Le Ver à Soie. Est-ce le fait d’avoir autant dû me battre pour devenir traducteur ? Le fait est que j’avais beau traduire de l’anglais, je m’identifiais totalement à l’expérience des traducteurs des langues dites « minorées » et à leur frustration de ne pas voir leurs littératures mieux représentées en France.

Étienne Gomez © Davide Riccardo Weber

L’étincelle est venue avec Chelsea Station, la maison fondée par Jameson Currier. Dans la postface d’un roman émotionnellement très dense, A Gathering Storm (Un orage se prépare), l’auteur explique que c’est la découverte de son propre manuscrit, qu’il avait mis dans un carton puis oublié après de nombreux refus d’éditeurs, qui l’a poussé à fonder sa maison, pour accueillir ses livres et ceux d’autres auteurs américains. C’est en lisant ces lignes qu’il m’est apparu comme une évidence que ce qu’il avait fait en tant qu’auteur aux États-Unis, je voulais le faire en tant que traducteur en France.

Vous avez présenté votre ligne éditoriale comme « une exploration de la littérature du monde entier faisant intervenir l’homosexualité comme point de vue sur le monde ». Pourquoi ce point de vue est important pour vous, et vous considérez-vous comme un éditeur militant ?

Une ligne éditoriale est moins intéressante à définir, même s’il s’agit là d’un exercice nécessaire, qu’à parcourir et à explorer dans un catalogue. L’homosexualité occupe une place centrale dans l’œuvre des deux premiers auteurs que j’ai proposés à d’autres éditeurs, James Kirkwood (chez Joëlle Losfeld) et Shaun Levin (chez Christophe Lucquin, Signes et balises et L’Antilope). Il y a bien d’autres textes qui m’intéressent et que je suis prêt à défendre en tant que traducteur, mais en tant qu’éditeur je me suis dit que, s’ils n’abordaient pas cette question-là, ils seraient peut-être plus à leur place ailleurs.

L’expérience de l’homosexualité est une expérience de la marginalité. Le plus souvent, elle modifie le rapport à soi et à l’autre, à la société et à la loi. L’homosexualité touche à l’intime autant qu’au politique : c’est en cela qu’elle donne un point de vue sur le monde. L’idée de trajectoire, en particulier, m’intéresse beaucoup. On n’a pas la même trajectoire selon qu’on est attiré par le même sexe ou par le sexe opposé, et une existence dépend aussi du pays et de l’époque où elle s’inscrit.

Ce qui m’intéresse, c’est de suivre des parcours individuels, à travers le prisme de la littérature. Dans Le Troisième Bouddha, le parcours des différents personnages – Jim et Ari, Ted et Pup, Sean et Eric, Chris et Rico, Stan et Ali Hassad – est incompréhensible si l’on fait abstraction de l’homosexualité. Dans Ali et sa mère russe, Ali se sent contraint de quitter le Liban pour partir vivre en Allemagne et devenir « gay ». Réalisme ou paranoïa ? La littérature n’a pas à répondre à cette question, mais elle permet de la poser dans sa complexité, et de tracer le parcours d’un personnage, avec ses impasses et ses contradictions. L’homosexualité n’est d’ailleurs pas le seul sujet du livre, et c’est aussi cela qui m’intéresse.

Perspective cavalière est un pari éditorial risqué, qui suscite autant d’enthousiasme chez les uns que d’inquiétude chez d’autres. « Tu es sûr que tu ne veux faire que ça ? », m’a-t-on demandé. Oui ! Dans ce sens très précis, c’est un choix clairement militant.

Vous signez la traduction du premier roman que vous avez publié, Le Troisième Bouddha, de Jameson Currier. L’éditeur Étienne Gomez s’entend-il bien avec le traducteur Étienne Gomez ? Ou, pour le formuler un peu plus sérieusement, est-il difficile d’assumer ces deux rôles en même temps ?

Nous nous entendons à merveille, mais nous aimons aussi avoir un peu de compagnie. Une traduction sera meilleure si elle bénéficie d’un regard extérieur. Inversement, un éditeur qui n’édite que ses propres textes risque de tourner en rond. En tant que traducteur, je cherche donc des relecteurs, et en tant qu’éditeur je cherche d’autres traducteurs.

Je trouve beaucoup plus délicat le statut de « traducteur-éditeur », que je partage notamment avec Sylvain Cavaillès (qui dirige les éditions Kontr) et Antoine Chareyre (les éditions L’Oncle d’Amérique), du fait de la position marginale qui lui est associée sur le marché éditorial. Sans les lecteurs, sans les libraires, et sans le soutien des médias et des institutions, nous travaillons dans l’ombre.

Pour l’instant, vous n’avez publié que des traductions. Comptez-vous également publier des auteurs français ? Et, plus généralement, quels sont vos projets éditoriaux à court et moyen terme ?

L’idée de Perspective cavalière est intimement liée à l’expérience de la traduction en tant qu’ouverture au monde. Je n’exclus pas de publier des auteurs français – ou plus largement francophones – mais ils ne constitueront sans doute pas le plus gros du catalogue, car ce qui m’intéresse, c’est d’aller voir ce qui se passe ailleurs.

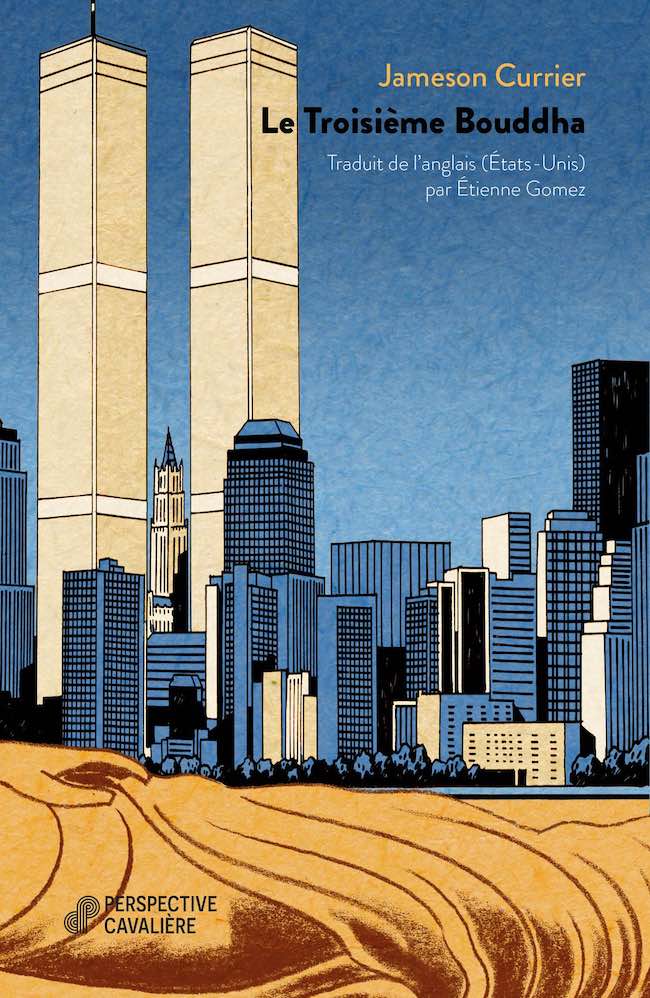

Les quatre premières publications de la maison sont représentatives de la diversité à laquelle elle aspire. Le Troisième Bouddha est un grand roman gay du terrorisme et de la guerre, entre 11-Septembre et Afghanistan. Œuvre de la maturité dans la longue carrière de Jameson Currier, c’est à la fois un page-turner d’une forte densité émotionnelle et un récit fragmenté assez novateur, présentant une galerie impressionnante de personnages. Ali et sa mère russe, d’Alexandra Chreiteh (traduit de l’arabe par France Meyer) est une satire du Liban actuel. C’est un petit livre drôle, cru et assez jouissif sur un sujet grave, par une jeune autrice qui est en train d’écrire son troisième roman.

Intolérable : Mémoires des extrêmes, de Kamal Al-Solaylee, retrace la vie de ce Yéménite exilé au Canada où il est devenu journaliste, essayiste et professeur. À travers son histoire et celle de sa famille, il dresse un tableau saisissant d’un demi-siècle de post-colonialisme au Moyen-Orient. Enfin, Résidence surveillée, d’Evgueny Kharitonov (traduit du russe par Raphaëlle Pache), est une pépite comme je ne m’attends pas à en trouver tous les jours dans ma carrière d’éditeur. Cet inédit de l’époque soviétique, ce trésor du samizdat, est un véritable ovni littéraire écrit par un virtuose de la scène sous Khrouchtchev et Brejnev.

Ensuite, il y aura Un pornographe, d’Arch Brown, dont le manuscrit, retrouvé à la mort de l’auteur, en 2012, contient à la fois une exploration de la pornographie américaine des années 1960-1970 et l’histoire d’une reconversion professionnelle. J’ai aussi d’autres projets dont il est trop tôt pour parler, et je guette les propositions des traducteurs, notamment en matière de textes sur l’homosexualité féminine et de littérature non anglophone.

Propos recueillis par Santiago Artozqui