Le sous-titre du livre de Gérard Titus-Carmel, Ajours, annonce Un rêve autobiographique. Autoportrait dédoublé, alors ? Pourtant, sa présentation nous assure que ce livre n’est « ni autobiographie, ni mémoires », mais « une entreprise mémorielle où la vérité serait non celle du souvenir mais celle de l’écriture elle-même ». Dont acte.

Gérard Titus-Carmel, Ajours. Un rêve autobiographique. L’Atelier contemporain, 784 p., 25 €

L’« Avant-dire » du livre déconcerte un peu, sous-titré « Portrait de l’artiste a specchio », formule plus mal aisée à interpréter qu’il n’y paraît, et que Gérard Titus-Carmel reprend dans ce texte liminaire sans en dire plus. Un italianiste conseillera de lire ainsi : « Portrait de l’artiste dans un miroir » – plutôt que en ou au miroir. Voilà qui complique d’emblée la posture du lecteur !

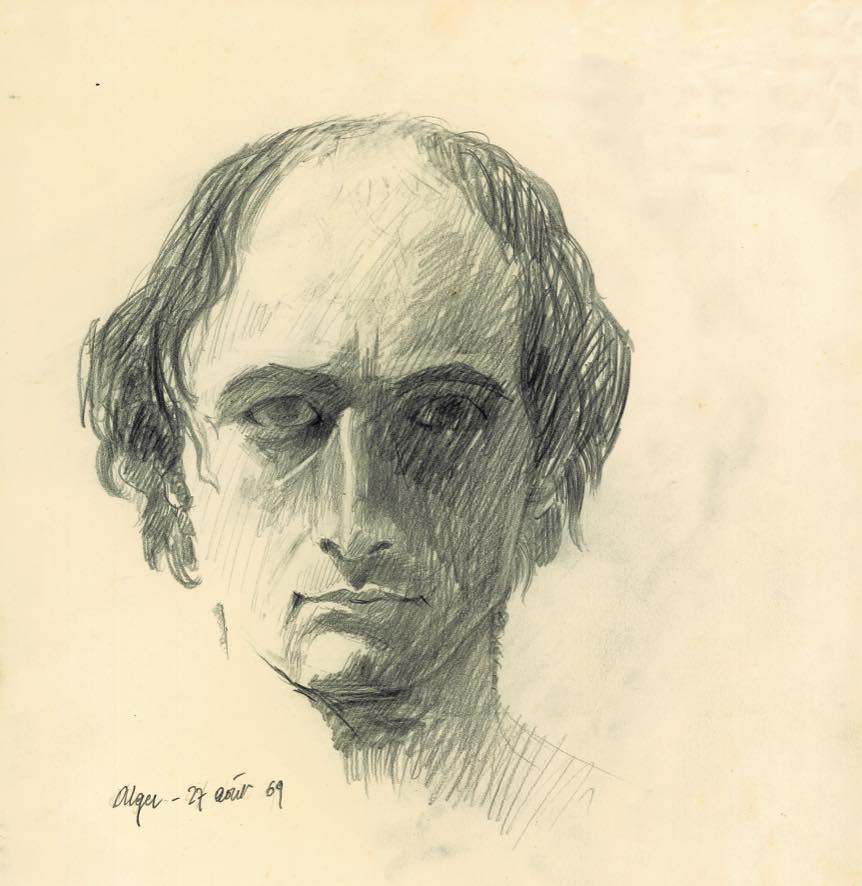

Gérard Titus-Carmel © Éditions L’Atelier Contemporain

Et toujours dans cet « Avant-dire », l’auteur parle d’« épreuve d’être », de « construction », de « leurre », de « prix à payer », et justifie l’étrange (à première vue) titre général – Ajours, donc : « J’appréciais les différentes approches que ce terme me permettait, allant de l’architecture percée d’ouvertures donnant sur le jour, jusqu’au travail de la broderie ménageant des “crevés” dans la matière de ses motifs ». Nous sommes ainsi avertis d’un récit discontinu, percé de manques, volontaires ou non. Voire… puisque l’on assiste tout au long de cette relation, pour un peu auto-fictionnelle (on ne sait plus), au dénouement une manière de drame humain finalement linéaire qui prend sa source littéraire dans cette déclaration du préambule : « Triste, j’allais chercher la beauté » – énonciation qui dépiste alors les méandres lexicographiques du paratexte.

On peut avoir négligé cette assertion première, elle s’impose au fil des pages. Tout le matériau à partir duquel s’édifie le monument mémoriel – le mot « construction » revient de loin en loin –, cet opus certum constitué par la mémoire, les petites photographies retrouvées dans une boîte et surtout le fervent désir d’écriture, est maçonné par un rude ciment agrégeant déréliction native et goût non moins initial pour la beauté. On n’est pas loin, ici, de l’imprécation rimbaldienne ! Cela dit, n’était l’indifférence sans cesse irritée du jeune homme (et le mépris avoué) envers sa veuve de mère, le désaccord n’atteint pas à l’exécration parfois haineuse d’Arthur pour Vitalie Cuif, autre veuve inaffective ! C’est qu’il y a, gâchant radicalement cette relation filiale problématique, la figure mystérieuse du père « légendaire », mort trop tôt et nimbé d’un mystère biographique jamais résolu. L’absence paternelle – il ne lui laisse en hoirie que ce nom étrange et rare, sans doute venu des croisades –, la privation d’un ancrage, au risque d’une existence à vivre malgré tout ? L’auteur sera plus tard confronté à une seconde perte tragique, celle de sa première épouse, disparue dans des circonstances particulièrement pénibles (Gérard Titus-Carmel a vingt-cinq ans).

Gérard Titus-Carmel © Éditions L’Atelier Contemporain

On entre alors dans le récit, dont l’architecture fermement contrainte interdit au lecteur le moindre égarement. Le massif narratif est habilement tramé en triptyque : le continuum du texte (sa chaîne de haute lisse), les photographies et l’appareil légendaire desdites photographies en italique (parfois deux ou trois pages). La relative absence de repères chronologiques (seulement systématisés pour les photographies datées) fait échapper Ajours à la tentation du journal pour mieux nous emporter dans cette presque vertigineuse histoire d’un jeune homme en colère contre tout, et souvent contre lui-même.

Mais, à y regarder de près, on perçoit que, peu à peu, le jeune Gérard, qui à dire vrai n’a manqué de rien dans sa jeunesse, trouve un certain plaisir à se réfugier dans ce que l’on pourrait nommer une moderne « délectation morose ». Cette posture, pour un peu victimaire, nourrit lentement une force vitale qui va trouver dans la passion pour le Beau l’énergie nécessaire pour devenir l’artiste que l’on connaît aujourd’hui.

Au début, il y eut donc un « petit bichon mélancolique » (les photos l’attestent) dont le père fantomatique meurt de la tuberculose quand il a six ans. Le XXe arrondissement de Paris est alors résolument populaire et ceux qui le peuplent ne sont guère différents des types narrés par Céline ou par Eugène Dabit (peintre lui aussi). On suit plus tard l’enfant des quartiers Est faisant « les 400 coups » comme un autre Antoine Doinel et passant d’interminables vacances, hygiéniques mais quasi carcérales, dans un jardin clos d’Avranches avec pour seule compagnie un jardin potager tenu au cordeau par une amie mutique du père disparu (il y apprend la rude solitude qui le marque profondément). Frôlant souvent au cours des jeux de trottoir la crèmerie maternelle, Gérard perçoit peu à peu le sentiment d’un certain déclassement dont sa mère devient l’emblème déprimant. Une manière de honte nourrira alors cette sourde colère contre le monde et contre soi qui le tenaillera longtemps.

Gérard Titus-Carmel © Éditions L’Atelier Contemporain

Le délic (ce qui vous fait passer indemne à travers un mur) viendra de la découverte des livres de poche « chez Waterman » ; c’est un autre monde qui s’ouvre à l’adolescent et dont il ne sortira plus. Gérard commence aussi très jeune à dessiner et à tirer à l’arc. Puis il entre à l’école Boulle : cette école d’arts appliqués sera son université ; il y apprend la rigueur, un certain éclectisme et la camaraderie – trinité irradiante qu’il perpétuera ensuite. Il y apprend aussi que la frontière entre l’artisanat et l’art est bien plus mouvante qu’il n’y paraît. Il découvre concomitamment la musique (le jazz) et le cinéma dont il dévore les trésors à une époque où les salles des permanents abondaient dans Paris. Et puis le Louvre, le musée d’Art moderne, les premières galeries du Quartier latin : voilà Titus-Carmel conquérant son monde idéal, travaillant avec acharnement à s’y faire une place entre les amitiés ferventes (Mathieu Bénézet, Christian Gailly, Jean-Marc Tisserant, notamment) et cette quête viscérale de la beauté qui agite ce petit cénacle à pattes d’eph et scooter, discutant jusqu’au bout de la nuit dans les bistrots. Cette passion, comme névralgique, semble un peu en décalage avec l’époque bien que la petite tribu soit pleinement engagée dans la sienne.

Titus-Carmel, mi-héros romantique mi-zazou, n’a plus d’autre horizon vivable que celui-là. Et, bien sûr, l’expression artistique dont il va explorer avec talent et un succès rapide tous les possibles : dessin, peinture, gravure. La rencontre d’Antonio Ségui – il le sauvera, si l’on peut dire, de la mort de sa première épouse – va lui ouvrir, avec celles de l’atelier partagé, des portes mondaines et intellectuelles qu’il ne demandait qu’à franchir. Les premières expositions s’enchaînent alors. Les rencontres d’André Breton et d’Aragon, de Pieyre de Mandiargues et d’Alain Jouffroy, vont parallèlement développer chez Gérard Titus-Carmel un fort goût pour la chose écrite, jusqu’alors envisagée sous l’angle de la lecture. Et puis c’est le départ pour le Japon, afin d’y participer au pavillon français de l’Exposition universelle d’Osaka (1970) – une rapide consécration ! Outre la rencontre d’une culture qui le fascinera longtemps, c’est au cours d’une errance mélancolique à travers le Pays du Soleil Levant qu’il fera la connaissance d’une jeune Américaine polyglotte, Joan, qui deviendra sa seconde épouse.

Autoportrait de Gérard Titus-Carmel © Éditions L’Atelier Contemporain

Voilà pour les repères strictement biographiques qui témoignent à la fois d’un grand appétit de vivre et d’une insatiable curiosité pour le monde (les considérations strictement politiques ne sont pas absentes du récit). Mais ce qui frappe le plus évidemment dans cette « entreprise mémorielle », appuyée sur une mémoire prodigieuse, c’est la volonté de ressaisir dans l’ambition littéraire la palpitation d’une vie tendue vers l’horizon chimérique de la beauté à tout prix et l’ahan constant à manifester en toute chose cette tension créative.

Notons que les passages en italique (une chronique autonome à elle seule !) qui accompagnent les petites photographies sont apostés à la fois comme une chambre d’écho entre le narrateur et l’enfant/jeune homme qu’il fut (il s’y interpelle parfois) et une enquête serrée sur un être devenu avec l’âge un étranger mélancolique pour qui le questionne aujourd’hui à travers les images d’un monde révolu…

![Amadou Barry, Journal d’un exilé, Paris, Julliard, 2025, 253 p. Abdoulaye Soumah, avec Thomas-Louis Novillo, Je ne voulais pas partir, Paris, Grasset, 2025, 123 p. Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde, Petit frère. Miñan [2020], tr. de l’espagnol par Roland Béhar, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque Rivages », 2024, 203 p. Collectif La Famille Rester. Étranger, Rester. Étranger, Montreuil, B42, coll. « Sentiers », 2024, 208 p. Taina Tervonen, Les veilleurs. Cinq vigies, autour des frontières](https://www.en-attendant-nadeau.fr/wp-content/uploads/2025/03/33677313943_b7d3b5f635_k.jpg)