En 1965, alors que le franquisme entrait dans sa dernière décennie, Vladimir Pozner signait Espagne premier amour, un roman inspiré de l’exode des républicains espagnols vers la France en 1939 et de sa propre expérience en tant que délégué du Comité d’accueil aux intellectuels espagnols. Fable de l’amour fou, témoignage d’une grande acuité sur le sort des réfugiés et réflexion nourrie sur l’engagement de l’artiste en temps de guerre, Espagne premier amour est une éducation sentimentale autant que politique. Une réédition opportune.

Vladimir Pozner, Espagne premier amour. Julliard, 144 p., 16 €

Chargé, en 1939, de faire sortir des camps d’internement les intellectuels espagnols, Vladimir Pozner (1905-1992) n’en oublie pas pour autant sa vocation première : l’écriture. Il s’imprègne de ce qu’il voit et entend. Il compile notes, témoignages, coupures de presse, photographies et cartes postales. Le jour, il va de camp en camp, recoupant les listes de réfugiés, pourchassant des ombres, amadouant l’administration française à l’aide de Diplomates (les cigares) et de propos flatteurs. Le soir, face à sa machine à écrire, il tape des rapports, signe, depuis l’ancienne échoppe où il a établi son bureau, articles et reportages. Ces derniers témoignent du drame des réfugiés espagnols et dénoncent les conditions de leur accueil, indignes d’une démocratie. Mais il faut attendre un quart de siècle pour que Pozner revienne à cet incroyable maelstrom documentaire et écrive un roman aussi bref que troublant : Espagne premier amour.

« Le plus court des romans, écrivait Aragon, ce qui pas plus pour un livre que pour un couteau ne l’empêche d’entrer d’un coup dans le cœur. » Alors qu’approche le dénouement de la guerre d’Espagne, un Français, sympathisant de la cause républicaine, est envoyé à Argelès au nom d’un comité d’aide aux réfugiés afin d’organiser la libération d’« écrivains, artistes, savants, enfermés entre les barbelés des plages françaises ». Après avoir obtenu la libération de Joaquin, comme interprète, le narrateur est rejoint par un autre interné qu’il prend d’abord pour un peintre catalan. Ce dernier est en réalité un Français qui s’est fait passer pour espagnol afin de retrouver une jeune femme dont il est tombé amoureux sur les chemins de l’exode. À l’histoire, livrée par bribes, de Pierre et de Pilar, qui se sont rencontrés, aimés et perdus de vue en l’espace de trente-six heures, se mêle donc la quête des trois hommes pour retrouver cette femme dont ils ne connaissent que le prénom, et dont le visage se confond avec celui de l’Espagne.

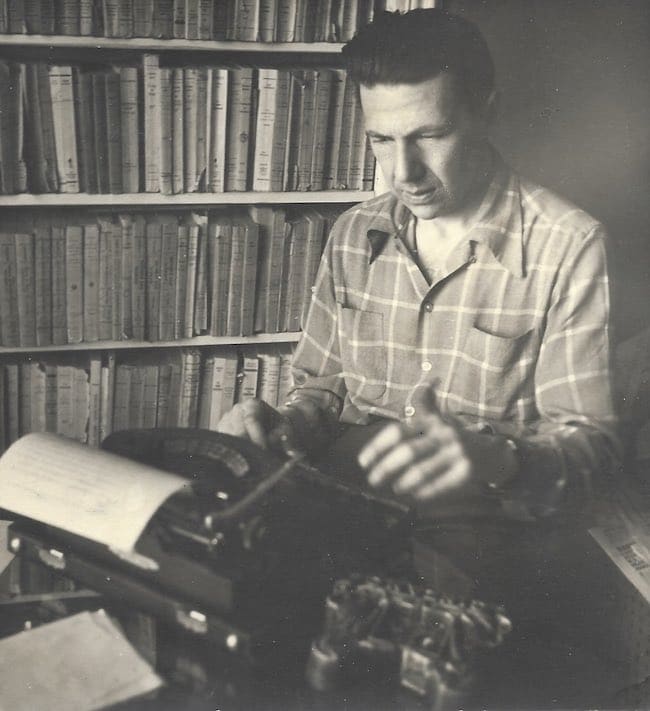

Vladimir Pozner dans les années 1950 devant sa machine à écrire portable © D.R./ Coll. particulière

Cette quête quelque peu chimérique, faite « d’espoirs et de désespoir », entraîne le lecteur dans la tourmente de l’exode puis des camps français, avec la mer d’un côté et les barbelés de l’autre. L’évocation de la condition des réfugiés dans les camps qui « après s’être battus contre soldats, chars et avions allemands et italiens, luttaient contre le plus impitoyable des ennemis, la vermine française », leur attente fébrile avant un possible embarquement pour l’Amérique du Sud, sont tissées de choses vues et entendues dont la nature non fictionnelle demeure toutefois indiscernable à la lecture du roman. Éloigné de la manière moderniste des premiers romans de l’auteur – Tolstoï est mort, Le mors aux dents ou Les États-Désunis, qui datent tous de l’entre-deux-guerres –, Espagne premier amour fait en effet disparaître les sources sous le polissage romanesque. Si Pozner insère dans sa fiction des annonces de réfugiés à la recherche des membres de leur famille parues dans la presse locale en 1939, rien ne vient attester leur caractère authentique. Elles le sont pourtant, extraites de L’Indépendant des Pyrénées-Orientales, ce qui contribue au caractère troublant de ce roman des traces aux accents modianesques avant l’heure. Le réel – et le réel le plus exact qui soit – y a parfois l’irréalité du rêve. On a ainsi l’impression de tenir entre les mains un cénotaphe élevé à la mémoire, non de morts, mais de fantômes : « Jaime Pons Pundo recherche sa femme Luisa Gibaja Banales et son bébé qu’elle allaite. Écrire au camp de Barcarès. » Ou bien : « Un garçon de quatre ans, du nom de Manolo Castro Garcia, a été perdu à la Junquera pendant l’exode, le 5 ou 6 février. Prière de renseigner sa mère… » Ou encore : « Voici la liste des réfugiés espagnols de Lons-le-Saunier qui recherchent leur famille : Luis Alvarez Magan, trois ans, Andrea Amaya Gimenez, quinze jours, Soler Aguilar Saler, soixante et onze ans. »

Autre exemple, le personnage de Maria-Luisa Perez Fuentes. Son nom n’est livré qu’à la fin de l’ouvrage, mais sa silhouette, allaitant un nourrisson « contre le tronc d’un arbre abreuvé de pluie », a d’abord été entrevue par Pierre et les lecteurs sur les routes de l’exode dans la première partie du roman. Sur le bord du chemin, elle parlait alors comme une légende d’une gravure de Goya : « Es un siglo de tragedias. » C’est un siècle de tragédies. Cette phrase, trop belle pour être vraie, a pourtant été captée par Pozner en 1939 dans les haras de Perpignan et aussitôt enregistrée dans son carnet à spirales. C’est une dénommée Rosa-Maria Ferrer, qui s’apprêtait à embarquer à bord du Sinaïa pour le Mexique, qui l’avait prononcée. Cette jeune femme, photographiée par l’auteur, a prêté ses traits à la Maria-Luisa du roman. Ainsi opère la fiction, de glissements en déplacements. C’est aussi à travers ce processus de « fictionnalisation » que se manifeste l’humanisme engagé de Pozner, qui voit dans chacune de ces existences chahutées, dans chacune de ces silhouettes dont l’individualité est comme menacée par le caractère collectif de la tragédie de la Retirada et des camps, la possibilité d’une existence romanesque, c’est-à-dire digne du roman.

Il y a quelque chose de très beau et de très humain dans le geste qui consiste à arracher aux ténèbres de l’Histoire ces ombres d’hommes et de femmes pour les offrir au roman. Il y a là un acte de foi résolu dans le pouvoir réparateur de la fiction car c’est elle qui, paradoxalement, vient tirer des limbes de la mémoire collective ces existences en lambeaux et les sauver de l’oubli. « Nous sommes tous à la merci de la mémoire », déclare le vieil Espagnol qui enjoint à Pierre de témoigner, par sa peinture, de ces nouveaux désastres de la guerre. Mais Pierre renâcle. Ni photographe, ni écrivain, il refuse de « rendre compte ».

Maria-Rosa Ferrer et son bébé © Vladimir Pozner, in « Un pays de barbelés » © Éditions Claire Paulhan, 2020

Le titre du roman, qui évoque Duras par sa façon de lier catastrophe historique et découverte du sentiment amoureux, rappelle que la guerre d’Espagne est aussi cet événement historique qui « ouvre les yeux et le cœur » (comme l’écrira Pozner dans Les Lettres françaises du 20 mai 1965) d’un certain nombre de Français, prêts à se jeter dans la lutte contre le fascisme. Pierre se convertit-il au politique pour autant ? La réponse n’a pas le caractère monolithique du dogmatisme. Une phrase, qui revient comme une scie, traduit la mauvaise conscience de Pierre et du narrateur devant les événements : « On assassine l’Espagne, notre sœur, à notre porte. » Ce pourrait être le premier vers d’un poème de García Lorca ou de Machado – mort à Collioure, épuisé par l’exode –, dont les ombres tutélaires hantent le roman. Revendiquant son statut d’étranger en Espagne, puis se faisant passer pour espagnol en France pour demeurer dans les camps auprès de celle dont il est tombé amoureux, Pierre n’incarne pas, à proprement parler, l’artiste engagé. S’il épouse le sort des réfugiés, c’est pour ainsi dire par nécessité amoureuse. Et lorsqu’il s’agit, dans les camps sur la plage, de construire un abri de fortune, Pierre sacrifie sans regret ses toiles peintes et repeintes formant « une épaisse carapace d’images les plus diverses ». Pourtant, c’est bien l’art qui réconforte les réfugiés : contemplant les paisibles paysages catalans peints par Pierre, les Espagnols ne songent pas à lui reprocher de n’avoir pas représenté la guerre. Car, à cet instant, derrière les barbelés français, ses tableaux sont devenus « des portes, pour s’enfoncer dans les souvenirs », l’occasion d’une rêverie d’avant la chute, en quelque sorte.

Plus systématiquement, le roman interroge le rôle des images dans la prise de conscience politique d’un événement historique. Ainsi, pour décrire l’exode auquel il n’a pas assisté, Pozner s’est inspiré de photographies du Studio Chauvin, sis à Perpignan. Loin de se limiter à cette source iconographique, il puise dans ses propres souvenirs, ceux d’un autre exode vécu comme chauffeur militaire lors de la débâcle de 1940 – et qui a d’ailleurs donné lieu à un ouvrage virtuose, Deuil en 24 heures. Mais le plus intéressant réside dans le fait que l’exode dans Espagne premier amour est décrit à travers le prisme des gravures de Goya, connues sous le nom des Désastres de la guerre. Ce feuilletage des désastres, qui lie 1808 à 1939 et 1940, élabore un puissant imaginaire de l’exode, des réfugiés et autres déplacés de guerre.

Par sa genèse, aussi bien que par sa construction questionnant la dimension politique et éthique des représentations, le roman de Pozner est en adéquation parfaite avec le moment historique qu’il évoque. En effet, en 1939, le photojournalisme bat son plein et lie indissolublement dans l’imaginaire collectif la chute de la République espagnole aux images de détresse des réfugiés. Le poids symbolique de ces images dotées d’une puissance narrative rare nourrit la prise de conscience internationale. Pozner l’a compris, qui s’empare de ces clichés remarquables et leur offre, avec ce roman, un pendant littéraire tout aussi inoubliable. Son regard, empreint d’humanité, a encore beaucoup à nous dire, notamment sur la condition des réfugiés. « J’ai beaucoup appris par eux de la dignité de l’homme et de son incroyable force de résistance », note le narrateur. C’est aussi ce que les lecteurs se diront après avoir refermé Espagne premier amour.