Sous une élégante couverture vert sapin, fleurant bon les forêts de conifères, de cèdres et d’épicéas, voici une anthologie de textes de John Keats (1795-1821), La poésie de la terre ne meurt jamais. Textes en prose, tirés de sa correspondance, et textes poétiques, essentiellement sonnets et odes (aucun poème narratif n’y figure, pour des raisons, on imagine, de place), ils sont rassemblés autour d’une problématique commune. Celle de la nature et du monde végétal, feuilles, branches, rameaux, plantes et autres fleurs dont se sera nourrie l’imagination du poète : « Et quand les feuilles murmurent, une ceinture vient entourer la terre. »

John Keats, La poésie de la terre ne meurt jamais. Édition de Frédéric Brun. Trad. de l’anglais par Thierry Gillybœuf et Cécile A. Holdban. Poesis, 128 p., 16 €

Programmée à l’occasion du bicentenaire de la mort de Keats, enterré dans le cimetière protestant de Rome où il était venu chercher, en vain, un climat moins hostile à la consomption qui le rongeait, l’édition conçue par Frédéric Brun, et traduite par les soins avisés de Thierry Gillyboeuf et Cécile A. Holdban, ressuscite les charmes qu’on croyait surannés de l’anthologie, ou plus exactement du florilège. Florilège, qui inspirait les pensées suivantes à Jean-Pierre Lefebvre, dans sa préface à l’Anthologie bilingue de la poésie allemande (Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1993) : « une ancienne relation lie le choix des poèmes à la confection savante des bouquets destinés à l’offrande, composés selon une signification et remis dans des circonstances particulières. Cette référence implique d’autres images : celle du poème-fleur, de l’arbre, des jardins, des graines portées par le vent en terres étrangères, du rôle des oiseaux ».

Ce florilège, on le sent revisité à travers le prisme de notre présent marqué au sceau du covid : un sonnet de juillet 1816 parle ouvertement du plaisir pris par nous autres à chaque levée d’écrou, à chaque desserrement des contraintes sanitaires : « Pour qui est resté longtemps confiné en ville, / Il est très doux de plonger son regard / Dans le beau visage ouvert des cieux… » Un présent d’hier et d’aujourd’hui, où Gaïa, si chère à Bruno Latour, n’est pas une obscure référence mythologique, mais une source de vie et d’inspiration, pour laquelle il faut craindre autant qu’espérer : « La Poésie de la terre ne meurt jamais ». Sans que le mot soit à aucun moment prononcé, il n’est question que d’une chose, dans cette petite merveille d’édition : d’écologie, autrement dit de responsabilité, de soin, d’attention prêtée à ce qui nous donne – pour combien de temps encore ? – vie et forme. Forme attique (Ode à l’Urne grecque, qui est bien plus qu’une « froide pastorale »), aviaire (Ode au « Rossignol »), saisonnière, ainsi la musique de « l’Automne », aimée comme jamais au soir de sa courte vie : « Je n’ai jamais autant aimé les champs d’éteule que maintenant. Oui, plus que le vert frileux du printemps. D’une certaine manière, un champ de chaume a l’air chaud – de la même manière que certains tableaux ont l’air chaud. Cela m’a tellement frappé lors de ma promenade dominicale que j’ai écrit là-dessus » (lettre du 21 septembre 1819).

Aux côtés du florilège, s’impose une autre image – celle de l’herbier. Moins pour les fleurs séchées conservées à plat entre les feuilles d’un cahier d’écolier que le terme évoque aux naturalistes en herbe que nous fûmes, que pour la vigoureuse descendance sémantico-philologique qu’il inspire. De l’herbier au verbier, des plantes aux mots, il n’y a en effet qu’un pas, gaillardement franchi, on s’en souviendra peut-être, par le traducteur Michel Volkovitch dans un savoureux autant que tonique Verbier. Herbier verbal à l’usage des lisants et des écrivants, paru en 2000 aux éditions Maurice Nadeau (what else ?), sous une couverture vert-gazon.

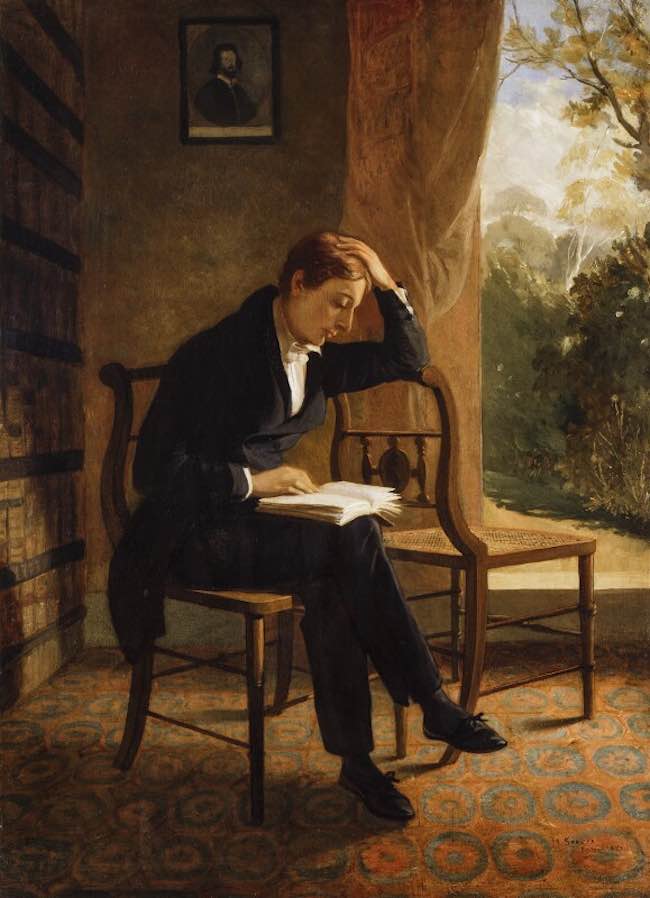

Portrait de John Keats par Joseph Severn (1821-1823) © National Portrait Gallery, London

Sans le savoir, ou en le sachant, Keats « verborisait », c’est-à-dire concoctait à l’attention de ses contemporains, mais aussi des générations futures, de vivifiantes compositions à base de verbe, de verve et de sève, restées vivaces comme au premier jour. Qu’on en juge plutôt :

« Mon cher Reynolds, je vous remercie pour votre plat d’avelines [grosses noisettes] ; si seulement je pouvais en avoir un panier en guise de desserts chaque jour pour la somme de deux pence. Si seulement nous étions une sorte de cochons célestes, qu’on aurait relâchés pour se nourrir de faines et de glands spirituels ; ce qui reviendrait tout simplement à être un écureuil et à se nourrir d’avelines, car qu’est-ce qu’un écureuil sinon un cochon aérien, ou qu’est-ce qu’une aveline sinon une sorte de gland archangélique ? Quant aux noix qui méritent d’être cassées, tout ce que je puis dire c’est que là où il y a une foule d’images exquises, il n’y a que la simplicité qui compte » (lettre du 3 février 1818).

Une simplicité, notons-le tout de même, où entrait une bonne part d’ambivalence. Keats aura beaucoup balancé, en l’espace de quelques trop courtes années, entre sa passion pour les simples et celle pour les livres. Beaucoup médit des seconds (« Car bien que je place la poésie au-dessus de tout, il n’en manque pas moins autre chose à celui qui passe sa vie parmi les livres et les pensées sur les livres », lettre du 27 avril 1818) – mais sans être en mesure de s’en passer, au point de donner naissance à toutes sortes de tourments, seulement esquissés ici. Mais où la Beauté figurait toujours en bonne place, honorée par autant d’inflétrissables vegetation rites.

On arguera qu’au regard du manteau d’Arlequin que constitue la correspondance keatsienne, les extraits proposés lui taillent un habit par trop uniformément vert. Mais ce serait passer à côté de l’essentiel : en donnant la priorité aux lettres, en faisant en sorte qu’elles ouvrent la marche, précédant les poèmes dans l’ordre de la lecture, Frédéric Brun change la donne. La tradition a longtemps voulu, en effet, que la correspondance de Keats, pourtant considérée comme l’une des plus riches jamais écrites en langue anglaise, vienne illustrer, à défaut de la théoriser, sa poésie. De plus en plus reconnues à leur juste valeur, les lettres n’en venaient pas moins toujours en second, pour ne pas dire en dernier lieu. Ici, les lettres ont droit de préséance. Aussi le poète-marcheur par monts et par vaux se voit-il d’emblée incarné : « Nous sommes de simples créatures des fleuves, des lacs et des montagnes » (lettre de juillet 1818). D’entrée, sa modestie s’affiche, façon de parler : « J’ai vingt-trois ans, avec peu de connaissances et une intelligence moyenne. Il est vrai qu’au comble de l’enthousiasme, j’ai extorqué quelques beaux passages, mais ce n’est rien » (lettre du 8 mars 1819).

Et le poète en herbe de multiplier les analogies empruntées au règne végétal : « La poésie devrait être quelque chose de grand et de discret, qui pénètre dans votre âme ou l’émerveille non par elle-même mais par son sujet. Qu’elles sont belles, les fleurs qui restent en retrait ! Elles perdraient toute leur beauté si elles prenaient la grand-route d’assaut en s’écriant : “Admirez-moi, je suis une violette ! Adorez-moi, je suis une primevère !” » (3 février 1818). En citoyen plus engagé qu’on a bien voulu le dire, il fait même rimer botanique et politique : « L’homme ne doit pas disputer ou affirmer, mais murmurer des résultats à son voisin, et ainsi par tous les germes de l’esprit suçant la sève de l’humus céleste, chaque être humain pourrait devenir grand, et l’humanité, au lieu d’être une vaste lande d’ajoncs et de bruyère, avec un chêne ou un pin isolé çà et là, deviendrait une grande démocratie d’arbres forestiers » (lettre du 19 février 1818).

Cultivant la métaphore du jardin, et de la nature nourricière, terre de mission et champ de bataille de la poésie romantique, Keats brille pourtant par son originalité, dont il ne fait pourtant pas toute une affaire ; elle lui vient naturellement, « comme viennent les fleurs à un arbre » (lettre 27 février 1818) ; aussi est-il l’un des seuls à reconnaître que, dans la course aux lauriers qui les mobilisa, lui et ses contemporains, il n’est de création poétique digne de passer à la postérité que sortie tout armée du cerveau fertile d’un poète-jardinier :

And in the midst of this wide quietness

A rosy sanctuary will I dress

With the wreathed trellis of a working brain,

With buds, and bells, and stars without a name,

With all the gardener Fancy e’er could feign,

Who breeding flowers, will never breed the same:

Et au milieu de cette vaste quiétude

Je parerai un sanctuaire aux tons de rose

Du treillis de guirlandes d’un cerveau qui s’active,

De bourgeons, de clochettes, d’étoiles innommées,

De tout ce que la Fantaisie, jardinière féconde, pût jamais inventer,

Elle qui engendre les fleurs sans jamais engendrer la même ;

(traduction de Robert Davreu)

Distincte de la mécanique faculté de reproduire les images, l’Imagination est puissance de fécondation à nulle autre pareille. Elle se couche, et au réveil l’image en rêve s’est faite vérité, incarnée et désirable. Surtout, elle n’est pas bêcheuse pour un sou : loin de snober l’humour et la fantaisie, elle les revendique ardemment. Et c’est ainsi que Keats peut imaginer, sans craindre le sacrilège, de refonder tout autrement la communion sous les deux espèces : « La sève nous sera donnée comme nourriture, et la rosée comme boisson » (lettre du 19 février 1818). On ne le dira jamais assez : le vert, mais on peut aussi l’orthographier le vers, sied à Keats.