Décidément, Héros-Limite a de bonnes idées. En même temps que le témoignage de l’écrivain allemand Hans Erich Nossack sur le bombardement de Hambourg, l’éditeur suisse francophone réédite Les murs de Fresnes, composé par Henri Calet en 1945 à partir de son relevé des graffiti laissés par les détenus de la prison parisienne pendant l’occupation allemande. Un livre non pas d’or mais de marbre, mémorial des damnés et condamnés à partir de leurs propres inscriptions, « dédié à ceux qui sont passés par là », « aux morts et aux vivants ».

Henri Calet, Les murs de Fresnes. Postface d’Adrien Aragon. Héros-Limite, 128 p., 22 €

Et pourtant, l’entreprise de Calet tient d’abord, humblement, du reportage. En 1945, il était déjà reconnu pour ses livres (La belle lurette [1935], Le Mérinos [1937]) mais il avait refusé de publier quoi que ce fût sous la censure – geste à la fois politique et pragmatique, son épouse, Marthe Klein, étant juive. Il travaille pour le quotidien Combat, où il a retrouvé son ami Pascal Pia, lequel l’a aidé à franchir la ligne de démarcation après son évasion d’un camp de prisonniers. Maurice Nadeau tient la chronique littéraire ; Calet propose des reportages, souvent à la première personne, sur le quotidien de l’immédiat après-guerre.

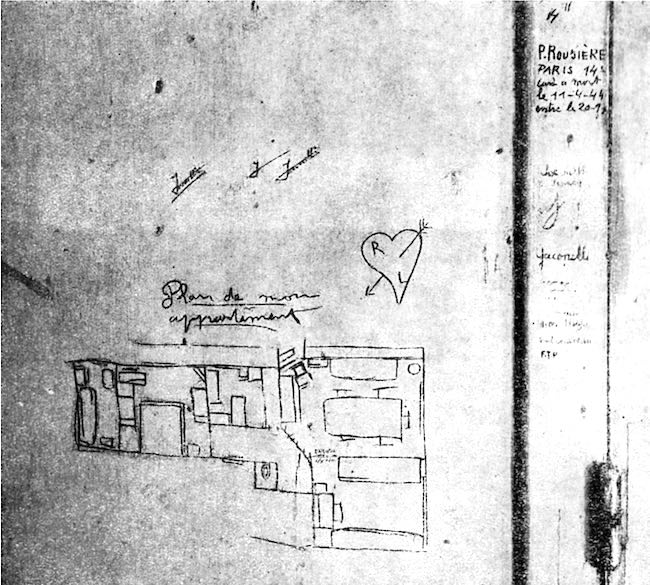

Cellule n° 35 © D. R. / Éditions Héros-Limite

Ce 24 avril 1945, alors que les Alliés encerclent Berlin, Calet se rend à la grande prison de Fresnes. Les autorités allemandes, la contrôlant entièrement à partir de 1943, y ont emprisonné, torturé, assassiné. Les nouvelles autorités françaises y commencent tout juste un long travail d’identification des personnes disparues. Cinq jours plus tard seulement, « Ce que racontent les murs de Fresnes » paraît dans le magazine que publie Combat le week-end : une mise en récit des mots, dessins, gravures couvrant des pans de murs dans quelques-unes des 1 500 cellules de Fresnes que Calet a pu visiter grâce au ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés. Le reportage devient un livre, publié en novembre par les éditions des Quatre-Vents. Réédité chez Viviane Hamy en 1993, il était introuvable depuis.

En février 1946, Calet poursuit son investigation dans France-Soir. Il va cette fois à la recherche des survivants de Fresnes. L’enquête, minutieuse, éprouvante, est également désespérée, presque folle : combien, parmi celles et ceux dont il a lu les mots qui devaient être les derniers, ont pu survivre à cette grande machine de mise à mort ? comment espérer mettre un nom et un visage sur des inscriptions ? Miraculeusement, Calet finit par retrouver la trace de quelques-uns, il réalise aussi qu’il a noté les inscriptions d’un volontaire français de la SS, enfermé à la Libération, mais il constate surtout l’effacement progressif de ce passé si récent et profite de l’occasion pour décrire la pauvreté dans laquelle vivent d’anciens résistants qui n’ont pas été honorés. « La grandeur dont on parle tant, elle est cachée dans les banlieues, au fond des cours dans des taudis », écrit-il dans ces pages rassemblées au sein d’un recueil bien nommé, Contre l’oubli, publié en 1956 (Grasset, coll. « Cahiers rouges », 2010).

Mais revenons en arrière pour comprendre qu’en cette fin d’avril 1945 le choix fait par Calet de rappeler la mémoire des prisonniers des nazis est loin d’être attendu. À ce moment-là, « Fresnes » renvoie d’abord à l’incarcération des anciens collaborateurs dont Laval et Brasillach sont les plus célèbres. Quand Calet publie son reportage, le maréchal Pétain vient d’être incarcéré au fort de Montrouge, le 28 avril. Le 29, avec les combats d’Allemagne, les élections municipales – premier scrutin ouvert aux femmes en France – font la une des journaux. C’est que Calet semble relever ces traces avec un fort pressentiment de la menace qui pèse sur elles. Son geste est une sauvegarde in extremis devant le cours des choses, car il y a urgence à réutiliser la prison. S’il voit les lieux en l’état, il remarque qu’« un grand nombre de cellules ont été lavées ».

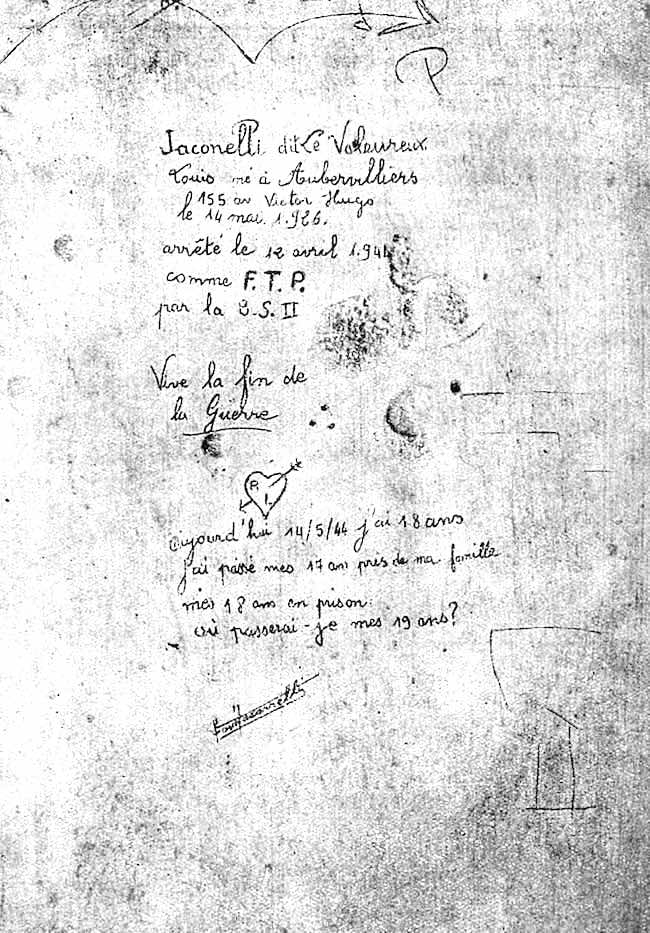

Les murs de Fresnes prend la forme d’une visite, qui peu à peu devient un procès-verbal de l’oppression au quotidien. En relevant les inscriptions, mais aussi en donnant à voir les lieux par des photographies et en retrouvant des fiches, des rapports et des registres abandonnés, Calet témoigne indirectement des techniques de la violence nazie, sensibles dans ce qu’on devine derrière les mots des détenus ou, plus explicitement, dans ceux de l’administration pénitentiaire (« 7 jours sans literie / 3 jours nourriture réduite », « il doit être ligoté au dos »). Toutes ces traces nous placent, de l’intérieur, au cœur d’un système de châtiments dont les appels à l’aide, les prières, les souvenirs griffonnés, gravés, tentent de sortir.

Cellule n° 35 © D. R. / Éditions Héros-Limite

L’itinéraire du livre mène de la grille d’entrée aux couloirs, puis d’une « division » à une autre et de cellule en cellule, et ensuite des cellules à la salle de fouille (où les détenus sont enfermés nus dans des cagibis) et aux cachots (dont les fenêtres sont murées), puis du quartier des hommes à celui des femmes. Ce pèlerinage se termine au cimetière de la prison, devant la tombe de Bertie Albrecht, incarcérée en mai 1943 ; mais on imagine que beaucoup de suppliciés n’ont pas eu de tombe, jetés dans les fosses communes ou inhumés en des emplacements inconnus ; et les quelques tombes « ont poussé parmi les carrés de choux ».

Sur ce chemin, Calet, sans l’ombre d’une prétention, se passe d’analyses et de trop de commentaires. À ces « dépêches sans destinataires » (il remarque pourtant, à propos d’un certain John Wilning : « C’est à nous qu’il s’adressait, et non pas à un mur »), il ajoute parfois son propre questionnement ou le détail qui aide à comprendre, ainsi que des images – des graffiti, des lieux, mais aussi des documents ou encore des objets comme cette gamelle au rebord gravé de mots attestant que « Joseph Galoustoff dit Le Bolchévique » y a mangé « le jour de ses vingt ans » et, sur l’autre versant puisque l’objet est passé d’un détenu à un autre, on lit qu’un « Paul » puis un « Jérôme Verdihac » l’ont utilisée.

Dans ces pages qui n’en dissimulent jamais la part de silence et d’inconnaissable, réapparaissent les voix détruites de ces gens de Fresnes, membres de réseaux de résistance, communistes, évadés, réfractaires, mais aussi aviateurs alliés (« Anybody got a match ») et petits voleurs (un tel est « arrêté pour une plaque de chocolat »), incarcérés jusqu’aux tout derniers jours de l’Occupation. Détenues et détenus gravent l’essentiel, ce qu’il faut savoir, ce qu’il faudra retenir, poursuivre. D’où les nombreux « Pensez à », « N’oubliez pas », adressés aux inconnus qui viendront, comme Calet. Ce sont des noms, le leur ou celui de l’être aimé ou manquant, ou celui d’un délateur (« a été dénoncé par Vignon ») ; ce sont des dates, d’arrivée, de condamnation à mort, ou simplement du jour où l’on écrit, comme pour dire qu’on est encore là et en vie. « Seules les indications et les dates indispensables. Pas de phrases ni de manières. »

On peut se demander longtemps ce qui est arrivé après chaque inscription, et comment, dans les conditions de Fresnes, toutes ces femmes et tous ces hommes ont trouvé la force et les moyens d’écrire ou de dessiner : de quel courage ou de quelle foi il fallait faire preuve pour, au dernier moment, prendre les risques de cette écriture faite d’accablement, de misère et d’attente, mais aussi d’une nécessité incommensurable et désarmante. Très tôt, Les murs de Fresnes rejoint la petite communauté de textes qui témoignent immédiatement sans parler « au nom de », sans prendre un mot pour un autre, sans remplacer la parole des victimes. Le journaliste fait déjà ce que Charles Reznikoff et les objectivistes américains ou Alexander Kluge et l’école critique allemande feront plus tard dans des textes plus formalistes. Avec cette conviction :

« Ce doit être un besoin très fort : écrire.

Écrire sur n’importe quoi, avec n’importe quoi. Sur le bois des meubles, sur le plâtre. Graphomanie.

Ne pas disparaître sans dire, crier quelque chose, n’importe quoi. À personne.

Sur l’aluminium d’une gamelle. »

Cellule n° 35 © D. R. / Éditions Héros-Limite

Calet se montre conscient de l’épaisseur de la violence traversée par les Français et les Européens. À plusieurs reprises, il laisse entendre qu’il n’en revient pas. Il se montre aussi résolument hostile à la prison, et pas seulement dans le contexte de la dictature allemande. Comme l’explique Adrien Aragon dans une très éclairante préface, lui qui a eu une mère emprisonnée pour anarchisme, qui après un vol a pris un pseudonyme en remplacement de son nom civil (Raymond Barthelmess) et qui s’est échappé d’un stalag, sait ce que la privation de liberté fait à un homme et à sa société. Luttant contre l’idée d’une « prison-modèle » que serait Fresnes, Calet a cette remarque devant le passage d’un convoi de collaborateurs en route pour la prison : « On voudrait tant qu’il n’y eût aucune prison ».

En écrivant, les victimes des occupants allemands et de leurs collaborateurs français ont assuré la transmission de leur passage et de l’atroce histoire de ce haut lieu de la détention parisienne. Les gens de Fresnes ont fait corps avec les murs qui les enfermaient, alors que le présent allait se charger de les nettoyer, comme il a presque effacé le souvenir des violences vécues au fort de Romainville, à la caserne des Tourelles ou à la prison du Cherche-Midi (1). Ils se sont eux-mêmes chargés de leur mémoire. Il a fallu Henri Calet pour doubler ce premier enregistrement, archiver leurs souffrances et leurs récits.

-

Les archives départementales de la Seine-Saint-Denis ont relevé les inscriptions laissées dans le fort de Romainville, utilisé par l’armée allemande jusqu’en 1944. Cette collecte a donné lieu à une parution (Graffiti de Résistants. Sur les murs du fort de Romainville, 1940-1944, Libel, 2012).